'칸의 여왕' 위페르 열연에 미친듯이 흘러간 90분

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

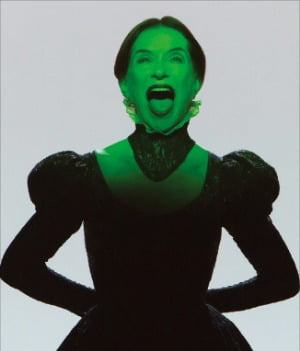

메리 스튜어트

佛 배우 이자벨 위페르 1인극

반역죄로 참수 당한 여왕 연기

광란의 독백과 갑작스런 괴성

한 편의 행위 예술같았던 무대

프랑스어 공연에도 기립박수

佛 배우 이자벨 위페르 1인극

반역죄로 참수 당한 여왕 연기

광란의 독백과 갑작스런 괴성

한 편의 행위 예술같았던 무대

프랑스어 공연에도 기립박수

연극 ‘메리 스튜어트’는 이 비운의 여왕을 주인공으로 하는 1인극이다. 주연은 ‘칸의 여왕’ 이자벨 위페르. 1971년 데뷔해 40여 년간 100편이 넘는 영화에 출연한 프랑스 국민 배우다. 칸 영화제와 베니스 영화제에서 각각 여우주연상 2회, 베를린 영화제 은곰상까지 받아 세계 3대 영화제를 모두 석권한 전설적인 배우. 홍상수 감독의 ‘다른 나라에서’ ‘클레어의 카메라’ ‘여행자의 필요’ 등 한국 영화에도 출연했다. 지난 1일부터 이틀간 경기 성남아트센터에서 연극으로는 처음으로 한국 관객을 만났다.

그는 미친 사람처럼 혼잣말하는 것 같다가도, 누군가에게 쓴 편지를 낭독하는 듯 들린다. 어린 시절 추억, 자신을 따르던 네 명의 시녀 이야기, 자신의 죽음에 대한 감상을 늘어놓지만, 주제가 쉴 새 없이 방향을 튼다. 누구에게 말하는지 확실하지 않고 때로는 같은 말을 빠르게 반복하기도 한다.

위페르의 연기도 아무런 예고 없이 이리저리 널뛰기한다. 차분하게 시를 읊듯 말하다가도 갑자기 소리를 지르고, 미친 사람처럼 혼자 깔깔거리며 박장대소를 터뜨린다. 한 편의 안무처럼 정처 없이 무대를 앞뒤로 왔다 갔다 하고 팔을 이리저리 휘젓기도 한다. 여왕의 목소리와 몸짓에 굴곡진 인생에 담긴 사랑, 슬픔, 분노 등 폭발하는 감정이 은유적으로 담겼다.

무대도 관객에게 별다른 힌트를 주지 않고 절제됐다. 무대를 가득 채운 새하얀 화면이 푸른색, 붉은색으로 빛깔을 바꾸고, 어두워졌다가 밝아졌다가를 반복한다.

횡설수설하는 메리 스튜어트를 이해하려는 관객에게는 고통스러운 시간이다. 마치 감옥에 갇혀 사형선고를 받아 미쳐버린 여왕의 악몽에 들어가는 듯한 경험이다. 추억과 감정이 파도치고 뒤섞여 갈피를 잃은 여왕의 의식이 흘러가는 대로 관객은 몸을 맡길 수밖에 없다.

연극보다는 무대에 올려진 한 편의 행위 예술로 느껴진다. “호불호가 나뉜다”는 평가가 진부하게 들릴 수 있지만 이 작품은 감상이 극단적으로 나뉠 공연이다. 어떤 이야기가 펼쳐지길 기대하는 관객에게는 난해하고 혼란스러운 90분이 될 작품이지만 공연이 끝난 뒤에는 기립 박수가 쏟아졌다.

다만 소소하게 아쉬운 대목도 있다. 프랑스어 대사가 쉴 새 없이 쏟아지는 와중에 자막이 나오지 않아 혼란스러웠던 장면이 아쉽다. LED(발광다이오드) 조명이 지나치게 밝아 무대를 보기 힘들 정도로 눈이 부신 순간도 있었다.

서사를 이해하기보다 이미지를 느껴야 하는 연극이었다. 시대의 파도에 휩쓸려 누명을 쓰고 죽음을 앞둔 한 인간의 불행과 고통을 함께 느낀다면 가슴을 옥죄는 신선한 연극이 될 수 있겠다.

구교범 기자 gugyobeom@hankyung.com

![[책마을] 에코백으로 환경을 지키기 위한 조건](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38509144.3.jpg)

![[책마을] 멍거 "투자 비결? 그냥 깔고 앉아 있는 것"](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38507703.3.jpg)

![[책마을] 중국 茶 즐기며 생긴 적자를 아편 수출로 해결한 영국](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38507666.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)