혹시 나도 '환상방황'에 빠진 건 아닐까 [고두현의 문화살롱]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

■ '링반데룽'의 교훈

설산·사막에서 방향 감각 잃고

제자리 계속 맴도는 이상 현상

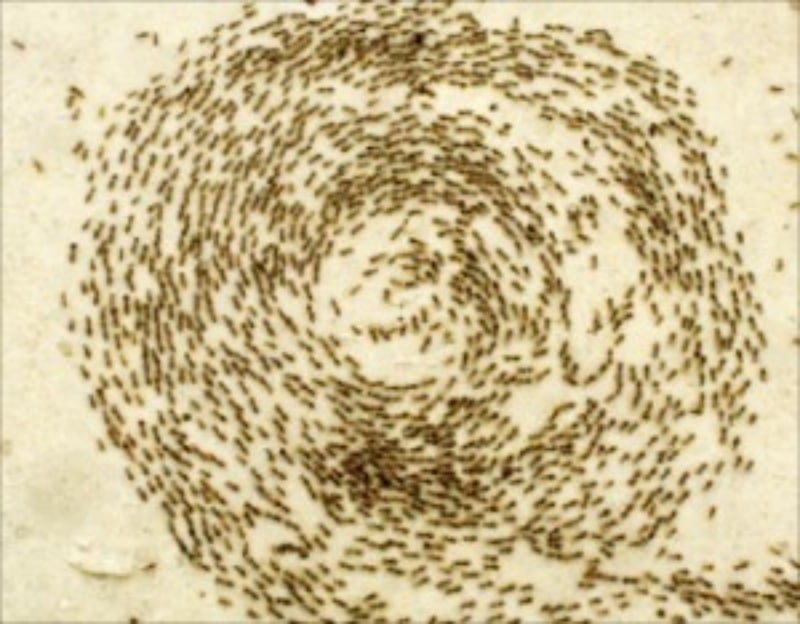

개미 떼 '죽음의 앤트밀'과 비슷

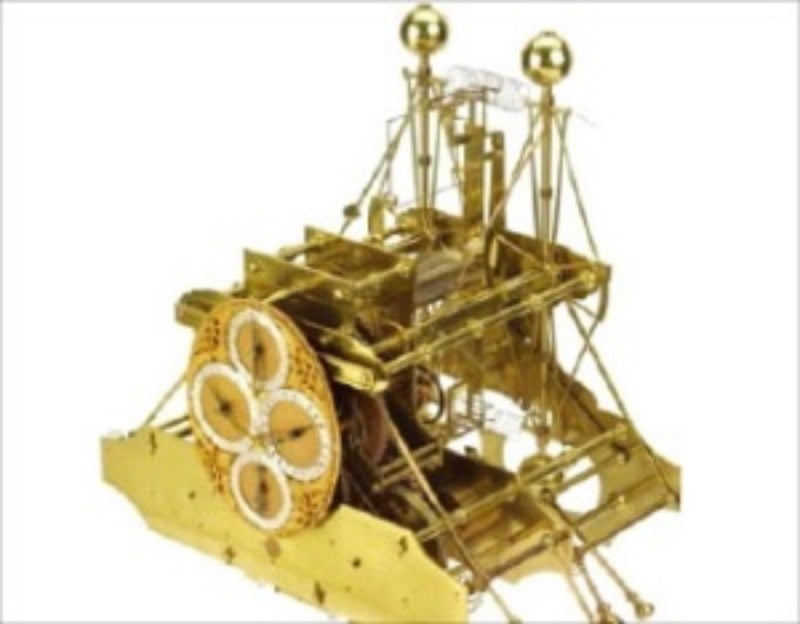

英 해군 경도 측정 못해 대참사

'난 어디에 있고, 어디로 가는가'

등대 같은 삶의 이정표 찾아야

고두현 시인

설산·사막에서 방향 감각 잃고

제자리 계속 맴도는 이상 현상

개미 떼 '죽음의 앤트밀'과 비슷

英 해군 경도 측정 못해 대참사

'난 어디에 있고, 어디로 가는가'

등대 같은 삶의 이정표 찾아야

고두현 시인

눈먼 비둘기·꿀벌도 제자리 뱅뱅

황순원 단편소설 <링반데룽>의 한 대목이다. 주인공은 죽어가는 친구를 지켜보며 멀어진 연인과의 재회를 꿈꾸지만, 자꾸 제자리를 맴돌 뿐 다시 만날 수 없는 상황을 안타까워한다. 제목의 ‘링반데룽’은 ‘고리·원형’을 뜻하는 독일어 링(ring)과 ‘걷기·방황’을 의미하는 반더룽(wanderung)을 합친 조어다. 일본이 한자어 ‘환상방황’ 또는 ‘윤형방황(輪形彷徨)’으로 번역했다.

환상방황 현상은 과학 실험으로 입증됐다. 독일 막스플랑크 생물인공두뇌학연구소가 9명의 실험참가자에게 사하라 사막과 넓은 숲 지대에서 한 방향으로 똑바로 걷도록 했다. 그런데 태양이 구름에 가려져 보이지 않거나 어두운 밤에 참가자들이 방향 감각을 잃고 한 곳을 맴도는 현상이 나타났다. 또 다른 실험에서는 15명에게 눈을 가린 채 걷도록 했더니 모두가 지름 20m 미만의 커다란 원 안을 맴돌았다.

이런 일은 알프스산맥의 조난 사고에서도 자주 확인됐다. 몽블랑 정상에서 폭설로 길을 잃은 등반가가 산을 내려오기 위해 약 2주간 하루 12시간씩 걸었지만 끝내 길을 찾지 못했다. 13일 만에 가까스로 구조된 뒤 알고 보니 고작 반경 6㎞ 안에서 빙빙 돌고 있었다.

미국 인지심리학자 랜디 갤리스텔은 길을 잃고 숨진 도보 여행자 대부분이 처음 길을 잃은 곳으로부터 불과 1.6㎞ 이내 거리에서 발견된다는 사실을 강조했다. 왜 이런 일이 일어나는 걸까. 학자들은 “뇌의 착각 때문에 직선에 대한 감각이 원에 대한 감각으로 바뀌어 제 자리에서 뱅뱅 돌게 된다”고 설명했다. 해와 달 같은 방향 단서가 없을 땐 목적지를 찾기 어렵다는 얘기다.

사람만 그런 게 아니다. 목적지를 잃고 한 곳을 맴도는 현상은 개미들의 움직임에서도 볼 수 있다. 수백 혹은 수천 마리의 군대개미가 끝없이 원을 그리며 도는 앤트밀(antmil) 현상이 대표적이다. 이들은 시력이 거의 없어 페로몬으로 정보를 교류하며 앞 개미를 따라 이동한다. 선발대가 급하게 방향을 바꾸다가 중간 무리나 후발대를 앞 무리로 착각하면 그 뒤를 계속 따라 돈다. 급기야 무엇이 잘못됐는지 모른 채 꼬리물기를 거듭하다가 죽는다. 그래서 ‘죽음의 소용돌이’ ‘죽음의 회오리’라고 부른다.

폭풍우가 거센 바다에서는 더 위험하다. 지금이야 위성항법장치(GPS) 같은 첨단 기술이 생겼지만, 18세기 중반까지만 해도 망망대해에서 방향을 잃고 표류하거나 암초에 부딪혀 난파하는 배가 부지기수였다. 1707년 영국 실리 제도 근처에서 네 척의 해군 전함이 암초에 부딪혀 난파되는 대형 사고가 터졌다. 함대 사령관을 포함한 1647명이 순식간에 수장됐다. 영국 해군 최악의 참사였다. 이들은 며칠째 계속된 악천후 때문에 항로를 잃고 추측항법으로 항해하다가 비극적인 최후를 맞았다.

이 참극은 해상의 경도(經度)를 몰라서 벌어진 것이다. 당시로선 지도의 가로선(위도)만 알았지 세로선(경도)은 알 수 없었다. 배의 위치를 알려면 위도와 경도를 모두 파악해야 한다. 위도는 북극성의 존재만으로 쉽게 파악할 수 있지만, 그때까지의 과학기술로는 경도를 알아내는 게 불가능했다.

지금 가고 있는 이 길이 맞는가

하지만 경도를 잘못 계산하는 바람에 당하는 난파 사고는 끊이지 않았다. 1810년 영국 전함 미노타우로스호가 덴마크에서 영국으로 돌아가다가 좌초해 수백 명이 목숨을 잃었다. 이 또한 나쁜 날씨와 위치 측정 오류가 빚은 참사였다. 영국 화가 윌리엄 터너는 이 비극을 ‘미노타우로스호의 난파’에 그리면서 미친 듯한 파도와 뒤틀린 돛대, 무참하게 파손된 선체, 캄캄한 하늘을 통해 인간의 한계와 무력함을 묘사했다.

환상방황은 우리 삶에서도 일어날 수 있다. 위기에 처하면 생각이 흐려지고 감각이 둔해진다. 이 길이 맞는지, 방향은 옳게 잡았는지, 지금 제대로 가고 있는지 모든 게 불투명해진다. 여태까지 걸어온 인생이 제자리에서만 맴돈 것은 아닌지 허망해지기도 한다.

인생의 설산과 사막, 난바다에서 길을 잃지 않으려면 어떻게 해야 할까. 무엇보다 ‘내가 어디에 있는지’를 아는 게 급선무다. 내 삶의 위도와 경도를 점검하고 현재 위치를 확실하게 파악해야 한다. 좌표를 확인한 다음에는 ‘어디로 가야 하는지’ 방향을 정해야 한다. 그리고 ‘지금 가고 있는 길이 맞는지’ 종횡으로 확인해야 한다.

이 과정에서 가장 중요한 게 내 삶의 의미를 집약하는 이정표다. 황량한 사막을 비추는 별빛과 캄캄한 바다를 밝히는 등대처럼 궁극적인 삶의 지향점이 있어야 한다. 개인뿐만 아니다. 어떤 집단이나 사회, 국가도 마찬가지다. 요즘처럼 국내외 환경이 급변하는 격변의 시대에는 더욱 그렇다.

![[이재훈의 랜드마크vs랜드마크] 감응과 멍함, MIT 채플 대 강화도 멍때림 채플](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38601303.3.jpg)

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] '마약성 진통제' 판매에 동원됐다는 '티핑 포인트' 전략](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38586542.3.jpg)

![우정의 가치를 되새김 [장석주의 영감과 섬광]](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38549186.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)