놀란드 ‘하드에지’, 길리언 ‘드레이프’…미국적 추상이 왔다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

미국 추상표현주의 대가 케네스 놀란드, 샘 길리언

오는 3월까지 서울 청담동 페이스갤러리 2부작 전시

오는 3월까지 서울 청담동 페이스갤러리 2부작 전시

마크 로스코나 ‘액션 페인팅’으로 유명한 잭슨 폴록처럼 뉴욕을 거점으로 활동한 거장들이 미국 추상회화의 전부는 아니다. 오는 10일부터 서울 한남동 페이스갤러리에서 동시에 열리는 두 개의 전시를 눈 여겨 봐야 하는 이유다. 1950년대 이후 미국에서 추상미술이 어떻게 전개됐는지를 살펴볼 수 있는 기회란 점에서다. 전후 미국 회화의 흐름을 바꾼 혁신가로 꼽히는 케네스 놀란드(1924~2010)를 다룬 ‘Paintings 1966-2006’와 샘 길리언(1933~2022)을 조명하는 ‘The Flow of Color’다.

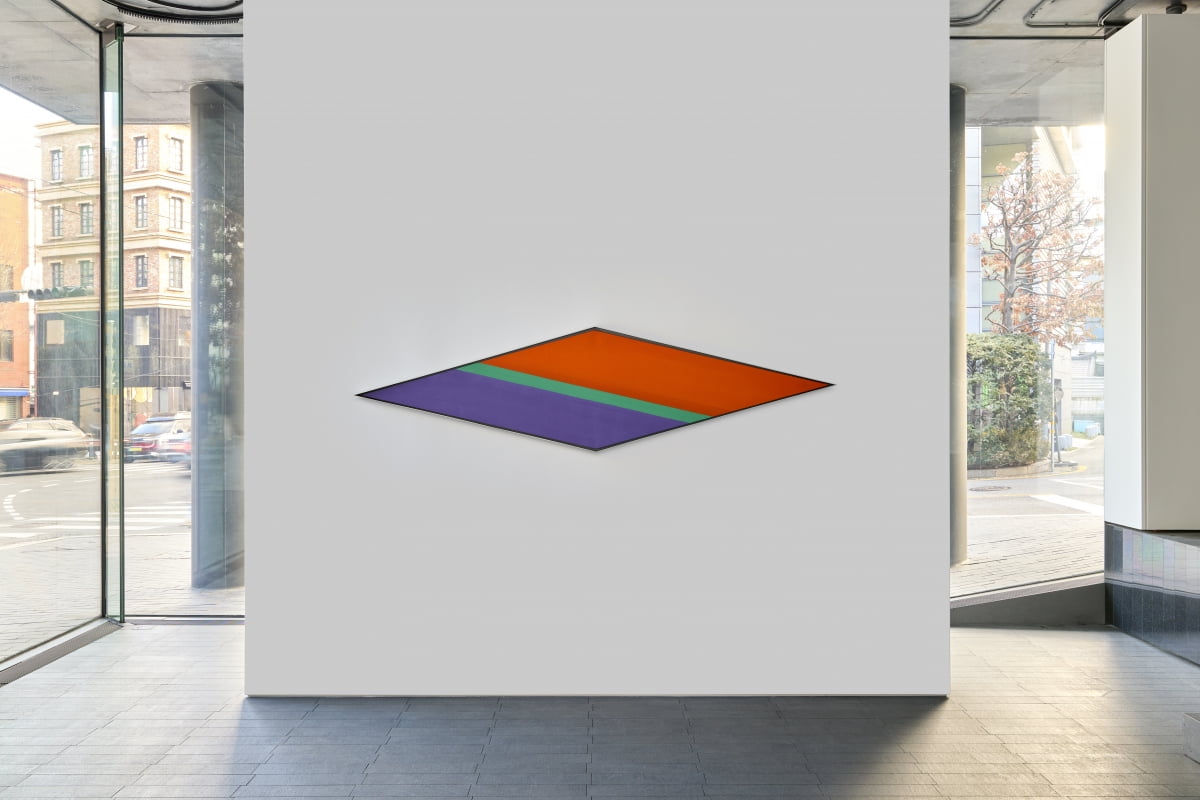

면과 면이 예리하게 구분되면서 차갑고 단단한 느낌을 주는 ‘하드에지(Hard edge)’ 페인팅이 돋보이는 놀란드의 회화는 요즘 시각으로도 세련됐다는 인상을 줄 만큼 대담하다. 그의 작품은 직사각형 캔버스의 가운데에 표현하려는 대상을 그려 넣는 전통 회화의 문법을 배제했다. 전시장 1~2층에 걸린 10여점의 작품 중 상당수가 그렇다. 마름모꼴이 있는가 하면, 정사각형 캔버스를 다이아몬드 모양으로 돌려놓거나, 불규칙한 7각형 등 독특한 변형 캔버스들이다. 회화를 담는 그릇을 넘어 캔버스가 선과 형태를 표현하는 확장된 개념으로 활용한 것이다.

선과 면의 뚜렷한 구분으로 강조되는 물질성 속에서 돋보이는 색채가 놀란드 작품의 포인트다. 1980년대 중반 제작된 ‘Chevron’ 연작이 그렇다. V자 형태 위에 색을 두껍게, 또는 얇게 겹쳐 발라 올려 생기는 섬세한 색감의 변화가 재밌다. 1980년대 캘리포니아 방문으로 영감을 얻은 ‘Flares’ 연작은 색채와 형태를 융합한 실험적인 작품이다. 반투명한 플렉시글라스를 활용한 이 작품은 선과 면을 평면을 넘어 입체적으로 구현한 조각적 회화다. 페이스갤러리 관계자는 “놀란드는 타계 전까지 색과 형태에 대한 실험을 끊임없이 확장했다”고 설명했다.

쉽게 접근할 만한 작품들은 아니지만, 미국 현대미술의 경향을 가늠하는 단초란 점에서 눈에 담을 만 한 이유는 충분하다. 케네스 놀란드의 작품 전반을 조명하는 전시는 1995년 서울 청담동 가나아트에서 개인전 이후 30년 만에 처음이다. 전시는 3월 29일까지로, 이후엔 일본 도쿄에 위치한 페이스갤러리 도쿄에서 4월까지 이어진다.

![전세계 천장화에 담긴 동경과 공포와 위압을 읽다 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39108553.3.jpg)

![여기 저기 다 중국인…美 생활로봇 시장 장악한 中 [CES 2025]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39141788.3.jpg)

!["탄수화물 끊어라" 현대 의학에 정면으로 맞선 美 의사 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39139590.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)