다가온 자율주행, 고민하는 한국

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

오토 확대경

하지만 랄프의 정속 주행 장치는 자동차회사의 관심 밖이었다. 인간 운전자의 페달 작동에 어려움이 없었던 탓이다. 그러던 중 1958년 크라이슬러가 랄프의 특허를 주목하고 고급차였던 임페리얼에 ‘오토 파일럿’이라는 기능을 넣어 선택 품목으로 제공했다. 시장의 호응이 뒤따르자 곧바로 캐딜락은 동일 기능을 ‘크루즈 컨트롤’로 명명하고 제공했다. 지금도 여전히 사용되는 자동 정속 주행 장치의 영문명이 ‘오토 파일럿’ 또는 ‘크루즈 컨트롤’이 된 배경이다.

이후 자율주행차 개발에 뛰어든 곳은 소프트웨어의 중요성을 인식한 IT기업이다. 특히 2004년 미국 국방고등연구계획국(DARPA)이 주최한 자율주행 챌린지 대회는 IT기업들의 폭발적인 참여를 이끌어내는 계기가 됐다. 모하비 사막 횡단이라는 목표는 모두 실패했지만, 우승팀 스탠퍼드 대학팀을 이끌었던 세바스찬 시런이 대회 후 구글X 프로젝트를 맡게 됐다. 그리고 10년이 지난 2014년, 구글은 스티어링 및 페달 없는 자율주행차를 공개하고 상용화를 위한 오랜 시간 싸움에 뛰어들었다. 동시에 거대 자동차기업도 지능 고도화에 밀리지 않기 위해 대규모 투자를 단행했다. 그러나 상용화 시점의 불명확성, 그리고 자율주행으로 수익을 낼 수 있느냐는 회의론이 팽배하자 중도 포기를 선언하는 곳도 속출했다.

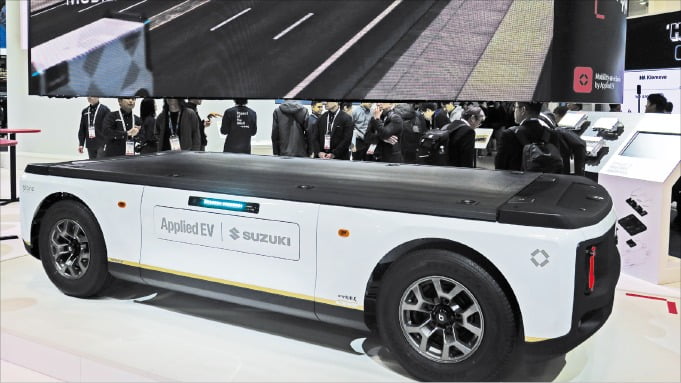

그리고 또 10년이 흐른 지난해, 운전자 없는 자율주행차가 실제 이용자로부터 돈을 받고 이동시켜주는 자율주행 유상운송 서비스가 도입됐다. 이른바 ‘로보택시’ 등장에 이용자도 호응하면서 유상 이동 사례가 가파르게 증가하는 중이다. 흐름에 맞춰 2025 CES는 자율주행 상용화의 낙관적인 미래 전망이 쏟아졌다. 자율주행은 미래가 아닌 이미 다가온 현재라는 점을 극명하게 보여줬다.

권용주 국민대 자동차운송디자인 겸임교수

![[수능에 나오는 경제·금융] 美·中 자율주행택시 경쟁…韓도 규제 풀고 지원](https://img.hankyung.com/photo/202501/AA.39088350.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)