아주 약한 종이로 지은 안식처…단단한 기도를 담다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 배세연의 스페이스 오디세이

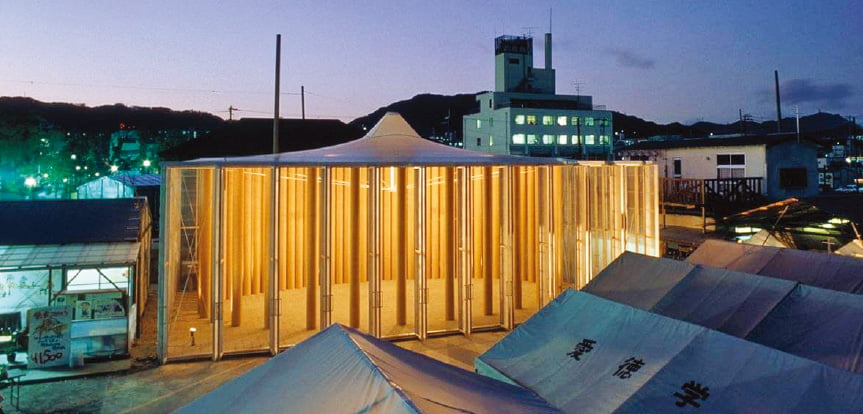

반 시게루의 '종이 성당'

일본 고베·뉴질랜드 크라이스트처치

대지진 피해 입은 폐허의 땅에

종이 감은 튜브 활용해 기둥·천장으로

실용적이면서 신성한 분위기 더해

간절함 바라는 이들의 위로가 되다

반 시게루의 '종이 성당'

일본 고베·뉴질랜드 크라이스트처치

대지진 피해 입은 폐허의 땅에

종이 감은 튜브 활용해 기둥·천장으로

실용적이면서 신성한 분위기 더해

간절함 바라는 이들의 위로가 되다

아주 약한 재료로 지어진 기도의 공간이 있다. 1995년 일본 고베 나가타에는 종이로 지어진 성당이 있었다. 이 성당은 10×15㎡ 면적에 길이 5m, 지름 33㎝ 지관통(종이튜브)을 기둥으로 사용해 타원형 공간을 조성했다.

배세연 한양대 실내건축디자인학과 조교수

![[홍순철의 글로벌 북 트렌드] "유토피아를 위한 기술은 충분…우린 퍼즐만 맞추면 돼"](https://img.hankyung.com/photo/202501/AA.39315868.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)