세계 10대 완성차 업체 조사

화물 파업으로 드러난 '약점'

작년 국내생산 비중 48% 달해

경쟁사는 5년새 해외생산 늘려

"보호무역으로 지역에 생산기지"

국내공장 생산성 미국에 못 미쳐

"한국, 전기차 등 R&D거점으로"

세계 시장에서 치열하게 경쟁 중인 다른 완성차업체와 비교해 현대차의 자국 생산 비중이 너무 높아 성장의 발목을 잡고 있다는 지적이 나온다.

현대차 생산량 절반이 울산공장

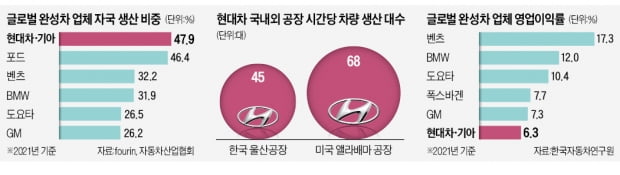

20일 한국경제신문이 자동차산업협회와 함께 세계 10대 완성차업체의 해외 생산 비중을 조사한 결과, 지난해 현대차의 자국 생산 비중은 10대 완성차업체 중 가장 높은 47.9%에 달했다. 세계 1위 도요타(26.5%)와 비교하면 20%포인트 이상 차이가 났다. 폭스바겐(14.1%) 르노·닛산(20.9%) 제너럴모터스(GM·26.2%) 등의 자국 생산 비중도 20% 안팎에 불과했다.지난 5년간 글로벌 완성차업체들은 점진적으로 자국 생산 비중을 줄였다. 2017년부터 지난해까지 도요타와 폭스바겐은 각각 자국 생산 비중을 6.2%포인트 줄였다. 현대차는 반대로 움직였다. 이 기간 국내 생산 비중이 3.9%포인트 올라갔다. ‘국내에 투자하라’는 회사 안팎의 요구를 수용한 결과였다.

생산성은 울산공장이 가장 낮아

자국 생산을 늘리더라도 국내 공장 생산성이 높다면 문제가 없다. 그러나 현대차 울산공장의 생산성은 기대 이하라는 게 전문가들의 지적이다. 울산공장의 ‘시간당 차량 생산 대수(UPH)’는 평균 45대로, 미국 앨라배마공장(68대)의 3분의 2 수준에 불과하다.앨라배마공장의 생산성이 높은 것은 높은 노동 유연성 덕이다. 시장 상황과 경영진 판단에 따라 차종별 생산량을 조정할 수 있다. 지난해엔 현지에서 인기를 끌고 있는 투싼과 싼타페를 더 생산하고, 수요가 감소한 아반떼와 쏘나타는 덜 만드는 전략으로 운영 효율을 높였다. 울산공장에선 차종별 생산량 조정이 쉽지 않다. 특정 차종 생산량을 늘리거나 줄일 때마다 노조의 허락을 얻어야 한다.

더 큰 문제는 인력을 얼마나 효율적으로 운용하는지 보여주는 지표인 편성효율이다. 울산공장의 편성효율은 50% 수준에 불과하다. 절반은 일하고 절반은 놀고 있다는 의미다. 앨라배마공장의 편성효율은 90% 수준이다.

영업이익률 낮아 중장기 성장 걸림돌

생산성이 낮은 울산공장이 가장 많은 물량을 담당하는 역설은 현대차의 영업이익률에 부정적 영향을 미치고 있다. 현대차·기아의 작년 영업이익률은 6.3%다. 도요타(10.4%) 스텔란티스(10.1%) 등 상당수 경쟁사가 두 자릿수 이익률을 기록한 것과 대조적이다. 올 1분기엔 폭스바겐(13.5%) GM(10.4%) 등도 두 자릿수를 회복했지만 현대차·기아(7.3%)의 이익률은 1%포인트 상승하는 데 그쳤다.업계에서는 현대차가 울산공장의 생산성을 높이거나 앨라배마공장 등 해외 생산 물량을 늘려야 한다는 지적이 나온다. 현대차 판매에서 미국 시장이 차지하는 비중은 1분기 22%에 달했지만, 전체 생산에서 미국 공장이 담당하는 비중은 9.3%에 불과했다.

정만기 자동차산업협회 회장은 “수출 위주 전략은 보호무역주의 확대 등으로 비효율성이 높아지고 있다”며 “현지 생산에 대한 인센티브, 미래차 기술 및 인력 확보 등을 위해 현지 진출 중요성이 더 커지고 있다”고 말했다.

현대차가 해외 생산 비중을 높이면 국내 자동차산업 기반이 위축된다는 반론도 나온다. 그러나 해외 생산을 못 늘리면 국내까지 어려워진다는 게 시장 전문가들의 분석이다. 업계 관계자는 “국내 공장은 고급 브랜드, 전기차 등 부가가치가 높은 차량의 연구개발 및 생산거점 역할을 강화해 선순환 구조를 구축해야 한다”고 했다.

김일규/박한신/김형규 기자 black0419@hankyung.com

!['예약 서두르는 게 좋을 걸'…테슬라 이어 GM도 가격 기습인상 [모빌리티 신드롬]](https://img.hankyung.com/photo/202206/02.26940268.3.jpg)