'초단기 공공알바' 급조에 혈세 1200억 썼다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'반짝 효과' 그친 맞춤형 일자리

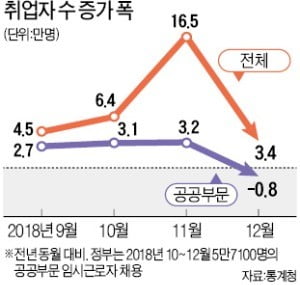

작년 10~12월 5만1000명 채용

공공부문 등 취업자 일시 증가

12월부터 도로 '일자리 절벽'

작년 10~12월 5만1000명 채용

공공부문 등 취업자 일시 증가

12월부터 도로 '일자리 절벽'

정부가 작년 4분기 고용 악화를 피하기 위해 공공기관을 동원, 이 같은 허드레 단기 일자리 5만여 개를 만드는 데 1200억원가량의 예산을 쓴 것으로 나타났다.

김종석 자유한국당 의원이 7일 국회예산정책처를 통해 입수한 ‘2018년 정부의 맞춤형 일자리 창출 실적’에 따르면 정부는 작년 10~12월 5만1830명의 공공 단기 알바·인턴을 채용했다. 대부분 고용 기간이 1~2개월인 일용·임시직 일자리다. 정부가 이들을 채용해 인건비로 쓴 예산은 1149억원이다. 여기에 관련 통계가 집계되지 않은 ‘공공기관 체험형 인턴’ 5270명까지 더하면 총예산은 1200억원을 훌쩍 넘을 것으로 추산된다.

정부가 만들어낸 맞춤형 일자리는 작년 하반기 취업자 증가폭이 마이너스를 기록할 위기에 처하자 상황을 반전시키기 위해 꺼내 든 카드였다. 이 대책이 시행된 뒤 취업자가 반짝 늘었지만, 그 효과는 오래가지 않았다. 작년 11월 취업자 증가폭은 전년 동월 대비 16만5000명(10월 6만4000명)으로 늘어났다가 12월엔 3만4000명으로 다시 쪼그라들었다. 조준모 성균관대 경제학과 교수는 “맞춤형 일자리 대책은 취약계층에 일종의 보조금을 나눠 준 것이나 다름없다”며 “보조금이 끊기는 시점엔 정책 효과가 한꺼번에 사라지는 ‘절벽 현상’이 필연적으로 발생할 수밖에 없다”고 말했다.

하헌형/김소현 기자 hhh@hankyung.com

![[사설] 혈세 낭비 막으려면 '카톡 예산' '벼락 심사'부터 근절해야](https://img.hankyung.com/photo/201811/02.12964355.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)