"세계 재생에너지 비중 25%는 과장…태양광·풍력 합쳐도 5% 불과"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

니어재단 '탈원전 정책' 토론회

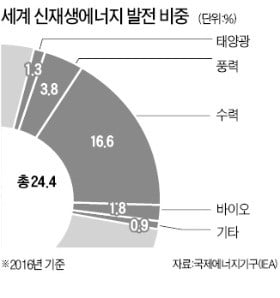

재생에너지 3분의 2가 수력발전

태양광 1.3% 풍력 3.8% 그쳐

수력 비중 1%도 안 되는 한국

재생에너지 확대 목표 비현실적

원가도 설비투자 빠진 채 과소평가

재생에너지 3분의 2가 수력발전

태양광 1.3% 풍력 3.8% 그쳐

수력 비중 1%도 안 되는 한국

재생에너지 확대 목표 비현실적

원가도 설비투자 빠진 채 과소평가

“신재생 목표 절반 이상 낮춰야 현실적”

정용훈 KAIST 원자력양자공학과 교수는 19일 니어재단(이사장 정덕구 전 산업자원부 장관)이 ‘탈원전 정책의 파장과 대응방안’을 주제로 연 시사포럼에서 “세계 통계를 앞세워 신재생에너지 비중을 현재 6%에서 2030년 20%까지 늘리겠다는 정부 목표는 비현실적”이라고 말했다.

그럼에도 세계 신재생에너지 비중이 20%를 넘는 이유는 수력발전량이 많기 때문이다. 세계와 OECD의 수력발전 비중은 각각 16.6%, 13.4%에 이른다.

정 교수는 “한국은 수자원이 풍부하지 않아 수력발전을 크게 늘리기 어려우며 정부의 신재생에너지 확대 정책에서도 수력 비중은 미미하다”고 말했다. 한국의 수력발전 비중은 0.7%에 불과하다. 2030년까지 새로 확충할 신재생에너지 설비의 97%는 태양광과 풍력이다. 그는 “한국의 신재생에너지 비중 목표는 지금의 2분의 1 또는 3분의 1로 낮춰야 합리적”이라고 강조했다.

신재생에너지의 비용 부담이 과소평가됐다는 의견도 제기됐다. 박주헌 동덕여대 경제학과 교수는 “신재생에너지는 간헐성 때문에 에너지저장장치(ESS), 백업 설비 등 추가 설비투자가 필수적”이라며 “이런 비용까지 합치면 신재생에너지 비용 부담이 급증한다”고 말했다.

“탈원전과 온실가스 동시 감축 불가능”

탈원전이 온실가스 감축과 양립하기 어렵다는 지적도 이어졌다. 손양훈 인천대 경제학과 교수(전 에너지경제연구원장)는 “지금처럼 강력한 탈원전 정책을 펴면서 온실가스를 대폭 줄이겠다는 것은 모순”이라며 “국가별 전원 구성은 다양하지만 세계 어느 나라도 원전과 석탄을 동시에 줄이지 않는다”고 꼬집었다. 유엔 산하 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)도 최근 온실가스 감축을 위해서는 2030년 원전발전량을 2010년 대비 59~106% 늘려야 한다고 권고했다.

손 교수는 “정부가 탈원전으로 전기요금이 오를 수밖에 없는 여건을 조성해놓고 전기요금 인상은 미미할 것이라고 말하는 것도 모순”이라며 “현 정부 들어 재무구조가 건실하던 한국전력의 적자가 급격히 커지고 있지 않으냐”고 반문했다.

정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “급격한 탈원전 정책으로 원전 공급망이 붕괴되고 있다”고 비판했다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com

![[뉴스의 맥] 油價 하락 압력 높일 NOPEC…에너지정책 키워드는 '국익'](https://img.hankyung.com/photo/201902/07.18350442.3.gif)