비메모리 반도체, 왜 중요한가

4차 산업혁명 시대 '캐시카우'

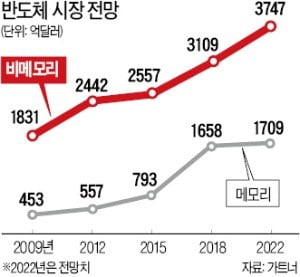

세계 비메모리 반도체 시장은 지난해 기준 3109억달러(약 355조원)다. 전체 반도체 시장의 3분의 2를 차지한다. 앞으로 5년간 연평균 4.8%씩 성장해 2022년 시장 규모가 3747억달러(약 427조원)에 달할 전망이다. 같은 기간 메모리 반도체 시장 성장률(0.8%)을 크게 웃돈다.

비메모리업계의 절대 강자는 인텔, 퀄컴, 엔비디아 등 미국 실리콘밸리 태생의 정보기술(IT)업체들이다. IT 기기의 두뇌 격인 CPU(인텔), 입과 귀 역할을 하는 통신반도체(퀄컴), 그래픽 처리 기능을 담당하는 그래픽처리장치(GPU, 엔비디아) 시장을 이들 업체가 사실상 독점하고 있다. 실리콘밸리의 상징으로 여겨지는 정부-대학-기업 간 활발한 교류와 창업 생태계가 혁신 기술을 잉태한다는 게 전문가들의 설명이다.

자동차의 파워트레인(엔진·변속기 등 동력전달체계)이나 계기판 등을 움직이게 하는 차량용 반도체 시장에서는 유럽계 기업이 탄탄한 입지를 갖고 있다. 네덜란드 NXP(10.5%), 독일 인피니온(9.9%)이 세계 1, 2위다. 빛을 전기 영상 신호로 바꿔주는 이미지센서는 일본 소니가 전체 시장의 절반을 차지한다. 컴퓨터와 오디오사업 부진으로 고전했던 소니의 부활을 이끈 ‘캐시카우(현금 창출원)’가 됐다.

휴대폰, 가전, 자동차 등 IT와 연관된 세계 기업들은 이들 비메모리업체와의 합종연횡을 추진하고 있다. 인공지능(AI), 빅데이터와 같은 신기술의 근간이 되기 때문이다. 미국 1위 스마트폰업체인 애플이 지난 16일 퀄컴과 30조원대 특허 소송을 취하하고 전격 합의한 배경에도 퀄컴의 독보적인 5세대(G) 통신칩 기술이 자리잡고 있다. 퀄컴은 애플뿐 아니라 삼성전자, 화웨이 등 세계 스마트폰 업체들로부터 특허료를 받는다. 업계 관계자는 “퀄컴의 특허료 비중은 전체 매출의 30%, 영업이익의 80%에 육박한다”고 말했다. ‘특허 공룡’이라는 별칭이 붙은 이유다.

아마존, 마이크로소프트(MS), 구글 등 글로벌 톱3 클라우드업체들은 지난해 하반기부터 데이터센터 투자를 일제히 중단했다. 보안 성능을 개선한 신형 서버 CPU를 올해 상반기 출시하겠다는 인텔의 발표 때문이었다. 불똥은 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리업체로 튀었다. 클라우드업체들이 인텔의 신형 CPU 출시에 맞춰 메모리 반도체 구매를 미뤘기 때문이다. 노트북 업계에선 인텔의 CPU 공급 부족으로 생산이 달린다는 얘기도 나온다. 이혁재 서울대 전기정보공학부 교수는 “메모리업체들이 신형 D램, 낸드플래시를 생산할 때 인텔이 제시한 CPU 규격과 디자인을 따를 수밖에 없다”고 설명했다.

중국 업체들은 거대한 내수 시장과 정부 지원을 발판 삼아 최근 비메모리 시장에서 가파르게 성장하고 있다. 중국 최대 팹리스(반도체 설계 전문업체)인 하이실리콘은 모회사인 화웨이의 주문을 받아 스마트폰의 CPU 역할을 하는 모바일 애플리케이션프로세서(AP)와 통신칩 등을 자체 설계한다.

화웨이 창업자인 런정페이 회장이 미국 매체와의 인터뷰에서 애플 측에 공개적으로 “5G 모뎀칩을 팔 의사가 있다”며 기술력을 자랑할 정도다. 미국 정부는 화웨이와 같은 중국 IT기업들의 부상을 공개적으로 견제하고 있다. 업계 관계자는 “애플과 퀄컴이 특허료 소송을 서로 취하한 배후에 자국 산업 육성을 위한 미국 정부의 역할이 있었다는 얘기가 공공연하게 나돈다”고 전했다.

좌동욱 기자 leftking@hankyung.com