신재생에너지 할당량 채우려고

발전 자회사 비용까지 8276억 써

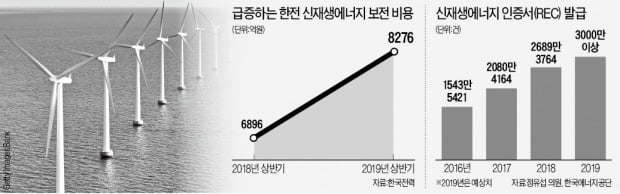

"손실 눈덩이…올해 2兆 육박"

실적도 나쁜데 RPS 비용 큰 폭 증가

2012년 도입한 RPS는 태양광 풍력 등 신재생에너지 활용을 늘리기 위해 마련됐다. 신재생에너지법에 따라 한국동서발전 등 50만㎾가 넘는 대규모 발전사업자는 총 발전량의 일정 비율만큼을 신재생에너지로 채워야 한다. 자체 생산한 재생에너지 전력이 부족하면 소규모 사업자로부터 구매해 의무량을 채워야 한다. 한전의 발전 자회사들이 구입한 재생에너지 비용은 모기업인 한전이 보전해준다.

정동욱 중앙대 에너지시스템공학부 교수는 “한전은 정부의 탈원전 정책으로 인해 원전 이용률 감소와 신재생에너지 구입비용 확대란 이중 부담을 안고 있다”며 “한전이 자체 부담하는 데 한계가 있는 만큼 결국 전기요금을 올릴 수밖에 없을 것”이라고 우려했다.

‘동네북’ 된 한전…RPS 비용 계속 늘 듯

정부는 ‘진퇴양난’에 빠졌다. 신재생에너지 공급이 늘어날수록 한전의 부담이 커지지만 “에너지 전환으로 인한 전기요금 인상은 없다”고 일찌감치 선언했기 때문이다. 이낙연 국무총리와 성윤모 산업통상자원부 장관은 여러 차례 “정부 에너지정책이 현행대로 유지돼도 2022년까지 전기요금이 인상되는 일은 없을 것”이라고 말했다.

정부의 ‘신재생에너지 공급인증서(REC)’ 정책도 한전의 부담을 키우는 요인으로 작용하고 있다는 분석이다. REC는 정부가 신재생에너지 사업자에게 발급해주는 인증서다. 업체는 정부가 공인한 이 증서를 ‘신재생에너지 의무생산량’을 채워야 하는 대형 발전사에 판매해 수익을 얻는다.

당초 한전은 신재생에너지 업체가 늘어 공급량이 확대되면 REC 가격이 떨어져 자연스럽게 한전의 RPS 비용도 줄어들 것으로 기대했다. 하지만 공급 과잉으로 소규모 신재생 발전업체가 도산 위기에 몰리자 정부는 작년 6월 현재 REC 가격으로 발전 공기업과 소규모 신재생 발전업체가 최대 20년간 장기 계약할 수 있는 길을 터줬다. REC 가격이 계속 떨어지는 추세인 만큼 장기계약은 소규모 신재생 발전업체에 유리한 제도다. 이들 업체는 정부에 “발전 공기업의 장기계약 비율을 높여달라”고 요청하고 있다.

강승진 한국산업기술대 교수는 “신재생에너지를 늘리고 싶다면 정부 역할은 시장 형성 초기에 개입해 신재생에너지 공급 증가→REC 가격 하락→정부 부담 감소로 이어지는 선순환 구조를 정착하는 데서 끝나야 한다”며 “정부가 REC 시장에 지나치게 깊숙이 개입해 결과적으로 한전의 부담만 커지게 됐다”고 지적했다.

구은서 기자 koo@hankyung.com