롯데·신세계의 '눈물'

'상생협약' 의무화에

신규점포 출점 '올스톱'

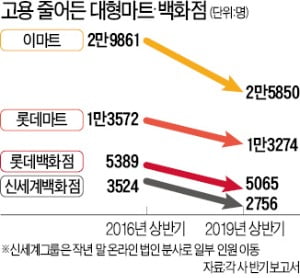

하지만 이 약속은 주력인 유통업에서 지켜지지 않았다. 롯데와 신세계는 올 들어 매장 직원 수를 줄이기 시작했다. 규제와 역차별이 실적 악화로 이어지자 일자리 창출을 중단해 버린 것이다.

일자리를 창출하기 위해 신규 출점을 계획했지만 무산됐다. 최근 2년 새 백화점은 한 곳도 문을 열지 못했다. 롯데마트가 두 군데 개점했지만 이마트 출점은 제로였다. 시장 상인들과 반드시 해야 하는 ‘상생협약’이 발목을 잡았다. 신세계백화점 부천점, 이마트 하남 온라인센터, 창원 스타필드, 부산 연제구 이마트타운, 서울 상암 롯데몰 등이 비슷한 이유로 출점을 포기하거나 보류했다. 상생협약뿐만이 아니다. 2012년 의무휴업을 시작으로 영업시간 제한, 환경 규제 등이 이어졌다. 아무런 규제를 받지 않는 e커머스(전자상거래) 기업들은 이 기간 성장을 거듭했다.

1993년부터 2017년까지 이마트는 한국 유통산업을 이끌었다. 추격하는 롯데마트와 홈플러스도 함께 성장했다. ‘유통 공룡’이라 불렸다. 이들이 지난 2분기 모조리 적자를 냈다. 위기라고 한다. 사람들이 마트에 가지 않고 쿠팡 등 온라인에서 물건을 사기 때문에 어려워졌다. 점유율 게임에서 졌다. 유통 대기업들은 소비 트렌드에 빠르게 대응하지 못한 책임이 있다. 하지만 또 다른 원인도 있다. 게임을 하면서 각기 다른 룰을 적용받았다. 유통업계에 씌워진 규제와 역차별은 공룡을 위기로 몰아넣는 중요한 이유가 됐다. 출점을 어렵게 하는 ‘상생협약’, 월 2회 매장 문을 닫아야 하는 ‘의무휴업’, 밤 12시부터 오전 10시까지는 영업을 못 하는 ‘영업시간 제한’ 등이다. 아무런 제한 없이 플레이한 e커머스 기업들은 점유율 게임의 승자가 되고 있다.

오프라인·온라인, 게임의 룰이 달랐다

영업시간 규제가 대표적인 역차별 조항으로 꼽힌다. 이마트는 지난 6월에야 ‘새벽배송’을 시작했다. 밤 12시 이전까지 주문하면 다음날 오전 7시 이전에 가져다 주는 서비스다. 이 시장에서 이마트는 후발주자다. 마켓컬리 헬로네이처 등은 2015년 새벽배송을 했다. 뒤처진 이유로 영업시간 규제를 들 수 있다. 이마트는 경기 김포 물류센터에서 새벽배송을 해준다. 서울 일부 지역에만 할 수 있다. 전국 142개 이마트 매장에서 물건을 보내주면 전국 서비스가 가능하다. 하지만 지금은 할 수 없다. 2012년 시행된 유통산업발전법 때문이다. 이 법에 따르면 이마트 등 대기업 유통회사 매장은 밤 12시부터 오전 10시까지 문을 닫아야 한다. 야간 업무를 해야 하는 새벽배송 기지로 이마트 매장을 쓸 수 없다. 서울 마포에 사는 소비자가 공덕역 이마트에서 온 신선식품이 아니라 김포에서 온 것을 받는 이유다. 이마트 관계자는 “매장 문을 닫아 놓고 새벽배송만 별도로 하는 것도 검토했지만 꼼수란 지적이 나올까봐 시도도 못했다”고 말했다.

‘의무휴업’도 마찬가지다. 대기업 계열의 마트와 슈퍼는 월 2회 문을 닫아야 한다. 대부분은 장사가 잘되는 공휴일이다. 매출의 3~5%가 줄어든다. 온라인은 365일 24시간 제한이 없다. 이 제도를 시행한 이유는 전통시장 활성화다. 마트, 슈퍼가 쉬면 시장에서 물건을 살 것이란 논리였다. 결과는 아니었다. 규제 시행 이후 시장이 활성화됐다는 증거는 안 나오고 있다. 소비자들은 대신 온라인으로 장을 봤다. 쿠팡, 위메프, 티몬, 이베이코리아 등이 과실을 따먹었다.

출점 포기 사례 잇달아

다음은 출점 규제. 롯데는 서울 상암동에 쇼핑몰 부지를 2013년 매입했다. 이 땅은 지금도 공터다. 인근 망원시장 상인들이 반발했다. 대기업이 새로 매장을 내려면 인근 시장 상인과 반드시 상생협약을 해야 한다. 합의가 이뤄지지 않으면 지방자치단체에서 허가를 내주지 않는다. 서울시도 그랬다. 땅을 팔아 놓고 쇼핑몰 건립을 승인하지 않았다. 롯데는 서울시를 상대로 소송까지 했지만 소용이 없었다. 신세계도 2017년 경기 부천에 백화점을 지으려고 땅을 구입했으나, 인근 시장 상인들의 반발로 계획을 접었다.

물류센터에도 보이지 않는 규제와 역차별이 있다. 이마트는 온라인 시장 공략을 위해 지난해 온라인센터 건립을 추진했다. 경기 하남에 땅까지 샀다. 하지만 이 계획은 지금까지 실행되지 못하고 있다. 인근 지역 주민이 “대형 트럭이 다니면 위험하고, 교통체증이 발생한다”며 반대한 영향이다. 정치권에서 이슈가 되자 이마트는 포기했다.

보이지 않는 또 다른 규제로는 환경 규제가 꼽힌다. 롯데, 신세계 등은 환경부와 협약을 맺고 올 들어 마트와 슈퍼에서 비닐팩을 주지 않고 있다. 이를 불편하게 여기는 소비자들이 있었다. 가뜩이나 손님이 없는 매장 영업에 악영향을 줬다. 여기에 급등한 최저임금도 큰 부담이 됐다.

반면 e커머스는 ‘과대포장’이 사회 문제가 될 정도다. 쿠팡에서 상품을 여러 개 주문하면 각각 다른 박스로 포장돼 온다. 물건을 보내주는 물류센터가 모두 다르기 때문이다. 마켓컬리는 작년 포장비로만 177억원을 썼다.

오프라인 유통사들은 가격도 맘대로 정하지 못한다. 롯데마트는 올해 초 5000원짜리 ‘통큰치킨’을 다시 내놨다. 이에 상인들은 “대기업의 골목상권 죽이기”라며 반발했다. 같은 시간 경쟁자들은 온라인에 ‘초저가 행사’를 하며 소비자를 끌어모으고 있었다. 상인들의 반발은 없었다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com