"500억 기업 승계 때 실효세율 급등…공제 받아도 상속세 230억"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

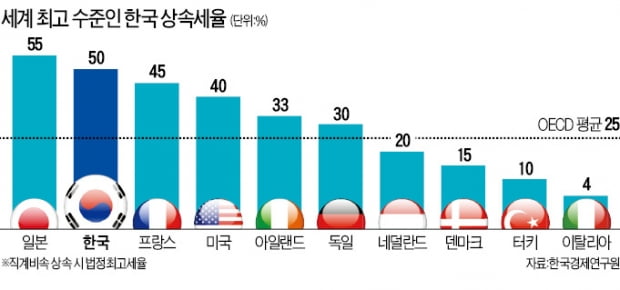

기재위 국감…"한국 中企 상속세 부담 세계 최고 수준"

실효세율 19.5%라지만…

에넥스·쓰리세븐 등 상속세 탓에

가업승계 못하고 지분 헐값 매각

실효세율 19.5%라지만…

에넥스·쓰리세븐 등 상속세 탓에

가업승계 못하고 지분 헐값 매각

한국 상속세의 법정최고세율(50%)이 세계 최고 수준이라는 지적이 나올 때마다 정부는 공제가 많다는 사실을 ‘전가의 보도’로 내세워 왔다. 김병규 기획재정부 세제실장은 지난 6월 “실제로 내는 세금을 기준으로 한 상속세 실효세율은 19.5%”라며 “실효세율이 상당히 낮기 때문에 세율 조정은 검토하고 있지 않다”고 말했다.

하지만 기업 상속의 경우 많다던 공제 혜택도 세 부담을 줄이기엔 역부족인 것으로 나타났다. 추경호 자유한국당 의원이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 가업상속공제를 비롯한 공제 혜택을 받은 중소기업의 실효세율은 33.9%에 이르렀다. 가업상속은 재산 규모가 커 높은 세율을 적용받는 만큼 아무리 공제받아도 세 부담이 여전히 높다는 지적이다. 상속세 부담 때문에 기업을 헐값에 매각하는 사례가 계속 나오는 이유가 여기 있다.

상속세 부담에 지분 헐값 매각

국내 2위 주방가구 회사 에넥스는 박진호 전 사장이 2016년 별세한 이후 유가족들이 보유 주식을 꾸준히 내다 팔고 있다. 박 전 사장의 부인인 김미경 씨만 해도 2017~2018년 보유 주식 53만 주 가운데 절반이 넘는 37만 주를 매각했다. 에넥스 주가는 상속이 이뤄진 2016년 4월 대비 지난해 말 4분의 1 수준으로 쪼그라들었다. 헐값 매각이 불가피한데도 상속세를 납부할 돈을 마련하기 위해선 어쩔 수 없었다. 한때 세계 1위 손톱깎이 회사였던 쓰리세븐은 2008년 창업주 김형규 회장이 별세한 뒤 유족들이 150억원 규모 상속세를 마련하지 못해 지분 전량을 중외홀딩스에 넘겼다.

이런 사례가 반복되는 근본적인 이유는 높은 상속세율에 있다. 한국의 상속세율은 10~50%의 5단계 누진세율 구조다. 50%인 최고세율은 상속세가 있는 경제협력개발기구(OECD) 22개 국가 평균(25.3%)의 두 배를 넘는다. 최대주주의 상속 때는 주식을 최대 20% 할증 평가해 최대 60%의 세율을 적용하기도 한다.

물론 정부 설명대로 다양한 공제 혜택이 있긴 하다. 중소·중견기업의 기업 승계 때는 200억~500억원의 상속공제를 해 주는 가업상속공제가 대표적이다. 기초공제(2억원), 일괄공제(5억원), 배우자공제(5억~30억원)도 있다. 하지만 상속재산 규모가 큰 기업은 적용 세율 자체가 높기 때문에 공제를 받아도 세 부담이 여전히 크다는 지적이 많다. 대부분 대기업이 적용되는 상속재산 500억원 초과의 경우 실효세율이 45.8%로, 법정최고세율 50%와 별 차이가 없다.

경영계는 “현행 상속세 체계에선 기업의 안정적 경영권 승계를 통한 일자리, 부가가치 창출이 어렵고 기업을 헐값에 파는 사례가 반복될 수밖에 없다”고 지적한다. 기업은행 경제연구소는 지난 5월 ‘우리나라 가업승계 현황 분석’ 보고서를 통해 “창업주가 대표자인 1세대 기업 33%는 10년 안에 세대 교체 가능성이 크며 이들의 폐업·매각 가능성이 높아지고 있다”고 경고했다. 더구나 국경 간 자본 이동이 자유로워지고 있어 싱가포르 등 상속·증여세 부담이 작은 나라로의 부의 유출도 갈수록 심해지고 있다는 지적이 나온다.

상황이 이런데도 정부는 변죽만 울리는 제도 개선만 반복하고 있다. 지난 6월 가업상속공제를 개편했지만 공제액 상향 등 업계 요구 사항은 거의 반영되지 않았다. 지난해엔 오히려 공제액을 축소했다. 업력 20~30년 기업 승계 때 공제액을 500억원에서 300억원으로 줄였다. 지난 8월 최대주주 할증 평가 제도 개편도 비슷했다. 대기업은 최대주주 지분율이 50% 이상일 때 할증률만 30%에서 20%로 낮췄는데, 지분율 50% 이상 최대주주는 사실상 없어서 실효성이 적다는 평가가 나왔다.

임동원 한국경제연구원 부연구위원은 “기업 승계 땐 상속세 대신 자본이득과세만 물리는 방식을 도입하는 등 근본적인 개선이 필요하다”고 지적했다. 이 제도는 상속 시점엔 세금을 물리지 않고 상속 재산을 처분해 이익을 볼 때 과세하자는 것이다. 스웨덴, 오스트리아, 노르웨이 등이 도입한 방식이다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com

![[한경부동산] 조물주 위 '건물주' 되기 프로젝트 … 23일(수) 세미나](https://img.hankyung.com/photo/201910/01.20429125.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)