벼랑끝 자영업…명동도 권리금 3억→0원

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

기업하기 힘든 나라

(4) 거리로 내몰린 소상공인들

수억원 날리고 폐업 '눈물'

(4) 거리로 내몰린 소상공인들

수억원 날리고 폐업 '눈물'

류진선 라온공인 대표는 30일 “명동에서 20년 가까이 중개업소를 운영하면서 처음 본 일”이라며 “5~6년 전만 해도 권리금이 4억~5억원에 달하던 점포들도 지금 내놓으면 한 푼도 못 받아갈 곳이 많다”고 분위기를 전했다.

팍팍해지는 사업 환경은 기업가들만 느끼는 것이 아니다. 식당 편의점 옷가게 등 급여를 받지 않고 스스로 물건과 서비스를 팔아 생활하는 소상공인 모두가 맞닥뜨린 현실이다.

‘생존의 기로에 섰다’는 표현이 더 이상 문학적 묘사만은 아니라는 게 자영업자들의 호소다. 생명존중시민회의가 최근 경찰청의 ‘2018년 통계연보’를 분석한 결과에 따르면 지난해 생활고를 견디지 못해 자살한 자영업자는 1030명으로 2017년보다 103명(11.1%) 늘었다. 서울 동대문에서 의류 원단을 판매하는 정모씨는 “지난 1년간 주변에서만 2명의 상인이 극단적인 선택을 했다”며 “단순히 장사를 접어야 할지의 문제를 떠나 자영업자들의 생존 자체가 벼랑 끝에 몰렸다”고 말했다.月 90만원도 못 버는 식당 사장님

재활용업체만 '씁쓸한 호황'

아직 날이 밝지 않은 12월의 오전 7시. 올해 91세인 정모씨가 서울 종로구의 한 식당 문을 열고 들어섰다. 점심 장사에 쓸 반찬거리를 준비하기 위해서다. 아들이 운영하는 식당의 종업원인 그는 지난해까지만 해도 오전 11시까지 4시간 일했다. 올 들어서는 점심 손님이 빠지는 오후 2시까지 7시간 일한다. 사장인 아들이 인건비를 감당하지 못해 종업원 한 명을 내보냈기 때문이다.

정씨가 일하는 시간은 크게 늘었지만 월 급여는 150만원에서 100만원으로 오히려 줄었다. 그나마 아들은 최근 두 달간 한푼도 가져가지 못하고 오히려 월 150만원씩 대출을 내 식당 운영비로 털어넣었다. 식기와 수저를 다시 한번 닦는 정씨의 손이 시려 보였다.

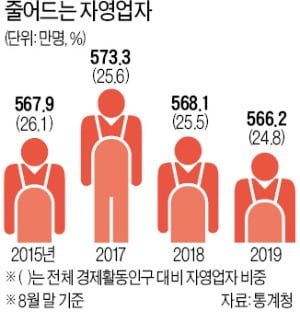

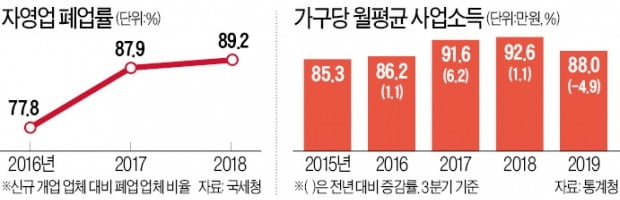

각종 통계를 살펴보더라도 정씨의 사례는 특이한 게 아니다. 통계청에 따르면 올해 종업원을 거느린 자영업자 수는 지난해보다 11만6000명 줄었다. 종업원을 내보내고 혼자 또는 가족의 손을 빌려 영업하는 자영업자가 늘어났다. 자영업자의 소득을 가늠할 수 있는 가구당 월평균 사업소득도 지난해 92만6000원에서 올해 88만원으로 4.9% 떨어졌다.

자영업자가 처한 상황을 살펴보기 위해 서울 시내 식당과 편의점 한 곳의 최근 한 달 회계장부를 들여다봤다. 둘 다 10년 이상 영업해온 가게다. 중구에서 김치찌개와 삼겹살을 파는 A식당은 지난달 1125만원의 매출을 올렸다. 하지만 식당 사장인 조모씨는 10만6000원 손실을 봤다. 가장 큰 비용은 인건비에서 나갔다. 주방 일 등 상당 부분을 조씨가 하는데도, 세 명을 고용하는 데 600만6000원이 나갔다. 고기 가격 등 음식 재료비 334만원, 가겟세 150만원, 전기료 등 각종 공과금이 51만원 들었다.

성동구에서 편의점을 운영하는 박모씨가 한 달 동안 거둔 매출은 5121만원이었다. 하지만 이 중 3739만원이 제품 원가였다. 박씨의 손에 들어온 1382만원 가운데 610만원은 아르바이트생 인건비로 나갔다. 박씨와 아내가 번갈아가며 하루 24시간 중 10시간을 가게에서 일했지만 남은 시간 편의점을 지켜줄 사람이 필요했다. 편의점 본사 수수료로 345만원이 나갔고, 가겟세와 각종 공과금으로 250만원 정도를 냈다. 결국 박씨가 손에 쥔 돈은 177만원. 월급으로 환산한 올해 최저임금 174만5150원을 가까스로 넘겼다.

식당을 운영하는 조씨는 “한 달에 200만원 이상을 가게에 쏟아부으며 버티는 식당 주인도 많다”고 말했다. 박씨는 “편의점 하나를 더 내는 걸 고민 중”이라며 “리스크(위험)는 높아지겠지만 지금 수입으로는 도저히 생활이 불가능하다”고 토로했다.

종업원 근로 여건도 악화

김지운 전국편의점가맹점협회 사무국장은 “가게 임차료 등이 문제라고 하지만 대부분 자영업에서 비용의 절반 이상을 차지하는 항목은 인건비”라고 지적했다. 그는 “2년간 29%에 이르는 최저임금 인상은 전혀 예상치 못했던 변수여서 자영업자들이 고통스러워한다”고 설명했다.

편의점과 식당 일자리가 줄어든 건 물론 근로 여건까지 나빠졌다는 점도 주목할 대목이다. 편의점에서는 주 15시간 이하로 아르바이트생의 근로 시간을 쪼개는 변칙이 유행하고 있다. 주 15시간을 넘지 않으면 주휴수당을 지급하지 않아도 되고, 국민연금과 건강보험 부담도 피할 수 있어서다. 식당에서는 하루 5시간 이하만 종업원을 쓰는 일이 많다. 돈을 벌기 위해 3~4곳을 옮겨 다니며 일해야 하는 근로자가 늘어난 이유다.

폐업하는 식당과 카페가 급증하면서 관련 재활용업체는 반사이익을 누리고 있다. 2017년까지만 해도 업주들이 폐업하면 식탁과 의자, 각종 주방도구를 수거하는 업자로부터 고철값 정도는 받았다. 지금은 오히려 재활용업체에 인건비로 10만~15만원을 줘야 한다. 서울과 경기 시흥에서 식당 및 카페 집기 재활용업체를 운영 중인 구모씨는 “폐업하는 곳은 많은데 개업 점포는 적어 수거해온 집기가 계속 쌓이고 있다”며 “330㎡의 창고가 가득 차 수거 요청을 접수하기 힘들 때도 많다”고 말했다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com

![[단독] 한국 투자하려던 솔베이…규제에 놀라 싱가포르行](https://img.hankyung.com/photo/201912/AA.21311199.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)