다품종 소량판매 中企 "수지타산 안맞아 제품수 줄일 판"

과도한 인증 품목, 인증료, 인증 기간 등으로 기업들이 제품 개발 의욕을 상실하고 있다. 중복 유사 인증이 많고 제품 사양을 조금만 바꿔도 새로 인증을 받아야 하는 데다 인증을 받기까지 장기간이 소요돼 기업 경영의 걸림돌로 작용하고 있다는 지적이다.

비싸고 느리고 불편한 ‘K인증’

인증료엔 각종 검사 및 시험 수수료에 공장심사 수수료가 붙고 인증기관의 출장이 필요할 경우 출장 비용까지 추가된다. 인증 후엔 ‘합격’, ‘불합격’ 여부만 알 수 있을 뿐 상세한 안내도 받지 못한다. 가뜩이나 자금 여력이 없는 중소기업들은 인증료 부담을 무겁게 느낄 수밖에 없다. 2007년 96개였던 정부의 법정 인증제도는 2015년 209개로 증가했다가 일부 통폐합이 이뤄져 2020년 186개로 줄었다. 정부는 기업 부담을 줄이기 위해 여러 제도 개선을 추진했지만 중소기업이 체감하는 수준에 이르지 못하고 있다.수원지역 한 생활가전 제조업체는 소비자 수요에 따라 한 해 20~30개의 신제품을 내놔야 한다. 여기에 필요한 인증을 받다가 매출에 버금가는 수억원의 인증료를 물게 됐다. 이 회사 사장은 “제품의 디자인과 사양을 조금만 바꿔도 전자파, 전기안전 등 모든 인증을 다시 받아야 한다”며 “다품종 소량 생산이 많은 중소기업 입장에선 신제품을 내놓기가 무섭다”고 호소했다. 충남지역 유아용 장난감을 판매하는 한 완구업체는 한 해 100개가량 팔리는 8000원짜리 신제품을 출시하기 위해 인증료만 200만원을 썼다. 제품 전체 매출보다 인증료가 두 배 이상 비싼 금액이다. 박주봉 중소기업 옴부즈만은 “많은 중소기업이 인증을 획득할 시점에는 구형 모델이 돼 경쟁력이 떨어지는 사례가 많다”고 지적했다.

시시각각 변하는 기술도 인증 제도가 따라잡지 못하고 있다는 지적이다. 한 의료기기업체 임원은 “인공지능(AI) 빅데이터 등 신기술이 들어간 의료기기를 개발했지만 인증 심사 담당자가 기술 자체를 이해하지 못해 결국 인증을 포기했다”며 “인증기관에 인증료를 낸 우리가 상담을 받아야 하는데, 도리어 우리가 학습을 시켜야 하는 상황”이라고 꼬집었다.

수수료로 배불리는 인증기관

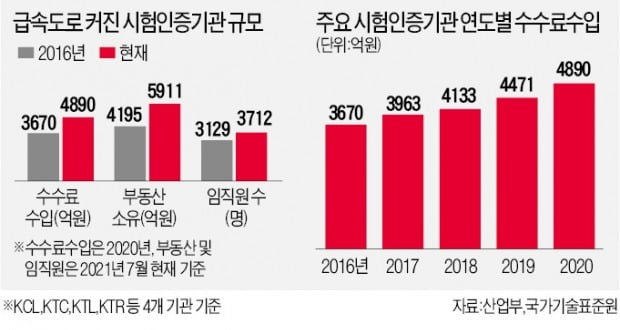

중소기업의 인증 부담이 늘어나는 반면 인증기관의 곳간은 갈수록 차고 있다. 한국건설생활환경연구원(KCL), 한국기계전기전자시험연구원(KTC), 한국산업기술시험원(KTL), 한국화학융합시험연구원(KTR) 등 주요 4개 시험인증기관의 사례가 대표적이다.구자근 국민의힘 의원에 따르면 이들 4개 기관의 소유 부동산은 지난 7월 말 현재 5911억원(취득 원가 기준) 규모로 2016년(4195억원)보다 40.9% 증가했다. 임직원 수도 같은 기간 18.6%(583명) 증가했다. 한 기관 관계자는 “인증의 전문성을 위해 사옥을 추가로 건립하는 등 기관 규모가 커진 영향”이라고 해명했다. 시화산단에서 전자제품 업체를 운영하는 C사 대표는 “중소 제조업은 취업자 수가 감소하고 공장 가동률이 갈수록 떨어지고 있는데 인증기관의 수수료 수입이 늘고 있다는 것 자체가 박탈감을 느끼게 한다”고 비판했다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com