올해만 1만6000곳 개업 ‘최대’

메가커피 매장수, 스타벅스 추격

커피집 7.6만곳…편의점보다 많아

1억대 창업비에 너나없이 뛰어들어

개업 3년내 폐업비율 26% 달해

테이크아웃 붐에 저가 커피점 사상 최대

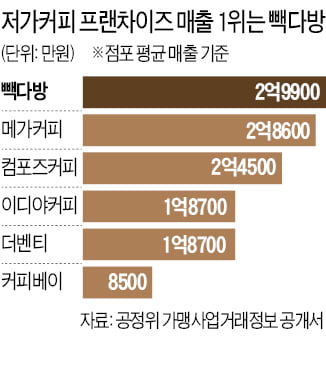

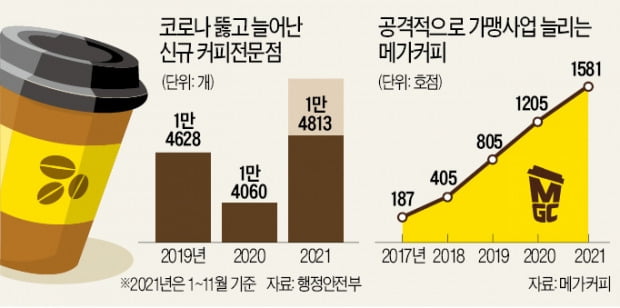

5일 행정안전부 지방행정 인허가 데이터에 따르면 지난달 말 기준 전국에서 영업 중인 커피전문점은 7만6000개를 넘어섰다. 국내 주요 편의점 5개사의 점포(4만7884개·지난해 말 기준)를 한참 뛰어넘는 규모다.올 들어 지난달까지 순증한 카페만 7290개에 달한다. 1만4813개의 카페가 새로 문을 열었고 기존 카페 가운데 7523개가 문을 닫았다. 카페 시장의 성장을 이끄는 건 저가 커피 프랜차이즈들이다. 코로나19 사태 이후 크게 늘어난 테이크아웃 수요를 겨냥해 우후죽순처럼 새 점포가 생겨나는 실정이다. 저가 커피 브랜드의 아메리카노 한 잔 가격은 평균 1500원 안팎으로 스타벅스 등 기존 대형 커피 브랜드의 3분의 1 수준에 불과해 대학가와 오피스 상권 등에서 특히 인기가 높다.

저가 커피 붐을 타고 프랜차이즈업체들은 공격적으로 가맹점을 늘리고 있다. 메가커피는 가맹사업을 시작한 지 5년8개월 만인 지난 9월 1500호점을 넘어섰다. 매장 수에서 이디야커피와 스타벅스에 이어 3위로 올라섰다. 올해 새로 문을 연 가맹점만 380개에 달한다. 더벤티는 지난달 초 800호점을 돌파했다. 이 브랜드의 최근 3년간 연평균 매장 증가율은 45%에 달한다.

“제2의 대왕카스테라 될라”

올 들어 저가 커피 프랜차이즈가 급증하면서 과당경쟁 우려가 커지고 있다. “커피가 돈이 된다”는 소문에 자영업자들이 너나없이 카페 창업에 뛰어들고 있지만 단기 급증에 따른 경쟁 심화, 원자재가격 상승 등 영업환경이 녹록지 않아지고 있어서다. 특색 없이 가격만 저렴한 저가 커피 시장은 한계에 이르렀다는 게 전문가들의 지적이다. 한때 대유행한 뒤 지금은 자취를 감춘 ‘대왕카스테라’의 전례를 밟을 수 있다는 우울한 전망까지 나온다.공격적인 점포 확대로 저가 커피 매장의 수익성은 점차 악화하는 추세다. 최근에는 브랜드 간 경쟁이 심해지면서 장사가 잘되는 기존 매장 옆에 다른 브랜드가 점포를 붙여서 내는 경우도 적지 않다. 코로나19 이후 인근 직장인의 커피 포장 수요가 늘어난 서울 미근동 서소문아파트 1층 상가에는 한 집 건너 한 집꼴로 브랜드만 다른 저가 커피 매장이 줄지어 영업하고 있다.

프랜차이즈업계 관계자는 “같은 상권에 같은 브랜드 점포의 출점은 제한되지만 콘셉트가 비슷한 다른 브랜드가 매장을 낼 땐 별다른 제약이 없다”며 “창업 초기에는 장사가 잘되다가 다른 브랜드 점포가 인근에서 영업을 시작한 뒤 매출이 절반으로 떨어지는 일이 부지기수로 벌어지고 있다”고 말했다.

저가 커피 시장의 경쟁이 치열해지면서 적자로 돌아서는 가맹본부가 속출하고 있다. 공정거래위원회 가맹사업거래 공시를 분석한 결과, 전국에 199개 가맹점을 둔 저가 커피 브랜드 감성커피의 본사인 비브라더스는 2019년 흑자에서 지난해 7500만원의 적자를 기록했다. 아마스빈(가맹점 166개)의 가맹본사 비케이컴퍼니도 지난해 1억8900만원 적자로 전환했다.

박종관 기자 pjk@hankyung.com