0.8%만 대기업 임원 된다…더 좁아진 '바늘구멍'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

10년 전보다 0.1%P 감소

한전은 1000명 중 1명만 임원

"오너·해외 MBA·공학 박사

셋 중 하나는 충족해야 별 단다"

한전은 1000명 중 1명만 임원

"오너·해외 MBA·공학 박사

셋 중 하나는 충족해야 별 단다"

국내 주요 대기업 전체 직원 중 임원이 되려면 100 대 1이 넘는 경쟁률을 뚫어야 하는 것으로 나타났다. 임원 승진 문턱이 갈수록 높아지고 있다는 분석이 나온다.

7일 금융감독원에 따르면 국내 시가총액 상위 50대 기업의 올 1분기 임직원 수는 56만3173명이다. 이 중 임원은 4727명으로, 전체 임직원 수 대비 임원 비율은 0.8%였다. 상대적으로 임원이 많은 금융지주사 및 순수지주사 5곳은 제외한 수치다. 10년 전인 2012년(0.9%) 대비 0.1%포인트 낮아졌다.

조사 대상 45개 기업 중 임직원 100명당 임원이 1명 이하인 기업은 21곳인 46.7%에 달했다. 한국전력은 0.1%로, 임직원 1000명 중 1명만 임원이었다. 이어 △기업은행(0.2%) △LG이노텍·기아(0.4%) △대한항공·KT(0.5%) 등의 순이었다.

삼성전자의 임직원 대비 임원 비율은 1.0%였다. 10년 전인 2012년(3.0%) 대비 3분의 1 수준으로 낮아졌다. 반면 SK바이오팜과 SK아이이테크놀로지의 임직원 대비 임원 비율은 각각 6.5%와 5.9%에 달했다. 상장한 지 얼마 안 된 신생기업이어서 인력 채용이 본격화하면 이 비율도 낮아질 것이라는 관측이 나온다.

주요 대기업이 의사결정 속도를 높이기 위해 조직을 단순화하고, 임원 직급을 통폐합하면서 임원 승진 문턱이 높아졌다는 분석이 나온다. 특히 대기업에 신입사원 공채로 입사한 후 ‘샐러리맨의 꽃’으로 불리는 임원까지 승진하는 것은 ‘하늘의 별따기’라는 자조 섞인 목소리가 나온다.

2000년대 중반까지만 하더라도 주요 대기업 임원은 공채 출신이 대부분이었다. 과거에도 외부 출신 인사를 사장 등 경영진에 선임하는 경우가 있었지만 대부분 법무 등 특정 전문 분야에 국한됐다. 더욱이 경쟁사 임원을 영입하는 것은 일종의 ‘불문율’로 여겨졌다. 하지만 2010년대 들어 법무와 재무뿐 아니라 연구개발(R&D)을 비롯해 전략기획·마케팅·홍보·인수합병(M&A) 등 분야를 망라하고 외부 인사가 임원으로 잇따라 영입됐다. 그룹 경영 일선에 등장한 젊은 오너들이 순혈주의 타파를 위해 적극적으로 외부 인사를 영입한 데서 비롯됐다는 설명이다.

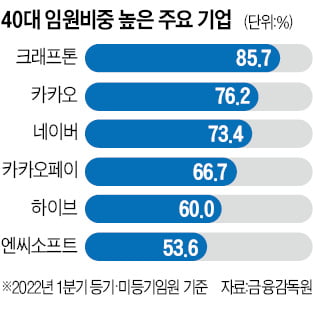

이렇다 보니 2000년대 초반 신입사원으로 입사해 ‘한우물’을 판 40대 공채 직장인들의 자괴감이 커지고 있다는 후문이 나온다. 경제계 관계자는 “국내 대기업에서 오너이거나 해외 경영학석사(MBA) 혹은 공학 박사 출신이 아니면 40대 중반에 임원을 다는 건 사실상 불가능하다”고 했다.

강경민/김익환 기자 kkm1026@hankyung.com

7일 금융감독원에 따르면 국내 시가총액 상위 50대 기업의 올 1분기 임직원 수는 56만3173명이다. 이 중 임원은 4727명으로, 전체 임직원 수 대비 임원 비율은 0.8%였다. 상대적으로 임원이 많은 금융지주사 및 순수지주사 5곳은 제외한 수치다. 10년 전인 2012년(0.9%) 대비 0.1%포인트 낮아졌다.

조사 대상 45개 기업 중 임직원 100명당 임원이 1명 이하인 기업은 21곳인 46.7%에 달했다. 한국전력은 0.1%로, 임직원 1000명 중 1명만 임원이었다. 이어 △기업은행(0.2%) △LG이노텍·기아(0.4%) △대한항공·KT(0.5%) 등의 순이었다.

삼성전자의 임직원 대비 임원 비율은 1.0%였다. 10년 전인 2012년(3.0%) 대비 3분의 1 수준으로 낮아졌다. 반면 SK바이오팜과 SK아이이테크놀로지의 임직원 대비 임원 비율은 각각 6.5%와 5.9%에 달했다. 상장한 지 얼마 안 된 신생기업이어서 인력 채용이 본격화하면 이 비율도 낮아질 것이라는 관측이 나온다.

주요 대기업이 의사결정 속도를 높이기 위해 조직을 단순화하고, 임원 직급을 통폐합하면서 임원 승진 문턱이 높아졌다는 분석이 나온다. 특히 대기업에 신입사원 공채로 입사한 후 ‘샐러리맨의 꽃’으로 불리는 임원까지 승진하는 것은 ‘하늘의 별따기’라는 자조 섞인 목소리가 나온다.

2000년대 중반까지만 하더라도 주요 대기업 임원은 공채 출신이 대부분이었다. 과거에도 외부 출신 인사를 사장 등 경영진에 선임하는 경우가 있었지만 대부분 법무 등 특정 전문 분야에 국한됐다. 더욱이 경쟁사 임원을 영입하는 것은 일종의 ‘불문율’로 여겨졌다. 하지만 2010년대 들어 법무와 재무뿐 아니라 연구개발(R&D)을 비롯해 전략기획·마케팅·홍보·인수합병(M&A) 등 분야를 망라하고 외부 인사가 임원으로 잇따라 영입됐다. 그룹 경영 일선에 등장한 젊은 오너들이 순혈주의 타파를 위해 적극적으로 외부 인사를 영입한 데서 비롯됐다는 설명이다.

이렇다 보니 2000년대 초반 신입사원으로 입사해 ‘한우물’을 판 40대 공채 직장인들의 자괴감이 커지고 있다는 후문이 나온다. 경제계 관계자는 “국내 대기업에서 오너이거나 해외 경영학석사(MBA) 혹은 공학 박사 출신이 아니면 40대 중반에 임원을 다는 건 사실상 불가능하다”고 했다.

강경민/김익환 기자 kkm1026@hankyung.com