'샐러리맨만 봉' 만든 15년 묵은 소득세법

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

낡은 세제 OUT!

물가 따른 임금상승 미반영

실질소득 같아도 자동 증세

정부 '편법증세 효과 누린다' 비판

美는 과표구간 수시조정

물가 따른 임금상승 미반영

실질소득 같아도 자동 증세

정부 '편법증세 효과 누린다' 비판

美는 과표구간 수시조정

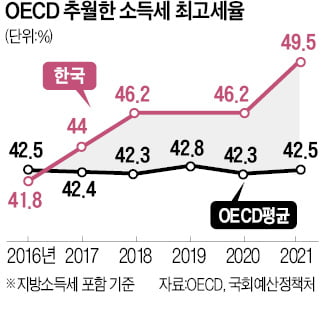

한국의 소득세는 ‘소리 없는 증세’로 불린다. 소득세를 매길 때 적용하는 과세표준이 10년 넘게 요지부동이다 보니 물가 상승 효과를 제대로 반영하지 못하기 때문이다. 즉 물가 상승에 따라 실질임금이 줄어도 명목임금이 높아진 만큼 근로소득세가 늘어난다.

이처럼 시대에 뒤떨어진 낡은 세제가 많은 게 현실이다. 윤석열 정부는 부동산을 비롯해 각종 세제를 ‘정상화’하겠다고 했다. 이 기회에 곳곳에 숨어 있는 시대착오적 세제를 손질해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 한국경제신문이 오는 21일 기획재정부의 세제 개편안 발표를 앞두고 이번엔 꼭 바꿔야 할 낡은 세제를 짚어봤다.

3일 기재부와 국세청에 따르면 2020년 기준 근로소득세 과세 대상 1731만 명 중 97%(1680만 명)가 속한 과표 8800만원 이하 구간은 과표와 세율이 2010년 이후 13년째 그대로다. 과표 1200만원 이하는 6%, 1200만원 초과~4600만원 이하 15%, 4600만원 초과~8800만원 이하는 24%의 세율이 적용된다. 8800만원 초과~1억5000만원 이하 구간은 2008년부터 15년간 35%의 세율이 유지되고 있다.

그렇다 보니 실질임금이 오르지 않아도 ‘자동 증세’가 이뤄지는 직장인이 많아지고 있다. 통계청에 따르면 2010년부터 올해 5월까지 물가상승률은 28.2%다. 예컨대 2010년에 연봉 3000만원을 번 근로자와 올해 3845만원(물가 상승률 28.2% 적용)의 연봉을 번 근로자는 실질임금이 같다. 그런데 근로소득세는 완전히 다르다. 2010년 연봉 3000만원 근로자는 각종 공제 후 세율 6%를 적용받아 근로소득세로 24만원만 내면 됐지만 2022년 연봉 3845만원 소득자는 각종 공제 후 최대 15% 세율을 적용받아 67만원의 근로소득세를 내야 한다.

정부가 과표와 세율 조정에 손을 놓는 바람에 소득세수 징수액은 2010년 37조4618억원에서 지난해 114조1123억원으로 세 배가량으로 급증했다. 정부가 ‘편법 증세’를 통해 샐러리맨을 ‘봉’으로 만들고 있다는 지적이 나오는 이유다.

미국은 이런 문제를 없애기 위해 물가를 반영해 소득세 과표 구간을 매년 수정한다. 예컨대 24%의 세율을 적용하는 소득 구간은 독신자 기준으로 2018년 8만2500~15만7500달러에서 올해는 8만9076~17만50달러로 8%가량 높아졌다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

이처럼 시대에 뒤떨어진 낡은 세제가 많은 게 현실이다. 윤석열 정부는 부동산을 비롯해 각종 세제를 ‘정상화’하겠다고 했다. 이 기회에 곳곳에 숨어 있는 시대착오적 세제를 손질해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 한국경제신문이 오는 21일 기획재정부의 세제 개편안 발표를 앞두고 이번엔 꼭 바꿔야 할 낡은 세제를 짚어봤다.

3일 기재부와 국세청에 따르면 2020년 기준 근로소득세 과세 대상 1731만 명 중 97%(1680만 명)가 속한 과표 8800만원 이하 구간은 과표와 세율이 2010년 이후 13년째 그대로다. 과표 1200만원 이하는 6%, 1200만원 초과~4600만원 이하 15%, 4600만원 초과~8800만원 이하는 24%의 세율이 적용된다. 8800만원 초과~1억5000만원 이하 구간은 2008년부터 15년간 35%의 세율이 유지되고 있다.

그렇다 보니 실질임금이 오르지 않아도 ‘자동 증세’가 이뤄지는 직장인이 많아지고 있다. 통계청에 따르면 2010년부터 올해 5월까지 물가상승률은 28.2%다. 예컨대 2010년에 연봉 3000만원을 번 근로자와 올해 3845만원(물가 상승률 28.2% 적용)의 연봉을 번 근로자는 실질임금이 같다. 그런데 근로소득세는 완전히 다르다. 2010년 연봉 3000만원 근로자는 각종 공제 후 세율 6%를 적용받아 근로소득세로 24만원만 내면 됐지만 2022년 연봉 3845만원 소득자는 각종 공제 후 최대 15% 세율을 적용받아 67만원의 근로소득세를 내야 한다.

정부가 과표와 세율 조정에 손을 놓는 바람에 소득세수 징수액은 2010년 37조4618억원에서 지난해 114조1123억원으로 세 배가량으로 급증했다. 정부가 ‘편법 증세’를 통해 샐러리맨을 ‘봉’으로 만들고 있다는 지적이 나오는 이유다.

미국은 이런 문제를 없애기 위해 물가를 반영해 소득세 과표 구간을 매년 수정한다. 예컨대 24%의 세율을 적용하는 소득 구간은 독신자 기준으로 2018년 8만2500~15만7500달러에서 올해는 8만9076~17만50달러로 8%가량 높아졌다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)