(1) 몸집 불리기에 눈먼 카카오…내부통제·백업은 뒷전

8년간 매년 회사 13.5개씩 늘어

성장 집착…덩치만 큰 속빈강정

네이버, 2013년 데이터센터 건립

카카오, 창업 15년 지나 계획 발표

디지털 재난대비시스템 '허술'

글로벌 빅테크 최소 3곳 분산

구글, 1년에 2회 비상복구 훈련

"회사는 그렇게 잘만 쪼개더니

서버는 왜 안나눴나" 비판 거세

카카오 안팎에선 이번 데이터센터 화재 피해가 이토록 컸던 것에 대해서도 ‘자업자득’이라는 목소리가 나오고 있다. 투자해야 할 곳에 제대로 투자하지 않고 주먹구구식으로 운영된 ‘구멍’들이 이번에 한꺼번에 드러났다는 얘기다.

2020년에야 데이터센터 ‘계획’

17일 과학기술정보통신부에 따르면 이날 오전까지 카카오의 서비스는 주요 13개 중 4개만 정상화됐다. 카카오페이(결제서비스), 카카오게임즈, 카카오웹툰, 지그재그(쇼핑몰) 등이다. 이들 서비스보다 이용자가 훨씬 많은 카카오톡은 이미지·동영상 전송 기능 등이 속도 저하를 겪고 있다. 카카오맵(지도), 카카오T(택시호출), 멜론(오디오 스트리밍) 등도 일부 기능을 복구하고 있다. 이들 서비스가 늦게나마 회복 중인 것은 자체 조치가 탁월했던 게 아니다. 데이터센터가 95% 수준까지 복구되면서 서버가 재가동된 영향이다.반면 같은 시점 네이버는 데이터센터 화재로 영향을 받은 주요 서비스 4개(포털, 쇼핑, 시리즈온, 파파고) 중 포털 검색을 제외한 3개 서비스가 완전 복구됐다. 네이버는 2013년 강원 춘천에 제1데이터센터를 세웠고, 세종시에 제2데이터센터를 짓고 있다. 1조원을 들여 데이터센터를 구축한 보람을 이번에 느끼는 중이다. 반면 카카오는 2020년에야 4000억원 규모의 자체 데이터센터 건립 계획을 발표했다.

특히 카카오의 재해 복구(DR) 계획은 이번 화재를 계기로 ‘무용지물’이었음이 드러났다. 아마존, 구글 등 빅테크의 최소 3개 이상 데이터센터가 왕복 대기 시간이 2ms(밀리세컨드, 1000분의 1초) 미만인 초고속 네트워크를 통해 연결돼 데이터를 실시간으로 주고받으며 백업하는 ‘가용영역(AZ)’을 가동하고 있는 것과 대조적이다. 아마존은 서울에 가용영역 4개를 갖추고 서로 연동해 놨다. 이 데이터센터들은 각각 서로 다른 장소에서 물리적으로 분리돼 있고 전력 공급망 등도 따로 사용한다. 구글과 마이크로소프트 등은 서버 전체가 마비되는 상황을 가정한 훈련을 연 1~2회 반복한다.

“지나친 자율권이 역효과 불러”

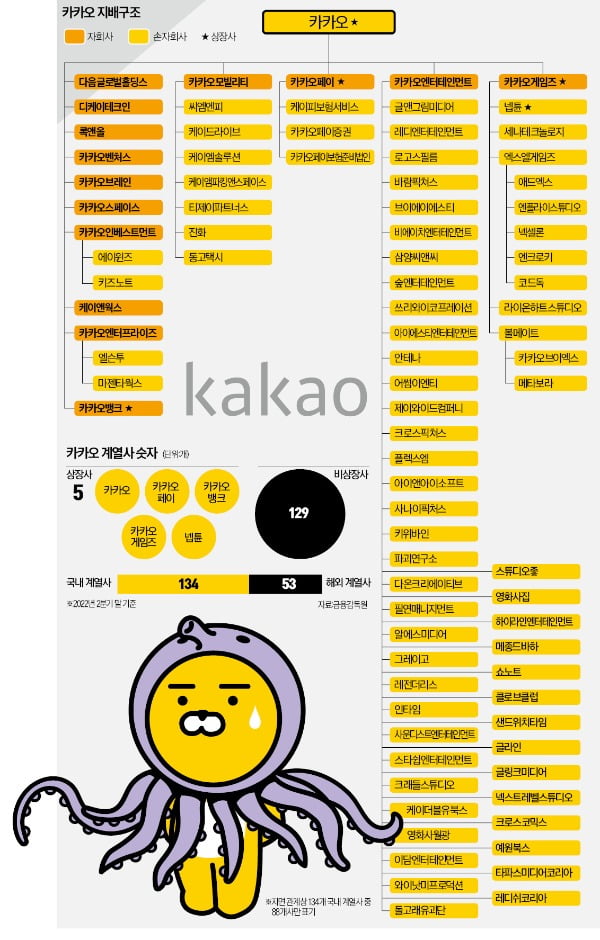

업계에서는 김범수 카카오 이사회 의장이 계열사에 지나치게 ‘자율권’을 부여하고 장기적인 관점의 투자에 소홀했던 것이 이번 사태의 근본 원인이라는 분석이 많다. 지난 6월 말 기준 카카오의 계열사 수는 187개(국내 134개)다. 2013년엔 국내 계열사 수가 16개에 불과했으나 이후 해마다 평균 13.5개 늘었다.그러나 돈만 내면 결정할 수 있는 인수 과정과 달리 인수 후 통합(PMI)에는 소홀하다는 평가가 많다. 카카오 계열사에 최근 합류한 한 임원은 “각 계열사가 스스로 인수합병(M&A) 여부를 손쉽게 결정하는 것을 보고 다소 놀랐다”며 “좋게 보면 자율성이 큰 것이고, 달리 보면 내부통제와 통합 관리가 잘 안된다는 뜻”이라고 말했다.

계열사들의 ‘자율 경영’을 중시하던 카카오는 2017년에야 ‘카카오 공동체 컨센서스센터’를 만들어 컨트롤타워로 삼았지만, 김 의장이 반대 의견을 내도 계열사들이 ‘참고’만 했다는 후문이다.

카카오 지배구조를 잘 알고 있는 한 투자업계 관계자는 “그동안 김 의장이 스톡옵션 등을 너무 많이 발행해 운신의 폭이 좁아진 측면이 있다”고 지적했다. 투자은행 관계자는 “창업 공신들이 적절한 시점에 물러났어야 하는데 아직 계열사 곳곳에서 회사 경영을 결정하는 바람에 덩치에 걸맞은 경영 전략을 갖추지 못하고 있다”고 말했다.

이상은/선한결/실리콘밸리=서기열/이승우 기자 leeswoo@hankyung.com