"이직 시켜달라" 시비 걸더니…영상 찍어 협박하는 외국인 근로자

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

기로에 선 외국인 고용정책

(1) 구멍 난 고용허가제

불량품 섞는 등 태업도 일삼아

브로커 300만원 뒷돈 주고 이직

제대로 된 처벌 규정도 없어

(1) 구멍 난 고용허가제

불량품 섞는 등 태업도 일삼아

브로커 300만원 뒷돈 주고 이직

제대로 된 처벌 규정도 없어

하지만 좀 더 편하고, 급여 및 복지가 좋은 근무지로 옮기기 위해 막무가내로 이직을 요구하는 사례가 속출하고 있다. 소셜미디어를 통한 정보 교환과 브로커들의 부추김이 맞물린 결과다. 과거 산업연수생제도에 이어 이를 대체해 2004년 도입돼 20년간 운영 중인 고용허가제마저 사실상 무력화되고 있다는 지적이 나오는 배경이다.

‘관리 시스템 부재’ 파고든 브로커

경기 화성에서 플라스틱 용품을 제조하는 동진테크는 이직을 요구하던 캄보디아 근로자의 태업으로 올해 초 크게 손해를 봤다. 중국 거래처에 불량품을 섞어 보낸 탓에 다시 납품해야 했기 때문이다. 이동수 동진테크 대표는 “일손이 부족해 어떻게든 데리고 있으려 했지만 내보낼 수밖에 없었다”며 “기업들은 사업장 변경을 막을 수단이 없다”고 하소연했다.

외국인 근로자의 사업장 변경을 막을 수 없는 건 현행 고용허가제에서 입국 후 외국인 근로자를 관리하는 시스템이 전혀 없기 때문이다. 기업들은 외국인 근로자들이 계약을 해지해 달라며 갖가지 태업을 일삼아도 하소연할 곳이 없다고 입을 모은다. 서울 문래동의 한 중소기업 대표는 “무단결근한 외국인 근로자를 불법체류자로 신고하려고 고용노동부의 관할지청에 전화했더니 오히려 ‘외국인 근로자가 다른 일자리를 구하는 데 애로를 겪을 수 있으니 며칠 더 기다려달라’는 황당한 답변을 들었다”고 지적했다.

“최저임금 높은 한국을 가장 선호”

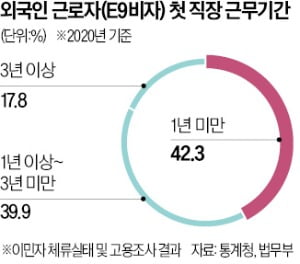

한국에서 통역사로 활동하는 스리랑카 출신 B씨는 “외국인 근로자들이 한국을 가장 선호하는 이유 중 하나가 규제가 느슨하다는 점”이라며 “최근 최저임금이 더 오른다는 소식까지 전해지면서 힘들게 야근할 필요가 없어졌다며 환호하고 있다”고 전했다.올해 4월 기준 E9 비자를 소지한 외국인 근로자는 27만8363명에 이른다. 일손이 부족한 제조업 등의 요구로 E9 비자 쿼터는 더 늘어날 전망이어서 제도 정비가 시급한 상황이다. 이태희 대구한의대 진로취업처 특임교수(전 대구고용노동청장)는 “외국인 근로자들이 내국인처럼 자유로운 직업 선택이 가능한 ‘노동허가제’가 아닌, 기업의 인력 수요를 고려해 일정 기간 이직이 제한되는 ‘고용허가제’의 취지를 살리는 보완책이 필요하다”고 지적했다.

근로계약을 위반하고 무리한 이직에 나설 땐 강제 출국이 필요하다는 목소리도 높아지고 있다. 중기중앙회가 최근 중소기업 500곳을 대상으로 한 설문조사에 따르면 사업주의 잘못이 없음에도 외국인 근로자가 사업장 변경을 요구하며 태업 등 부당행위를 할 때 강제 출국(38.2%)이나 재입국 시 감점 부여(26.8%) 등의 조처를 해야 한다는 답변이 많았다.

이정선 중기선임기자/강경주 기자 leeway@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)