IB·VC·스타트업 등으로 떠나

해외주식·유튜브 등 업무 늘고

처우는 예전보다 쪼그라들어

○1등 애널리스트도 떠난다

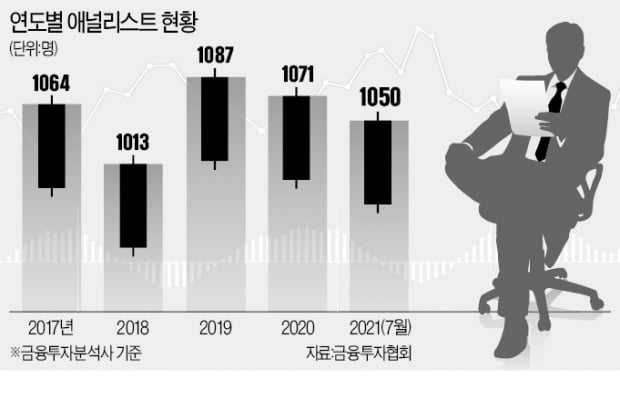

22일 증권업계에 따르면 증권사 리서치센터 중 가장 규모가 크고 이직이 적었던 NH투자증권에서 최근 4명의 애널리스트가 회사를 떠났다. 신한금융투자 리서치센터로 자리를 옮긴 노동길 연구원을 제외하고는 모두 다른 직업을 택했다.팀장급 중에서는 유통 담당으로 플랫폼·소비재팀장을 맡았던 이지영 연구원이 삼성증권 IB부문으로 자리를 옮긴다. 이베이 매각, 마켓컬리 기업공개(IPO) 등 유통업계에서 굵직한 딜이 잇따라 나오는 상황에서 IB부문 내부에도 유통 전문가가 필요했을 것이라는 분석이다. 부동산·리츠 담당으로 대체투자팀장을 지낸 김형근 연구원은 코오롱글로벌 기업설명회(IR) 담당 이사로 자리를 옮겼다.

젊은 연구원의 이직도 줄을 잇고 있다. NH투자증권에서 배터리·디스플레이를 담당했던 고정우 연구원은 국민연금 매니저로 자리를 옮기는 것으로 알려졌다. 앞서 대신증권에서 인터넷·게임을 담당하던 이민아 연구원이 업비트 운영사 두나무로, 한국투자증권에서 제약·바이오를 담당하던 진홍국 연구원이 알토스바이오로직스 최고재무책임자(CFO)로 자리를 옮겨 화제가 됐다.

특히 대형사일수록 외부에서 스카우트 제의를 받는 경우가 많다. 안정적인 근무환경을 제공하는 연기금이나 새로운 도전이 가능한 스타트업으로 이직이 이어지는 배경이다.

정통 애널리스트가 핀테크 스타트업으로 이직한 첫 사례도 등장했다. 지난 5월 KB증권에서 매크로를 담당하던 김두언 연구원이 로보어드바이저 스타트업인 두물머리로 이직했다.

○애널리스트 꿈꾸지 않는 RA들

대형사 애널리스트들이 현장을 떠나면서 중소형사 리서치센터에도 불똥이 튀었다. 대형사가 인력 충원을 위해 중소형사 연구원을 스카우트하기 때문이다. 고태봉 하이투자증권 리서치센터장은 “돈을 잘 벌고 보상 체계가 확실한 IB와 VC에서 인재들을 빨아들이면서 업무 강도에 비해 보상은 적은 리서치센터에 사람이 귀해졌다”며 “센터장과 팀장의 주요한 역할이 리크루팅과 카운셀링이 된 것 같다”고 설명했다.애널리스트의 업무를 보조하는 리서치 어시스턴트(RA)조차 애널리스트가 되기보다는 경력을 쌓아 IB나 VC로 가는 것을 선호하는 추세다. 애널리스트는 주 52시간 근로제를 적용받지 않는 재량근로제 대상이다. 매년 재계약해야 하는 만큼 직업 안정성도 떨어진다. 한 RA는 “정규직 부서와 보수 차이가 큰 것도 아닌데 낮에는 국내 주식을, 밤에는 해외 주식까지 섭렵해야 하는 애널리스트라는 직업에 매력을 느끼지 못한다”고 했다.

한 전직 애널리스트는 “커버하는 영역은 무한대로 넓어졌는데 연봉은 과거에 비해 쪼그라들었다”며 “사람마다 다르지만 시니어 애널리스트도 1억5000만원 정도의 연봉을 받는데, 업무는 애널리스트 연봉이 5억~6억원대였던 과거보다 2~3배 늘어난 상황”이라고 말했다.

시장을 전망하고 주가를 예측하는 기능이 약해진 것도 애널리스트의 무력감을 키우는 요인이다. 애널리스트는 기관투자가에 자신의 뷰를 제시하는 역할을 하는데, 공모펀드 시장이 위축되며 애널리스트의 분석이 시장에 미치는 영향력도 작아졌다.

또 다른 전직 애널리스트는 “증권사 리서치센터 애널리스트는 단순히 서포트 조직이 아니라 기업과 증시, 경제에 대해 깊이 있는 지식을 전달하는 싱크탱크 역할을 한다”며 “이런 조직이 무너지고 있는 것은 사회적으로 의미있는 지식 자산이 점차 사라지는 것과 마찬가지”라고 말했다.

고재연 기자 yeon@hankyung.com

![4050 여성 패션앱 퀸잇, 100억원 투자 유치 성공 [마켓인사이트]](https://img.hankyung.com/photo/202107/01.27039536.3.jpg)