[애널리스트 칼럼] '오징어 게임' 열풍, 우승자는 넷플릭스인가 제작사인가

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

박정엽 미래에셋증권 선임연구위원

![[애널리스트 칼럼] '오징어 게임' 열풍, 우승자는 넷플릭스인가 제작사인가](https://img.hankyung.com/photo/202110/01.27771695.1.jpg)

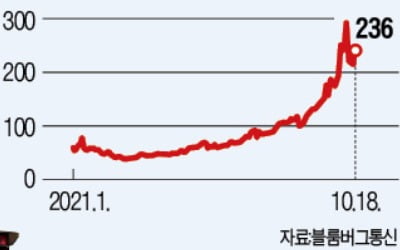

오징어 게임 흥행의 진정한 승자는 누가 뭐래도 넷플릭스다. 동 작품이 최고의 가성비를 내주었기 때문이다. 드라마 시리즈 총 제작비를 방영 회차로 나누어 회당 제작비를 산출해보면 ‘더 크라운’ 1300만 달러, ‘기묘한 이야기’ 1200만 달러, ‘더 위쳐’ 1000만 달러, ‘브리저튼’ 700만 달러 등으로 나타난다. 오징어 게임은? 200만 달러에 불과하다. 이미 예전부터 가성비 효자로 불리운 ‘킹덤’의 회당 제작비 300만 달러보다도 낮다. 그런데 이 정도도 기존 한국 현대극에 비해 넉넉하게 제작비가 책정된 것이다. 제작진은 최대한 돈을 ‘많이’ 쓰는 쪽으로 작업에 임했다고 했을 정도다.

반면 기대와 달리 오징어 게임을 실제로 제작한 한국 드라마 제작사는 아쉽게도 승자가 아니다. 넷플릭스 오리지널 작품은 가격이 사전에 정해진 상태로 공급되며, 흥행의 성패에 따른 결과는 넷플릭스가 온전히 책임지기 때문이다. 오리지널 콘텐츠 납품에 따른 제작사 마진은 통상 10~20% 수준으로, 이를 오징어 게임에 적용하면 프로젝트 이익은 약 20억원 정도로 계산된다. 기존 영세했던 제작사들의 규모에 비하면 결코 작은 금액이 아니지만 그래도 전례 없는 글로벌 인기에 비한다면 조금은 섭섭할 수 있는 수준이다.

향후 제작사가 넷플릭스, 또는 다른 온라인동영상서비스(OTT)들과 함께 승자가 되려면 제작자와 플랫폼이 작품 지적재산권(IP)를 공유하는 형태로 계약 구조가 바뀌어야 한다. 그러나 기대하기가 쉽지 않은 일이다. 넷플릭스, 워너(HBO), 디즈니 등 미국발 OTT 사업자들은 특정 콘텐츠의 흥행에 베팅하기보다 여러 콘텐츠의 IP를 ‘깔아놓는’ 일에 익숙해서 IP를 쉽게 놓지 않는다. 흥행하는 콘텐츠의 성과로 망하는 콘텐츠 손실을 메꾸는 흥행 산업의 생리를 가장 잘 이해하기 때문이다.

별 다른 변화가 없다면 계속해서 넷플릭스, HBO Max, 디즈니+ 등의 글로벌 정상급 서비스들이 한국 드라마를 수급하며 OTT 가치를 높일 것이다. 만일 우리나라의 우수한 제작력을 기반으로 한국 기업이 온전히 수익을 내려면 결국 토종 OTT가 해외로 가야한다. 필요한 것은 해외에 어필하는 콘텐츠 영향력과 독점성이다.

영향력 측면에서는 못할 게 없다. 우리는 이미 빌보드 1위에 BTS, 아카데미에 기생충, 넷플릭스 1위에 오징어 게임(에미상 수상도 가능해 보인다)을 올린 문화 콘텐츠 강국이다. 다만 독점성은 쉽지 않은 문제다. 토종 OTT만이 한국 드라마들을 서비스할 수 있어야 하는데, 제작사 입장에서는 고객(플랫폼)의 국적을 가릴 이유가 없으니 이해 관계가 합치되지 않기 때문이다.

토종 OTT가 글로벌 선두 자리를 위협하기는 어렵지만 일부 지역을 타겟으로 강소 OTT를 만드는 일은 가능하고 장기적으로는 수익성도 기대할 만 하다. 가성비 제품이 명품 이상의 확실한 성과를 기록 중인 골든 타임이기 때문이다. 앞으로 당분간 토종 OTT의 과감한 행보가 나타날 것인지, 글로벌 OTT가 K-콘텐츠 러브콜을 지속하며 가치를 높여갈 것인지에 주안점을 두고 업계를 바라볼 일이다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)