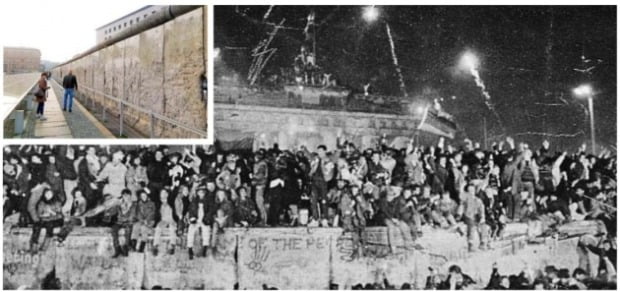

베를린장벽 붕괴 30년

오는 9일은 베를린 장벽이 붕괴한 지 30년 되는 날이다. 베를린 장벽 붕괴 11개월 뒤 독일은 전 세계에 통일을 공식 선언했다. 통일 이후 독일은 유럽연합(EU)의 맹주이자 세계 4위 경제대국으로 발돋움했다. 그러나 내부의 통일은 여전히 진행 중이다. 동서(東西) 간 경제적 격차로 인한 갈등은 아직까지도 해결되지 못했다. 옛 동독 시절에 향수를 느끼는 ‘오스탈기(ostalgie)’에 젖은 일부 동독 지역에선 극우정당이 급속히 세력을 키우고 있다.

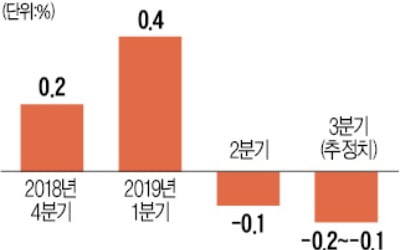

독일의 지난해 명목 국내총생산(GDP)은 3조9968억달러로, 영국(2조8252억달러)과 프랑스(2조7775억달러)를 여유있게 제치고 세계 4위를 차지했다. 지난 2분기 마이너스 성장을 기록하기 전까지 2008년 글로벌 금융위기 이후 매분기 평균 0.5%의 견고한 성장을 유지해왔다. 지난 8월 기준 독일의 전체 실업률은 3.1%로 사실상 ‘완전 고용’ 상태다. 그러나 옛 동·서독 지역 수치를 들여다보면 상황이 달라진다. 옛 동독 5개 주(신연방주) 및 옛 동베를린 지역의 실업률은 6.0%로, 전체 실업률(3.1%)의 두 배에 육박한다. 동베를린을 제외하면 실업률은 7%까지 치솟는다.

독일 정부가 9월 발표한 연례보고서에 따르면 옛 동독 지역의 경제력은 지난해 기준으로 서독의 75%에 불과하다. 1990년 통일 당시 서독의 43%였던 동독 지역의 경제력은 상당히 개선됐지만 격차는 여전하다. 지난해 옛 동독 지역 근로자의 평균 임금은 서독의 84%에 그쳤다.

동·서독 간 경제 격차는 독일 기업의 본사 위치에서도 드러난다. 독일 싱크탱크인 할레경제연구소에 따르면 올 3월 매출 기준 독일 500대 기업 중 전체의 93%인 464개 기업이 서독에 본사를 두고 있다. 독일 프랑크푸르트증시의 닥스(DAX)지수에 포함된 상위 30개 기업 중 동독 지역에 본사를 둔 기업은 한 곳도 없었다.

통일 당시 시행한 동·서독 화폐의 1 대 1 통합에 따라 동독 화폐가치가 절상되면서 이 지역 기업은 경쟁력을 급속히 상실했다. 수많은 동독 기업이 도산했고 실업자가 양산됐다. 동독 지역이 경제 동력을 상실하면서 젊은 층을 중심으로 인구 유출이 시작됐다.

통일엔 엄청난 비용이 들었다. 독일 정부에 따르면 통일 이후 지난해까지 투입한 총 비용은 2조유로(약 2602조원)에 육박한다. 연간 평균 지출 규모는 독일 국내총생산(GDP)의 4% 수준이다. 통일 당시 예상했던 GDP의 1.5% 수준을 훨씬 웃돈다. 게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리는 “통일 당시 서독이 막대한 통일비용을 감내할 수 있는 경제력을 갖췄기 때문에 버틸 수 있었다”고 말했다.

독일 정부는 통일비용을 조달하기 위해 1991년부터 서독 기업과 주민들에게 연대세(통일세)를 부과했다. 일정 수준 이상의 연 소득세나 법인세에 7.5%를 추가로 부과하는 방식으로 도입했다. 옛 동독 지역의 인프라와 주민 생활을 개선하기 위해서였다. 통일세는 1993년 한시적으로 폐지된 뒤 1995년부터 5.5%의 세율로 부활했다. 지난해 기준 독일의 통일세 규모는 189억유로(약 24조5800억원)다.

독일 정부는 동·서독 간 경제 격차를 줄인 대표적 원동력으로 통일세를 꼽고 있다. 하지만 통일세를 놓고 옛 서독 주민 사이에서 불만이 커졌다. 자신들이 낸 세금이 동독인들을 먹여 살리는 데 쓰인다고 여기기 때문이다. 통일세가 대부분 옛 동독 인프라 조성에 쓰이면서 서독 지역이 역차별받고 있다는 불신도 적지 않다. 독일 정부가 2021년 통일세를 폐지하겠다고 발표한 것도 이 같은 여론과 무관치 않다는 분석이 나온다.

동독에서 활개 치는 극우정당

독일 정부는 옛 동·서독 간 경제적 격차도 심각하지만 동독인들의 소외감이 더 큰 문제를 일으킬 수 있다고 우려하고 있다. 독일 정부는 지난 9월 “동독 지역 시민들은 자신들이 서독에 뒤처지고 있으며 따라가기도 힘들다는 생각을 갖고 있다”고 공식 발표했다.

통일 이후 독일에서 등장한 ‘베시(wessi)’와 ‘오시(ossi)’라는 신조어가 지금까지 사라지지 않고 있다. 독일어로 서쪽과 동쪽을 뜻하는 베스트(west)와 오스트(ost)에서 유래한 이들 용어는 모두 비하적인 표현이다. ‘거들먹거리는 서독놈’을 의미하는 베시는 동독인들이 서독인을 빗대 부르는 말이다. 반면 서독인들은 동독인을 ‘게으르고 멍청한 동독놈’이라는 뜻의 오시로 부른다.

9월 정부 설문조사에 따르면 동독 지역 시민 중 57%는 ‘2등 시민’으로 느낀다고 답했다. 동독 시민 중 38%는 통일이 성공적이지 못했다고 응답했다. 40세 이하에서는 20%가 이같이 답했다.

소외감에 시달리는 동독 지역에선 극우정당이 활개 치고 있다. 젊은 인력이 대거 서독 지역으로 떠나면서 빈 자리를 채운 이민자들에 대한 반감이 크다. 그나마도 부족한 일자리를 이민자들이 빼앗고 있다는 것이 이들의 주장이다. 최근 치러진 옛 동독 지역 튀링겐주 지방선거에선 반(反)이민을 외치는 극우정당인 ‘독일을 위한 대안’(AfD)이 집권여당 기독민주당을 제치고 2위를 차지했다. AfD는 지난달 초 실시된 옛 동독 지역인 작센주와 브란덴부르크주 선거에서도 각각 2위에 올랐다.

독일 주간 슈피겔은 “옛 동독인들이 경제 격차 등에 따른 소외감으로 과거 동독 시절에 대한 오스탈기에 젖어 있다”고 분석했다. AfD는 ‘동독이 부활한다’ 등의 선거 구호를 내세워 옛 동독인들의 이 같은 정서를 공략하고 있다.

베를린=강경민 특파원 kkm1026@hankyung.com