한국 교육열 넘치지만…OECD 중 '가성비'는 꼴찌

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

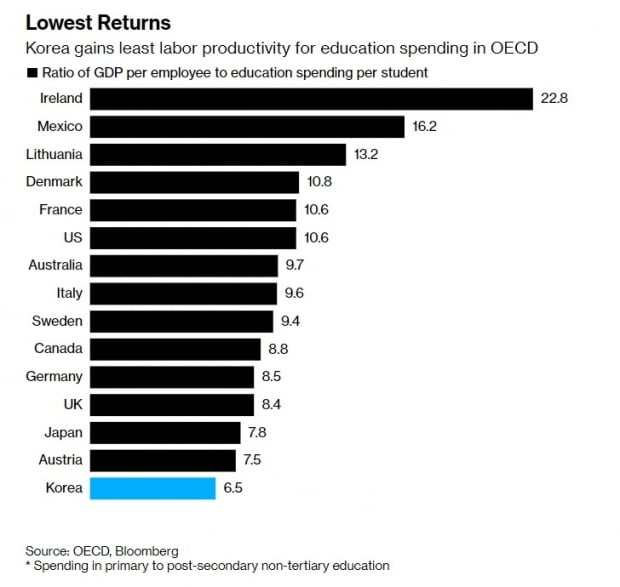

OECD 회원국 중 교육비 대비

근로자 인당 GDP 비율 가장 저조

근로자 인당 GDP 비율 가장 저조

14일 블룸버그는 OECD 회원국별로 인당 교육비 대비 근로자 1인당 국내총생산(GDP)의 비율을 산정한 결과 한국이 6.5배로 가장 저조했다고 보도했다. 이 비율이 낮을수록 교육비 지출액에 비해 근로자의 생산성이 약하다는 뜻이다. 일본은 7.8배였고 독일은 8.5배, 미국은 10.6배였다. 1위인 아일랜드는 22.8배였다. 블룸버그는 “10대 기준 한국은 아일랜드보다 40% 많은 교육비를 쓰지만, 근로자 인당 GDP는 아일랜드보다 60% 적다”고 분석했다.

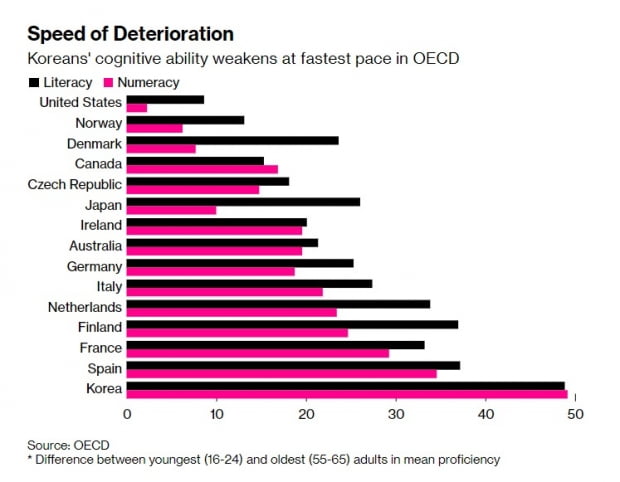

블룸버그는 “한국의 교육열은 경제적 성취의 핵심 동력이었지만 이제는 노동시장의 요구를 충족시키지 못하고 젊은이들의 정신건강에도 해를 끼친다는 비난의 대상이 됐다”며 “한국의 교육을 들여다보면 명문대 진학을 향한 집착, 경쟁력 유지에 필요한 지속적인 학습 부족, 10대가 극단적 선택을 하는 원인 중 하나인 사교육 등 문제가 발견된다”고 보도했다.

이고운 기자 ccat@hankyung.com