'인플레 아웃라이어'된 英…美와 물가 격차 46년만에 최대

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

6월 물가 상승률 8.2% 전망

美 3.0%와 5.2%포인트 격차

美 3.0%와 5.2%포인트 격차

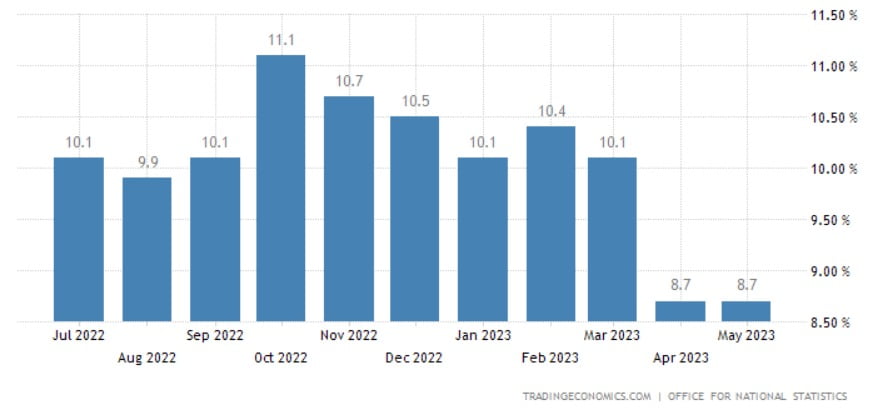

로이터통신이 경제학자들을 대상으로 조사한 바에 따르면 오는 19일 발표될 예정인 영국의 6월 인플레이션 수치는 지난 14일 기준 평균 8.2%(전년 동월 대비)로 예측되고 있다. 10%대 초반을 기록했던 올해 1~3월, 8.7%에서 머물렀던 4~5월에 비해 낮아진 수준이다.

그러나 영국 중앙은행인 영란은행의 물가 목표치(2%)와 비교하면 4배 이상으로 높다. 2년 3개월 만의 최저치인 3.0%까지 떨어진 미국 소비자물가지수(CPI)와의 격차는 5.2%포인트다. FT에 따르면 이는 영국이 스태그네이션(장기 경기 침체)과 정치 혼란에 휩싸여 있었던 1977년 11월 이후 가장 크다.

역사적으로 미국과 영국의 인플레이션 수치는 동행하는 흐름을 보여 왔다. 그러나 최근 1년 새 괴리율이 높아졌다. 미국의 물가 상승률이 지난해 6월 정점을 찍은 뒤 가을께부터 하락하기 시작한 반면, 영국 물가는 오름세가 꺾이지 않았던 것이다.

영국의 경우 우크라이나 전쟁 여파로 인한 에너지 가격 급등의 충격을 다른 유럽 국가들 대비 크게 받았다는 분석이 지배적이다. CNN에 따르면 지난해 에너지 도매가격이 치솟자 중개인 역할을 해 오던 31개 소규모 에너지 회사들이 파산했고, 이에 따라 영국 내 에너지 유통 구조가 붕괴했다. 또 천연가스에 대한 의존도가 40%로 과도한 상황에서 생산‧수입량이 한꺼번에 줄면서 가격을 떠받치는 요인으로 작용했다.

이밖에 노동력 부족, 식품‧서비스 가격 상승 등이 합쳐지면서 영국 물가를 지속해서 끌어올렸다. 특히 식품 부문에서 영국은 수입 의존도가 높은 데다, 지난해 가뭄으로 작황이 악화하자 공급 마저 급격하게 줄어들었다.

경제 분석기관 캐피털이코노믹스의 사이먼 머캐덤 이코노미스트는 “영국의 ‘에너지 쇼크’와 노동력 부족 현상은 미국보다 상황이 더 나쁘다”면서 “상품 가격은 미국보다 영국에서 늦게 오르기 시작했고, 떨어지는 속도도 한참 느리다”고 말했다.

이와 더불어 통화 당국의 대응도 미진했다는 지적이 나온다. 영란은행이 긴축 사이클에 돌입한 건 2021년 가을로, 지난해 3월부터 금리를 높이기 시작한 미 중앙은행(Fed)보다 빨랐다. 그러나 Fed는 긴축 돌입 후 1년도 채 지나지 않아 기준금리를 5%포인트가량 급격하게 올리며 영란은행보다 기민하게 대응했다는 평가다.

장서우 기자 suwu@hankyung.com