[안정락의 실리콘밸리 통신] 구글 자율주행 택시가 2018년 한국에 주는 교훈

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

14년 전 사막 경주대회서 시작한 자율주행차 개발 경쟁

자율주행차 넘어 ‘플라잉카’ 개발도 가속화

한국은 거미줄 규제로 인재들 해외로 떠나

"카풀 서비스도 안되는데 무슨 자율주행차냐"

자율주행차 넘어 ‘플라잉카’ 개발도 가속화

한국은 거미줄 규제로 인재들 해외로 떠나

"카풀 서비스도 안되는데 무슨 자율주행차냐"

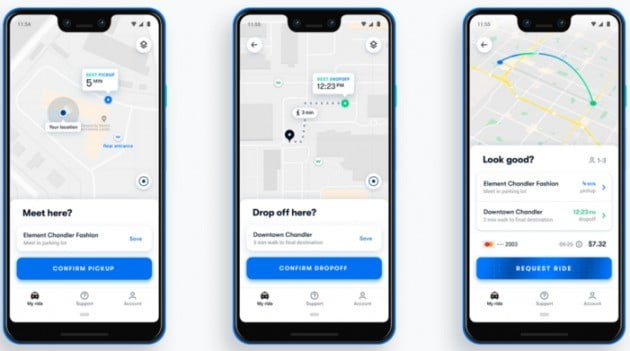

‘웨이모 원’이란 이름이 붙은 이 서비스는 차량공유 앱(응용프로그램) 우버처럼 스마트폰으로 호출해 이용할 수 있다. 차량은 운전자 개입 없이 스스로 주행한다. 오작동에 대비해 엔지니어가 운전석에 앉아 있지만 핸들 조작은 전혀 하지 않는다.

사람 없이 혼자 달리는 무인차는 이미 현실이 되고 있다. 구글 웨이모뿐만 아니라 우버 등도 미국 피츠버그, 피닉스 등지에서 시범 서비스를 하고 있다.

자율주행차 개발의 역사는 14년 전 미국 모하비 사막에서 열린 한 경주대회로 거슬러 올라간다. 미국 국방부 산하 방위고등연구계획국(DARPA)은 군사용 자율주행 기술을 개발하기 위해 초기 단계의 자율주행차 경주대회 ‘그랜드 챌린지’를 열었다.

당시 예선을 통과한 차량 15대 가운데 2대는 시작 전에 기권했다. 1대는 시작과 동시에 전복됐고, 3시간 넘게 달린 차는 4대뿐이었다. 가장 멀리 간 차가 고작 11.9㎞를 달렸을 뿐이다.

스런 교수는 이후 래리 페이지 구글 창업자의 눈에 띄어 2007년 구글에 영입된다. 구글 자율주행차 프로젝트의 탄생을 알리는 시점이다.

스런 교수는 이제 자율주행차를 넘어 ‘플라잉카’(하늘을 나는 자동차)로 교통 혁명을 일으키려 하고 있다. 그는 개발 중인 플라잉카 ‘키티호크’의 개념과 제작 과정 등을 자신이 창업한 온라인 교육 업체 유다시티에 공개하기도 했다. 스런 창업자는 “지금은 자율주행차가 매우 뜨거운 이슈지만 몇 년 전만 해도 큰 관심이 없었다”며 “앞으로 3년 뒤엔 플라잉카가 뜨거운 관심을 받을 것”이라고 말한다.

모빌리티 산업 시장 가운데 ‘서비스’가 차지하는 비중은 2015년 0.86%에서 2030년 22.4%로 대폭 커질 전망이다. 반면 자동차 제조·판매 비중은 같은 기간 78.6%에서 59.7%로 낮아질 것으로 예측됐다. 차량 공유, 자율주행 택시 등 모빌리티 서비스 시장이 점점 중요해지고 있다는 뜻이다.

한국은 이미 자율주행차 경쟁에서 5년 가까이 뒤처졌다는 지적이 나오고 있다. 자율주행차 개발을 어렵게 만드는 ‘거미줄 규제’ 탓에 인재들이 한국을 떠나고 있다는 우려의 목소리도 나온다. 대통령 직속 4차산업혁명위원회를 이끌고 있는 장병규 위원장은 지난달 구글 웨이모를 예로 들며 “우리가 뛰고는 있지만 선진국과 글로벌 기업들은 날고 있다”며 “위기감을 느낀다”고 했다.

실리콘밸리에서 자율주행차를 개발하고 있는 스타트업 대표는 “한국 정부, 기업 등이 관련 산업을 육성한다고 말하지만 실제 사업을 해보면 꽉 막힌 규제에 어려움이 적지 않다”며 “카풀 서비스도 규제와 기득권에 부딪혀 좌절되고 있지 않느냐”고 반문했다.

실리콘밸리=안정락 특파원 jran@hankyung.com