'타다' 영업규제에 뿔난 공유車 이용자들 "헌법 소원도 검토"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정부, 말로는 혁신성장 외치며

이익단체 목소리에 휘둘려

국민 요구에 반하는 정책만 양산

이익단체 목소리에 휘둘려

국민 요구에 반하는 정책만 양산

그러나 소비자인 국민은 개편방안을 마련하는 과정에서 ‘패싱’됐다. 국토부가 지난달 중순부터 스타트업(신생 벤처기업)을 비롯한 모빌리티업계, 택시업계 등 이해관계자를 만나왔지만 소비자단체 등의 의견은 수렴하지 않았다.

국토부 관계자는 “어느 정도 논의의 폭이 좁혀지기 전까지는 택시제도 개편방안 공청회를 열긴 어렵다고 봤다”며 “향후 실무기구에 소비자단체, 전문가 등을 포함시켜 다양한 주체의 의견을 수렴할 계획”이라고 밝혔다. 하지만 소비자와 혁신기업들은 정부가 이미 택시업계의 손을 들어줬는데 어떤 의견을 듣겠다는 것인지 모르겠다고 지적했다.

정부의 ‘국민 패싱’은 이번만이 아니다. 지난 3월 택시·카풀 사회적 대타협기구가 평일 오전 7~9시와 오후 6~8시로 카풀 영업을 제한적으로 허용하는 합의안을 도출하는 과정에서도 소비자단체의 참여나 공청회는 없었다.

당시 이재웅 쏘카 대표는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “카카오모빌리티와 택시업계의 합의라면 이해가 되지만 이것이 어떻게 사회적 대타협이 되는지 모르겠다”고 꼬집었다. 쏘카는 ‘타다’ 브랜드로 승차공유 서비스를 하는 VCNC를 자회사로 두고 있다.

국회 본회의 통과를 목전에 둔 카풀 합의안은 소비자 반발에 직면할 가능성이 크다. 김길래 승차공유이용자모임 대표는 “사회적 대타협기구에 이용자 목소리를 반영해야 한다는 의견이 분명히 있었으나 정부는 ‘우리가 국민을 대변하니 이용자 대표는 필요 없을 것 같다’고 했다”며 “하지만 합의 내용은 절대 국민을 대변한 결과라고 볼 수 없다”고 말했다.

그는 이어 “자율 출퇴근, 유연근무제 시대에 출퇴근 시간을 정해놓고 카풀 서비스를 이용하라는 것은 시대를 역행한다고밖에 볼 수 없다”며 “법안이 통과되면 이용자들의 기본권이 침해된 부분이 있는지 헌법소원도 검토해볼 것”이라고 덧붙였다.

한 업계 관계자는 “국민 대의기구인 국회는 전체 국민의 이익을 대변해야 하나 이익단체의 목소리에 휘둘리고 있는 게 현실”이라며 “소비자와의 충분한 소통과정이 없어 소비자 요구에 반하는 정책이 계속 쏟아지고 있다”고 비판했다. 사회적 대타협기구를 이끈 전현희 더불어민주당 의원은 공청회를 열지 않은 이유를 묻자 명확한 사유를 제시하지 않았다.

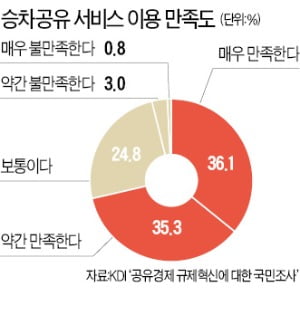

새 모빌리티업계의 서비스를 이용해본 소비자들의 의견은 서비스 만족도로도 잘 표출되고 있다. 한국개발연구원(KDI)의 ‘공유경제 규제혁신에 대한 국민조사’에 따르면 승차공유 서비스의 만족도는 71.4%로 나타났다.

정부가 택시제도 개편방안을 통해 렌터카 활용을 허용하지 않기로 하면서 위기에 처한 타다 서비스 역시 소비자 만족도는 높다. 쏘카에 따르면 타다의 7월 현재 재탑승률은 90%에 이른다. 택시요금보다 10~20% 높은 요금에도 불구하고 ‘승차 거부’ 없는 친절한 서비스에 만족한 소비자들이 계속 이용하고 있는 것이다.

차두원 과학기술기획평가원(KISTEP) 정책위원은 “해외에서는 컨슈머워치독 같은 소비자단체가 정부와 기업에 적극적인 목소리를 내고, 정부와 기업이 여기에 귀를 기울인다”고 했다. 이어 “한국의 모빌리티 서비스 이용자도 소비자단체를 결성해 목소리를 내고, 정부는 이런 단체들의 의견을 반영할 수 있는 채널을 열어둬야 한다”고 덧붙였다.

카풀 서비스 스타트업인 풀러스의 서영우 대표는 “승차공유 서비스의 가장 큰 수혜자는 출퇴근시간, 심야시간에 택시를 잡지 못해 고통받는 국민”이라며 “기득권의 눈치를 보지 않는 규제 혁신이 필요하다”고 지적했다.

김남영 기자 nykim@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)