韓 클라우드 서버업체 '진퇴양난'…기술 뒤처지고, 정부지원도 부족

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

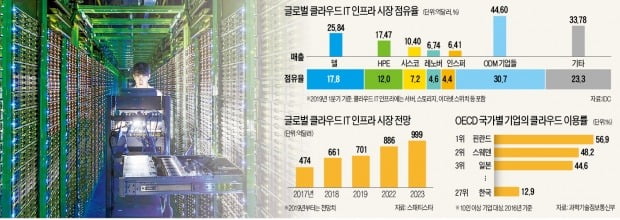

글로벌 시장 940억弗 되는데…

클라우드 인프라 선두는 델·HP

대만기업도 서버시장 점유율 39%

토종업체 국내 점유율 5%도 안돼

클라우드 인프라 선두는 델·HP

대만기업도 서버시장 점유율 39%

토종업체 국내 점유율 5%도 안돼

서버 시장 꽉 잡은 미국·대만

클라우드산업이 커지고 있지만 서버를 만드는 국내 하드웨어 업체 입지는 점점 더 좁아지고 있다. 글로벌 경쟁사에 비해 경쟁력이 떨어지기 때문이다. 정부의 클라우드 육성 정책에도 서버를 비롯한 하드웨어 지원 방안은 쏙 빠져 있다.

아마존웹서비스(AWS)나 마이크로소프트(MS)와 같은 클라우드 업체들은 데이터센터라는 물리적 공간을 만든다. 고객사들의 데이터를 보관하고 처리하는 게 데이터센터 역할이다. 데이터센터엔 서버 역할을 하는 고성능 PC가 적게는 수만 대, 많게는 수십만 대가 들어간다. 서버용 PC는 사양에 따라 천차만별이지만 클라우드 센터용 제품을 기준으로 1000만원이 넘는다.

서버 등 클라우드 인프라 시장의 주축은 미국과 대만 기업들이다. 1, 2위는 미국의 델, 휴렛팩커드(HP)가 차지하고 있다. 대만 기업들은 자체 상표 없이 상품을 제조하는 제조업자개발생산(ODM) 형태로 글로벌 클라우드 기업들에 맞춤형 서버를 제공한다. 카운터포인트 리서치는 대만 ODM 기업들이 클라우드 서버 시장에서 차지하는 비중이 39%에 달한다고 분석했다.

국내 서버 기업들은 글로벌 시장은 물론 국내 시장에서도 고전하고 있다. 한 서버업계 관계자는 “기존 전산실과 크게 다를 바 없는 프라이빗 클라우드 시장까지 감안해도 국내 시장에서 토종 업체가 차지하는 비중은 5%에도 못 미칠 것”이라고 토로했다.

하드웨어 빠진 클라우드 정책

클라우드 인프라 시장의 잠재력은 상당하다. IDC는 클라우드 정보기술(IT) 인프라에 대한 지출이 5년 평균 7.5% 성장해 2023년에는 940억달러(약 114조원)가 될 것으로 추산했다. 한국 시장의 성장 속도는 글로벌 평균을 앞설 것으로 전망된다. 국내 기업들의 클라우드 도입률이 경제협력개발기구(OECD) 최하위권(27위)에 머물고 있어서다. 글로벌 경쟁을 위해 클라우드를 도입하는 국내 기업이 급증하고 있는 만큼 클라우드 인프라 시장도 함께 커질 것이란 논리다.

상황이 이렇지만 정부는 손을 놓고 있다. 과학기술정보통신부가 지난해 발표한 ‘클라우드 컴퓨팅 실행(ACT) 전략’의 핵심은 소프트웨어 육성 정책과 공공 클라우드 확대다. 하드웨어와 관련된 정책은 쏙 빠져 있다. 업무를 전담하는 부서도 소프트웨어진흥과다.

주변국 판단은 다르다. 대만은 2010년부터 ‘클라우드 컴퓨팅산업 발전 방안’을 마련해 하드웨어, 소프트웨어 등을 균형 있게 지원하고 있다. 중국은 산업정보화부(MIIT)에서 클라우드 육성 전략을 세웠다. 핵심은 소프트웨어와 하드웨어의 자체 표준을 만드는 것이었다. 해외 기업의 중국 진출을 어렵게 하는 ‘장벽’을 만드는 게 표준을 만든 목적이다.

“서버 기술 개발 유인 없어”

국내 기업들의 기술 경쟁력이 없는 것도 문제다. 삼성전자가 2008년 서버 사업에서 손을 뗀 이후 기술 수준이 답보하고 있다는 지적이다. 몇몇 중소기업들이 미국이나 중국 등에서 부품과 설계도를 가져와 조립한 후 주문자 상표를 부착해 납품하는 정도다. 서버 기술의 핵심인 메인보드를 설계할 수 있는 기업은 거의 없다. 한 클라우드 업체 관계자는 “초기에는 국내 서버를 일부 사용하다가 지금은 해외 제품만 이용하고 있다”며 “성능이 떨어지는 데다 사후관리가 어렵다”고 설명했다.

정부는 2017년부터 전산실용 서버의 국산화 사업을 벌여왔다. 결과물이 나온 것은 올해 초다. 인텔 중앙처리장치(CPU)를 기반으로 하는 x86 서버 메인보드가 개발됐다. 시장 반응은 뜨뜻미지근하다. 해외 기업이 만든 메인보드의 품질을 따라가려면 시간이 더 필요하다는 게 전문가들 중론이다.

정부는 속도가 2.6㎓ 이하인 서버에 필요한 메인보드를 국내 중소기업들로부터 납품받고 있다. 국내 업체들을 위한 보호장치다. 문제는 이런 제품들 중 상당수가 ‘무늬만 국산’이란 데 있다. HP나 후지쓰제품을 브랜드만 바꿔 납품하는 중소기업이 부지기수다. 업계 관계자는 “중소기업들이 메인보드 연구개발(R&D)에 투자할 유인이 없다”고 토로했다.

홍윤정 기자 yjhong@hankyung.com

![[기고] 클라우드 산업의 골든타임이 왔다](https://img.hankyung.com/photo/201908/AA.20334853.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)