백색으로 품은 세상…이동엽의 '하얀 마술'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

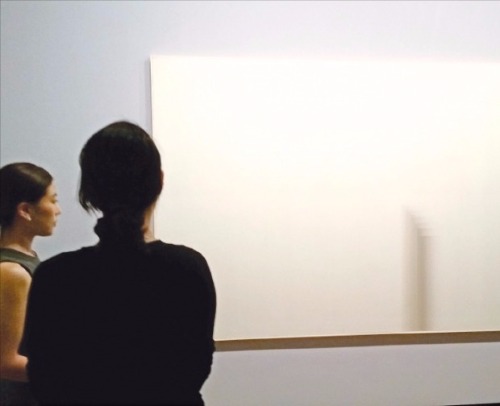

학고재갤러리서 내달 23일까지 개인전

단색화의 대가 이우환이 주로 일본과 유럽 등 외국에서 활동한 해외파라면 이 화백은 박서보 하종현 등과 함께 토종 국내파로 꼽힌다. 이우환이 파리 뉴욕 베니스 등 국제화단을 유랑자처럼 누비며 ‘미술 한류’의 전사처럼 싸울 때, 그는 변방에 앉아 오로지 백색 하나로 단색화의 기량을 보여줬다. 1970년대는 한국 화단이 서구 양식을 두서없이 도입했던 시기로 모더니즘에 대한 연구와 이론이 거의 정립되지 않은 만큼 그의 외로운 분발은 놀랍다.

지난 17일 개막해 다음달 23일까지 서울 소격동 학고재갤러리에서 열리는 ‘이동엽 개인전’은 이런 작가의 정신을 오랜만에 돌아볼 수 있는 자리다. ‘백색을 넘어 무한대(無限大)로’를 주제로 한 이번 전시에는 1980년 이후 제작한 ‘사이’시리즈 15점이 걸렸다. 달항아리 백자와 같은 한국 특유의 여백미를 담아 미술이 고요하고 명상적인 느낌을 준다는 걸 여과 없이 보여주는 작품들이다.

하얀 화면에 검은빛, 혹은 푸른빛의 묽게 희석된 붓자국과 이 붓자국 사이로 미세한 틈새가 드러난 작품들에서는 ‘직관적 공간’을 느낄 수 있다. 이우환 화백이 유난히도 아끼던 후배인 이 화백은 생전에 “나의 흰색은 튜브의 색깔이 아니요, 팔레트의 색깔이며 이 자연색을 통해 동양의 사상, 순환의 세계까지도 엿보라”고 말하곤 했다. 독창적으로 작업했지만 어느 순간 보니 백색의 무한한 세계가 동양의 정신과 맞닿아 있다는 얘기다.

그는 또 백색의 미학을 ‘발명’으로 간주했다. 그림을 통해 자신을 주장하는 게 아니라 붓질로 우리 시대 정체성을 발견한 것이다. 더 나아가 특별하고 정제된 백색으로 동양정신의 무한대를 찾아내려 했다. 그의 백색작업은 이렇듯 자신을 표현하고 동양정신의 세계화에 열망하는 우리 입장과 나를 확인하는 과정이다. 이것이 이 예술가가 현실에서 이루려고 했던 주제다. 그는 백색으로 세상을 그리려 했고, 그 미완성의 과업을 추구하다 죽었다.

홍익대 미대를 졸업하고 본격적으로 화단에 뛰어든 1970년대 그가 물었다. “교회의 종이나 승려의 목탁과 같이 스스로 공명하기 위해 우리는 도대체 무엇을 해야 할까. 색깔의 예술은 어디까지 확장될까. 순백의 세계를 어떻게 표현해야 할까.” 이 진지한 물음에 우리는 무엇이라 답하겠는가. (02)720-1524

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[속보] 한파 속 굽은다리역 인근 상수도관 파열…도로 침수](https://img.hankyung.com/photo/202512/ZA.42784924.3.jpg)

!["어디 갔다왔어?"보다 "뭐하고 왔어?"…여행이 확 달라졌다 [트래블톡]](https://img.hankyung.com/photo/202512/ZN.42775823.3.jpg)