현대인의 영혼 포착한 '찰나의 예술'이 온다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

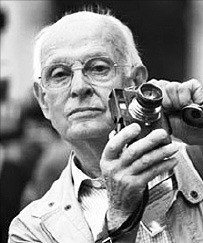

'사진의 전설' 브레송 작품전

27일부터 한미사진미술관서

27일부터 한미사진미술관서

브레송이 1932~1946년 자신의 사진 행적을 직접 정리한 스크랩북에 담긴 걸작들이 대거 한국을 찾는다. 서울 방이동 한미사진미술관이 오는 27일부터 12월3일까지 여는 사진전 ‘앙리 카르티에 브레송의 스크랩북’을 통해서다. 이번 전시에서는 제2차 세계대전 중 독일 포로수용소에서 탈출한 그가 미국 뉴욕에 도착하자마자 스크랩북에 연대순으로 정리한 작품 346점 가운데 250여점을 만날 수 있다.

전시작은 브레송이 가장 활발히 활동한 시기의 대표작들로, 전쟁과 포로생활을 겪은 뒤 고른 사진이라는 점에서 더 주목된다. 암실작업을 하지 않기로 유명한 그가 직접 인화했다는 점도 의미를 더한다. 유명인의 모습을 비롯해 정교하게 설계된 건물, 벽면에 장식처럼 배치된 인물, 빛과 그림자가 기하학적 대비를 이룬 빼어난 구도의 흑백사진들은 오묘한 미감을 전한다.

1934년 멕시코 콰우테모크 거리에서 활동하는 매춘부를 드라마틱하게 찍은 작품도 걸린다. 출입문에 뚫린 구멍으로 얼굴을 내밀며 호객하는 두 여성의 모습을 하나로 묶어내 은밀한 지역의 풍경을 잡아냈다. 파리의 잔 구종 거리, 스페인 알리칸테에 거주한 여성, 독일 포로수용소에서 해방된 사람 등을 찍은 작품들도 브레송의 다양한 감성과 열정을 카메라 렌즈 속에서 필터처럼 걸러낸 게 이채롭다.

김선영 한미사진미술관 큐레이터는 “브레송은 1990년대 접착제 등으로 이미지가 변질될 것을 우려해 스크랩북에 붙어있던 사진을 대부분 떼어내 따로 보존했다”며 “브레송의 작품을 통해 다양한 삶의 기록과 예술적 향취를 느낄 수 있을 것”이라고 말했다. (02)418-1315

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com