(7) 정전제의 시행

신라의 삼국통일은 한국 문명사에서 새로운 시대를 여는 중대 계기였다. 687년 신라는 9주와 5소경을 설치했다. 그 아래에 8세기 중엽까지 117개 군을, 군 아래에는 293개 현을 설치했다. 이로써 읍락과 국의 누층적(累層的) 연맹에서 출발한 신라의 국가체제가 중앙집권의 관료제 형태로 일신했다. 인구와 토지에 대한 집권적 지배체제도 강화됐다. 722년 신라는 백성에게 정전(丁田)을 지급하는 토지제도를 시행했다. 이에 대해 《삼국사기》는 “처음으로 백성에게 정전을 지급했다”고 간략히 전할 뿐, 정전이 무엇인지, 어떻게 지급했는지 등에 관해선 아무런 이야기를 하고 있지 않다. 이하 당시 시행된 토지제도를 정전제(丁田制)라고 부른다.

정호의 하사

204년이 지난 926년은 고려와 후백제가 통일전쟁을 벌이던 어지러운 시기였다. 벽진의 성주 이총언이 고려 태조에게 귀순했다. 태조가 크게 기뻐해 이총언을 벽진의 장군으로 임명한 다음, 벽진의 정호(丁戶)에 더해 이웃 고을의 229개 정호를 추가로 하사했다. 9년 뒤에는 신라 경순왕이 태조에게 귀순했다. 태조가 경순왕을 예우하기를 동경유수관(東京留守官)에 임명하고 1000정(丁)의 토지를 지급했다. 이 두 비슷한 사건에서 언급되는 정호와 정이 722년의 정전제에 그 기원이 있음을 짐작하기는 어렵지 않다. 정호든 정이든 그것은 공통으로 일정 규모의 노동과 토지를 결합한 생산의 기초 단위이자 국가 지배의 기초 단위를 말했다.

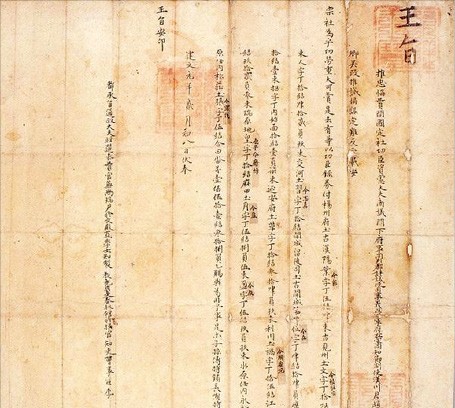

뒤이은 고려시대에도 정호의 실체는 마찬가지였다. 그 점에서 8~9세기 통일신라와 10~14세기 고려는 동질의 역사시대다. 필자는 정호가 사회 구성의 기초를 이룬 8~14세기를 한국 문명사의 제2 시대로 구분한다. 정호는 15세기에 들어 해체되지만 그 유제(遺制)는 이후에도 한참을 뻗쳤다. 1722년 조선왕조가 만든 양안(量案), 곧 토지대장을 보면 5결(1결은 약 2㏊) 단위로 토지를 구획한 다음 ‘OO정(丁)’이라고 이름을 붙였다. 그 역사적 기원은 722년의 정전제였다. 꼭 1000년의 세월이었다. 역사의 흐름은 그렇게 길고 느렸다.

전하는 기록에서 정호의 실체가 명확해진 것은 1107년 윤관 장군의 여진 정벌에 관한 《고려사》 기사에서다. 윤관은 그 지역에 6성을 쌓고 남쪽 지방의 백성을 옮겼다. 백성의 수에 관해 《고려사》는 두 종류의 통계를 전하고 있다. 하나는 6466정호이고 다른 하나는 5만2000호다. 어느 두 사람이 상이한 기준으로 백성의 수를 헤아린 결과다. 호는 소규모 세대로서 가(家)를 말한다. 성질상 정확히 헤아릴 수 없어 5만2000이라는 어림수로 보고됐다. 반면 정호는 한 자리까지 정확히 헤아려진 공식 보고의 통계다. 이로부터 고려의 정호는 평균 8가로 이뤄진 세대복합체였다고 이야기할 수 있다.

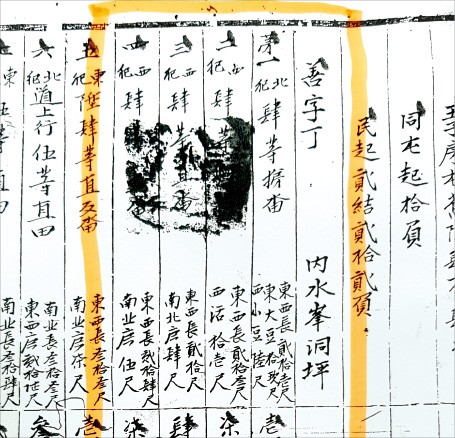

정호가 어느 정도의 토지를 보유했는지에 관해서는 다음과 같은 정보가 있다. 1279년 원(元) 복속기의 일이다. 고려와 원의 교통로에 이리간이란 마을을 조성하고 남쪽 지방의 부유한 농민 200정호를 그곳으로 옮겼다. 당시 정호마다 농우 두 마리와 암소 세 마리, 8결의 토지를 지급했다. 다른 기록들도 정호의 토지를 평균 8결이라고 전하고 있다. 1399년 조선왕조 창건에 공이 큰 조온이란 공신에게 토지를 지급하는 문서가 작성됐다. 그에 의하면 경기도 15개 군현에 분포한 도합 2450개 들판의 규모는 평균 17결과 8결의 쌍봉으로 분포했다(여기서 1결은 약 1㏊). 다시 말해 고려의 정호는 8결의 들판을 공동 점유한 8개 세대의 복합체였다. 17결의 들판은 두 개의 정호로 나뉨이 보통이었다. 7세기 말 신라촌장적에 나타난 공연이란 세대복합체에는 9등급이 있었다. 그것이 8가와 8결의 규모로 표준화하는 농민 존재 형태에서의 발전에 힘입어 722년의 정전제가 시행됐던 것이 아닌가 여겨진다.

이전에 지적한 대로 삼국의 발전과 상호 충돌 과정에서 대왕(大王)의 권력이 성장했다. 그에 따라 전국의 토지와 자원을 국왕 소유로 간주하는 왕토주의(王土主義)라는 정치이념이 성숙했다. 722년의 정전제 시행은 그 정치이념을 전제하고 그에 추동됐다. 종래 왕토주의는 비실체적인 관념이거나 법적 픽션에 불과하다는 주장이 널리 수용됐다. 대부분의 연구자는 토지가 귀족과 관료의 사적 재산임을 보이는 몇 가지 사례에 근거해 그렇게 판단했다. 그들은 그 사적 재산의 실체와 특질이 어떠했는지, 어떻게 조성되고 관리됐는지, 무엇을 수취했는지에 대해 큰 관심을 두지 않았다. 그들은 신라의 토지제도에서 귀족의 수조권(收租權)과 농민의 경작권(耕作權)이 한 토지에서 중층적으로 성립했을 가능성에 주의를 크게 기울이지 않았다. 토지가 귀족의 사적 재산으로 처분된 것은 그런 구조를 전제해서였다. 그 시대는 오늘날과 같이 토지가 상업적이고 비인격적인 재산으로 취급되는 시대가 아니었다.

왕토주의의 실태에 대해서는 다음의 두 사건이 잘 알려져 있다. 798년 원성왕이 죽었다. 신라 왕실은 왕도 주변의 곡사라는 절의 터와 주변의 구릉을 능역으로 수용하면서 그 일대를 소유한 어느 귀족에게 2000석의 벼를 지급했다. 그러면서 “비록 왕토라고 하나 공전이 아니다”고 했다. 920년께 지증대사라는 귀족 출신 고승이 이천에 있는 자신의 농장을 문경 봉암사에 기증했다. 그를 위해 지증은 요로의 지인을 통해 헌강왕의 허락을 구했는데, “비록 나의 토지라고 하나 왕토에 거주하고 있다”는 이유에서였다. 헌강왕은 지증의 청을 들어주면서 이천에 관리를 보내 그의 농장을 측량했다.

귀족은 사전을 세습적 가산으로 향유했다. 그 권리는 왕이라고 해서 쉽게 부정할 수 있는 것이 아니었다. 왕실이 귀족의 토지를 수용하기 위해서는 정당한 대가를 지급해야 했다. 마찬가지로 귀족의 권리도 절대적이지 않았다. 세습적 가산이라고는 하나 그 실체는 국가가 지급하고 관리하는 수조권이었다. 귀족은 자신의 재산을 처분할 수 있지만, 소정의 절차에 따라 왕의 허가를 구하지 않으면 안 됐다. 그것은 그리 흔하거나 쉬운 일이 아니었다.

9세기 나름의 역사적 시공

지증의 사례에서 보는 왕의 재가를 두고 절에다 재산을 함부로 바치는 폐단을 억제할 목적에서 취해진 공적 규제라는 해석이 있다. 토지 재산에 대한 그런 정도의 규제는 어느 시대에나 있는 것이며, 그래서 왕토주의는 법적 픽션에 불과하다는 논리다. 그럴듯하게 들리는 이 같은 해석은 한마디로 몰역사적이다. 긴 역사에서 어느 시대에나 통하는 보편적인 범주는 그 예가 드물다. 9세기는 다른 시대와 혼동될 수 없는 제 나름의 역사적 시공(時空)을 지닌다. 역사가는 전후좌우를 살피며 각 시대 고유의 시공을 잡아내지 않으면 안 된다.

예컨대 9세기 신라 귀족의 농장은 이후 어떻게 됐나. 10~14세기 고려시대에 걸쳐 건재했나. 시대를 초월한 보편적 범주라면 그래야 마땅하다. 그렇지만 그렇지 않았다. 신라 귀족의 농장은 신라와 운명을 같이했다. 고려왕조의 집권체계가 강화됨에 따라 귀족들의 농장은 11세기 말까지 현저하게 약화하거나 소멸했다. 이후 고려왕조의 녹봉제와 녹과전(祿科田)을 거쳐 조선왕조의 과전법(科田法)이라는 전혀 별개의 토지제도가 펼쳐졌다. 그 역사를 밀어붙인 한편의 힘은 왕토주의였다. 한마디로 8~14세기의 토지제도는 국왕의 공전과 귀족·관료의 사전이 밀고 당기는 역사였다. 드디어 15세기에 들어서 개인이 토지를 자유롭게 사고파는 시대가 열렸다. 그 역사에서 8~10세기의 왕토주의는 유년기에 해당했다. 그 미약함을 두고 노년기의 쇠약함을 연상해서는 곤란하다.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >

![문가비 "정우성에 결혼 요구한 적 없다…출산은 두 사람 선택"[전문]](https://img.hankyung.com/photo/202412/BF.38745998.3.jpg)