경국대전 '백성은 나라 땅 경작' 명문화… 조선 국가체제의 기본 원리

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이영훈의 한국경제史 3000년

(18) 15세기의 토지제도와 농업

이성계의 '과전법 개혁'

전국 토지 나라 땅으로 간주

농민 지위는 '국가의 소작농'

실제론 토지 소유자로 인정

유교적 농본주의 국가 지향

세종 때부터 매매 조건부 허가

경국대전, 자유거래·상속 공인

15세기 전반 토지 개간 활발

세종무렵까지 쌀은 사치식품

밭농사가 70%…논은 30%

농법 발달로 고려보다 생산량 2배

지방별로 다양한 크기의 호미

조선 농법에서만 볼 수 있는 특징

(18) 15세기의 토지제도와 농업

이성계의 '과전법 개혁'

전국 토지 나라 땅으로 간주

농민 지위는 '국가의 소작농'

실제론 토지 소유자로 인정

유교적 농본주의 국가 지향

세종 때부터 매매 조건부 허가

경국대전, 자유거래·상속 공인

15세기 전반 토지 개간 활발

세종무렵까지 쌀은 사치식품

밭농사가 70%…논은 30%

농법 발달로 고려보다 생산량 2배

지방별로 다양한 크기의 호미

조선 농법에서만 볼 수 있는 특징

1388년 위화도 회군으로 정권을 잡은 이성계 세력은 1390년 고려 왕실과 귀족의 토지를 몰수해 재분배하는 개혁을 단행했다. 이로써 고려왕조를 지탱한 귀족세력의 경제적 기반이 붕괴했으며, 뒤이어 고려왕조도 멸망했다. 개혁의 대상이 된 귀족·관료의 토지는 13세기 중엽부터 지급된 수조지로 녹과전(祿科田)과 별사전(別賜田)이었다. 연후에 이성계 세력은 과전법(科田法)이라는 새로운 기준에 따라 조선왕조의 지배계층에 수조지를 다시 분배했다. 과전법에서 전국 토지는 신라·고려시대와 마찬가지로 국전(國田), 곧 나라의 땅으로 간주됐다. 국전은 공전과 사전의 두 범주로 구분됐다. 공전은 중앙과 지방의 정부기관이 직접 조세를 수취하는 토지다. 사전은 관료·공신·군인·사원에게 수확량의 10분의 1을 조세로 수취할 권리를 지급한 토지다. 관료 등은 1~18과로 지위가 구분돼 5~150결의 사전을 받았다.

공·사전을 경작한 농민은 전객(佃客)의 지위로 규정됐다. 나라의 땅을 경작하는 소작농이라는 뜻이다. 이전의 고려왕조는 전국의 농민을 전호(佃戶)의 지위로 규정했다. 조선왕조는 전객으로 바꿔 불렀는데 그 뜻은 마찬가지다. 반면에 사전을 받은 관료 등을 가리켜서는 전주(田主)라고 했다. 토지의 법률적 소유자는 어디까지나 국가이거나 그로부터 수조권을 할양받은 지배세력이었다. 그렇다고 전객 농민의 권리가 없었던 것은 아니다. 조선왕조는 전주가 전객 경지를 함부로 빼앗거나 10분의 1 이상의 조세를 수취하는 것을 금했다. 전주가 전객 경지를 빼앗으면 그 정도에 따라 20~80대의 태형에 처해졌다. 농민은 비록 전객으로 규정됐지만 사실상 토지의 소유자나 다를 바 없었다.

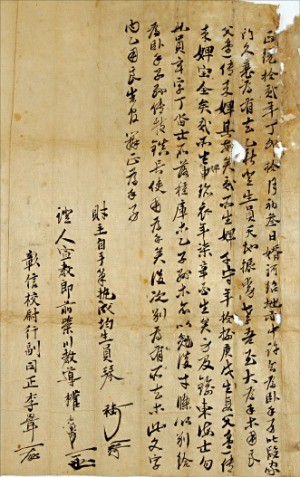

농민을 전객으로 규정한 초창기의 법령은 세종조(1418~1450)에 이르러 폐기됐다. 이윽고 1424년 세종은 ‘부모의 장례를 치르거나 묵은 빚을 갚기 위해서’라는 특별한 사유에 한해 토지를 파는 것을 허락했다. 토지를 매매하기 위해서는 관에 소정의 세를 내고 허가받을 필요가 있었다. 조건부 허가제 방식이었다. 그렇게 허용된 토지 매매는 1460년대 편찬된 《경국대전(經國大典)》에서 보다 자유로운 형식으로 공인됐다. 여러 제약조건이 철폐됐으며, 자유롭게 매매한 다음 100일 이내에 관에 신고해 증명을 받으면 그만이었다. 상속도 비슷한 추이로 공인됐다. 《경국대전》은 부모의 노비와 토지를 나누기 위해서는 형제들이 모여 ‘화회문기(和會文記)’라는 문서를 작성하고 그것을 증인의 서명과 함께 관에 제출해 증명을 받도록 규정했다.

한국사에서 토지가 일반 백성의 사유재산으로서 매매·증여·상속되는 것은 15세기 후반의 일이다. 토지 매매는 이전에도 있었는데, 그 내실을 살피면 관료들이 보유한 수조지 사전의 매매였다. 그것도 왕의 허락을 구하는 어려운 절차를 거쳐서였다. 일반 백성이 경작지를 함부로 사고팔거나 상속할 수는 없었다. 고려왕조는 그것을 금하는 법령을 반포했다. 현재 전해오는 가장 오래된 상속문서는 1447년 경상도 봉화현의 금혜가 사위에게 생원시 합격을 축하하기 위해 논 1석락을 지급하면서 작성한 것이다. 가장 오래된 매매문서는 1487년 경상도 안동부의 우령(禹令)이란 선군(船軍)이 밀린 세를 내기 위해 토지를 판 내용이다. 고문서가 전해 오는 이 같은 실태도 토지가 백성의 사유재산으로 공인되는 것이 15세기의 일임을 입증하고 있다.

전부(佃夫)의 성립

경지와 작목의 구성

1452년 편찬된 《세종실록지리지》는 전국의 지역별 주요 생산물과 그것을 규정한 생태환경에 관한 정보를 담고 있는 최초의 지리서다. 전국 8도의 토지는 총 171만 결에 달했다. 1결은 대략 2헥타르(㏊)다. 고려 말기인 1389년에는 평안도와 함길도를 제외한 6도의 통계인데 총 79만 결이었다. 두 도를 합하면 108만 결로 추산된다. 이후 1405년의 조사에 의하면 전국 8도의 토지는 총 126만 결이었다. 이로부터 14세기 말과 15세기 전반에 걸쳐 토지의 개간이 무척이나 활발했음을 짐작할 수 있다. 조선왕조는 고려말에 성행한 민간의 육로와 해상을 통한 대중(對中) 무역을 일체 봉쇄했다. 그 대신 유교적 기풍의 질박한 농본주의 국가를 지향했다. 15세기 전반의 대규모 개간은 그런 문명사적 전환을 상징했다.

농업의 중심은 여전히 밭농사였다. 총 171만 결 가운데 밭이 123만여 결로 72%, 논이 47만여 결로 28%였다. 지역별 차이가 있어 경기·충청·경상·전라의 남부지방에서 논 비중은 37~46%인 반면, 황해·강원·평안·함길의 북부지방에서는 10%대에 불과했다. 가장 일반적으로 재배된 작목을 순위대로 열거하면 기장, 콩, 벼, 보리, 피였다. 이를 가리켜 오곡이라 했다. 섬유류 작물로서 지배적인 것은 뽕나무와 마였다. 1360년대에 문익점(文益漸)이 중국에서 종자를 반입해 보급한 목면(木棉)의 재배는 전국 334개 군현에서 42개 군현에 불과했다. 15세기까지 의류의 주종은 견포와 마포였으며, 이를 위한 뽕나무와 마의 재배가 전국 대부분 군현에서 성하게 이뤄졌다. 뽕나무 재배가 가장 성한 지역은 황해도였다. 특히 서흥, 봉산, 장련의 3개 군은 누에치기를 생업으로 삼는다고 할 정도였다.

복합적 생태환경

이전에 소개한 대로 7세기 말의 신라촌장적이 전하는 생태환경은 곡작, 목축, 양잠, 임업이 적절히 어울린 초기 농경사회의 그것이었다. 그런 생태환경은 15세기까지도 작지 않은 비중으로 남아 있었다. 《세종실록지리지》는 강원도의 삼척을 비롯한 7개 군현은 어업을 생업으로 삼는다고 했다. 평안도에 대해서는 의주를 비롯한 13개 군현에서 사냥의 이익이 있다고 했다. 이 밖에 여러 군현에 대해 염철(鹽鐵)을 숭상한다든가, 선상(船商)이나 상고(商賈)를 좋아한다고 했다. 전술한 대로 농업에서 벼농사가 차지하는 비중은 아직 부차적이었다. 벼는 지배계층의 사치적 식료로 수취됐으며, 아직 농촌 주민의 주곡으로는 널리 섭취되지 않았다. 인골에 대한 안정동위원소 분석에 의하면, 벼의 생산량이 많아져 농촌의 상위 계층이 벼를 주식으로 섭취함이 분명해지는 것은 16세기 이후의 일이다. 이후 농촌의 생태환경은 인구증가에 따른 식량 증산의 압력이 커짐에 따라 곡작 일변으로 단순화했다. 목면 재배의 보급은 견직업을 후퇴시켰다. 국제시장이 닫혀 있음도 그 같은 생태적 악화를 조장한 요인으로 작용했다.

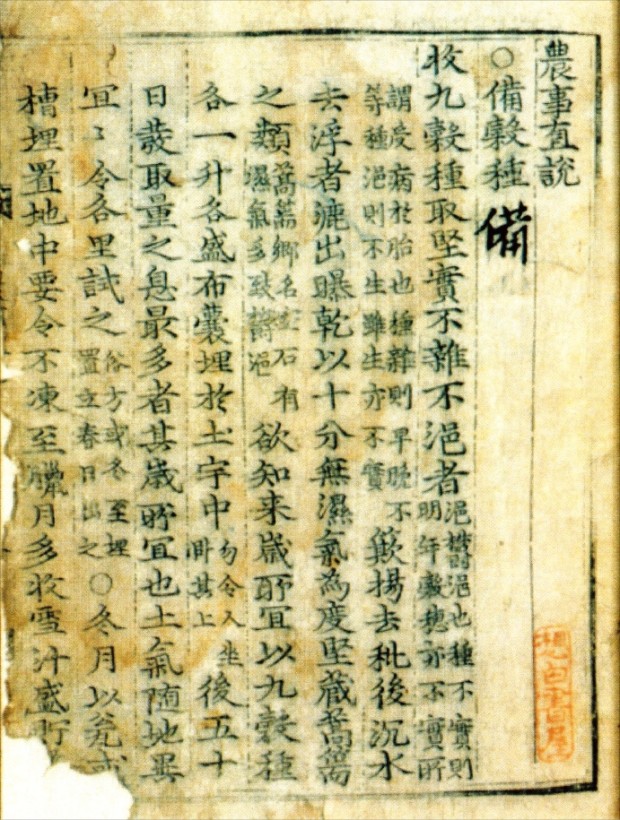

《농사직설》의 간행

과전법이 상정한 논 1결의 생산량은 벼 750두였다. 고려 초기인 10세기보다 2배 이상 높은 수준이었다. 그 사이 휴한농법이 극복되고 연작농법이 정착한 덕분이었다. 토지가 매년 경작되기 위해서는 비료 투여가 필수적이다. 1429년 《농사직설(農事直說)》이 간행됐다. 한국인이 편찬한 최초의 농서였다. 이 농서는 모든 작물에 비료를 투여하는 유비(有肥) 농업을 전제했다. 논에는 해마다 객토를 하거나 가축의 분이나 잡초를 투여했다. 밭에는 사람이나 가축의 분뇨와 아궁이의 재를 섞은 분회(糞灰)가 비료의 주종을 이뤘다. 《농사직설》의 또 하나의 특질은 축력농구와 인력농구의 능숙한 결합이었다. 소가 끄는 축력농구로는 쟁기, 써레, 번지, 밀개 등이 있었고, 인력농구로는 쇠스랑, 곰배, 호미 등이 있었다. 특히 제초구로서 호미가 지방별로 다양한 크기로 보급된 점은 축력농구 중심의 화북농법에서는 찾을 수 없는 조선농법의 특질이었다.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)