(25) 소농경제의 발달

이앙법·집약농법의 도입

잡초 없애는 노동량 절반 감소

장시 확산되며 소득증가로 연결

자립농 늘며 노비 비중 확 줄어

해체 조짐 보이는 노비제

17세기 왕조 정책 '反노비제'로 변화

북벌 위해 양인 농민 필요했기 때문

더 큰 원동력은 하층농가의 성장

한계 있었던 소농 자립

모든 농가 포괄하는 현상 아냐

흉작·왕조의 개별 인신 지배 등

외부 요인에 취약한 구조

1660년대 이후 한 세기 동안 조선의 경제는 양적으로 성장 추세였다. 인구가 증가하고 농지가 개간되고 장시가 확산했다. 그에 자극을 받아 농업생산도 단위 토지에 많은 노동과 비료를 투하하는 다로다비(多勞多肥)의 집약농법으로 진전했다.

17세기 후반부터 논농사에 이앙법(移秧法)이 보급됐다. 이전에는 논에 직접 볍씨를 뿌려 벼를 키우는 직파법(直播法)이 일반적이었다. 묘판에서 벼를 키운 다음 논으로 옮겨 심는 모내기, 곧 이앙법은 적기에 충분한 물을 확보할 수 없는 위험이 컸다. 이런 어려움은 수리시설이 개량되고 모내기를 늦게 해도 좋은 종자가 개발됨으로써 해소됐다. 이앙법은 직파법에 비해 제초 노동을 절반으로 감소시켰다. 이에 노동력이 적은 소규모 가족농, 곧 소농(小農)의 경제적 자립성이 높아졌다. 이앙법으로 절약된 노동은 다른 작물의 제초에 투하돼 농가의 생산구조를 다각화했는데, 이 역시 소농의 자립성을 높였다.

노비제의 해체

인구의 30∼40%까지 차지했던 노비제가 해체의 조짐을 보이는 것은 1660년대다. 그 무렵부터 조선왕조의 노비 정책이 친(親)노비제에서 반(反)노비제로 바뀌었다. 조선왕조는 청에 항복한 치욕을 갚기 위해 북벌(北伐)을 추구했는데, 그를 위해 노비제를 억제하고 양인 농민을 다수 확보할 필요가 있었다. 조선왕조는 양반가 주변에 분포한 입역노비를 대대적으로 조사해 호적에 등록했다. 납공노비로부터의 신공 수취도 흉년을 이유로 자주 금지됐다. 1669년 노와 양녀가 낳은 자식을 양인으로 돌리는 종량법(從良法)이 제정됐다. 이 같은 노비 정책은 당쟁으로 집권세력이 바뀜에 따라 오락가락했다. 종량법도 실시와 철폐를 반복하다가 1740년대에 최종 확정됐다.

노비제의 해체를 이끈 힘은 정책적이기보다 경제적인 것이었다. 집약농법의 발전에 따른 토지 소출 증가는 하층 농가의 자립성을 드높였다. 장시의 확산은 농가가 생계소득을 확보하는 다양한 기회를 제공했다. 무엇보다 큰 요인은 인구 증가였다. 노비가 제공하는 편익의 상당 부분은 장기계약의 머슴이나 단기계약의 일고(日雇)로 대체됐다.

1680년대에 들어 노비 가격이 갑자기 5분의 1 이하로 폭락했다. 이후 노비들은 별로 어렵지 않게 주인에게 몇 년어치 몸값을 한꺼번에 바치고 해방될 수 있었다. 전하는 호적에 의하면 18세기 말까지 납공노비는 거의 자취를 감췄다. 주인집에서 드난살이하는 입역노비만큼은 19세기 말까지 완강하게 존속했다. 19세기 노비 인구 비중이 얼마인지는 정확히 알기 어려운데, 대략 10% 전후로 보인다. 어쨌든 노비 인구 비중이 30∼40%에서 약 10%로 크게 줄어든 것은 노비가 자립적 소농으로 성립한 역사적 성취에 의해서였다. 18세기에 걸쳐 조선은 노예제사회의 기풍을 벗어나 ‘동의와 계약’의 원리가 작용하는 소농사회로 조금씩 전진했다.

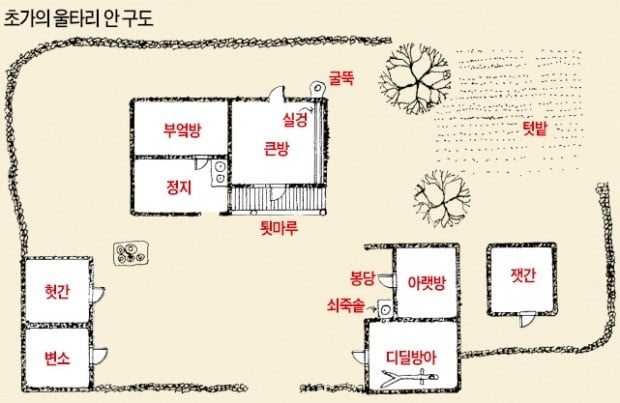

제시된 사진 자료는 18세기 말에 세워졌다고 추정되는 농가와 돌담 안의 구도다. 소재지는 경남 고성군 회화면 봉동리다. 본채는 정지(반지하 부엌), 부엌방, 큰방으로 이뤄진 초가 2간이다. 이외에 1간의 아래채가 더 있는데, 모두 합하면 3간이다. 아래채는 마루가 없고 봉당에서 방으로 직접 출입하는 구조다. 이외의 시설로 헛간이 둘, 방앗간이 하나다. 가축을 들인 외양간이 보이지 않아 가난한 하층농이었다고 짐작된다. 이외에 감나무가 두 그루이고, 그 아래에 채마밭이 가꿔져 있다.

농가의 토지가 얼마였는지는 현재 전하는 조선왕조의 양안(量案·토지대장)을 통해 대강 짐작할 수 있다. 다수 농가는 0.5㏊ 미만의 빈농이었다. 위 초가의 농가도 마찬가지였을 터다. 농가는 모자라는 토지를 보충하기 위해 병작(竝作)을 얻기도 했으며 무언가 상업작물, 임산물, 가내공산품을 확보해 고성 장시에 내다 팔았다. 그렇게 생존의 벼랑에서 아슬아슬하게 자립을 추구한 농가가 노비적 예속의 굴레에서 벗어난 18세기 하층 농가의 일반적 자태였다.

고성에 인접한 남해군에 용동궁(龍洞宮)이라 불린 왕실의 땅이 있었다. 그 땅과 경작 농민을 조사한 양안이 전하고 있다. 그에 의하면 1㏊ 미만을 경작한 농가의 경지점유율은 1681년에만 해도 26%에 불과했다. 그것이 1845년까지 50%로, 나아가 1905년까지 75%로 증가했다. 반면 2㏊ 이상을 경작한 상층 농가의 경지점유율은 49%, 25%, 7%로 쭉 감소했다. 그렇게 역사의 대세는 소농 표준화의 방향이었다.

노비제가 건재하던 17세기 전반까지 양반의 농업은 농장의 방식으로 이뤄졌다. 노비제가 해체되자 양반의 농업은 병작의 방식으로 이행했다. 병작은 한 사람은 토지를 내고 다른 한 사람은 노동력을 내어 합작으로 농사를 짓는 관계를 말한다. 토지를 내는 사람은 전주(田主) 또는 답주(畓主)라 했으며, 노동력을 내는 사람은 작인(作人)이라 했다. 병작은 보통 ‘어우리’라 불렸는데 답주와 작인의 합작 관계를 잘 표현한 말이다. 종래 이 병작 관계를 가리켜 지주제(地主制)라고 불렀는데 옳지 않다. ‘지주’란 말은 20세기 일본에서 들어왔다. 조선시대에 그런 말은 없었다.

합작이니만큼 답주와 작인은 수확을 반씩 나눴다. 답주가 작인이 추수하는 마당에 입회해 반씩 나누거나, 추수 전에 답주와 작인이 작황을 조사해 절반 수확량을 합의하기도 했다. 이런 방식을 타작(打作)이라 했다. 제시된 그림은 18세기 김홍도가 그린 타작의 장면이다. 답주가 먼 곳에 거주해 추수에 입회할 수 없거나 해마다 작황을 조사할 형편이 못 되면 풍흉과 무관하게 연례 수확량의 3분의 1에 준하는 정액을 답주의 몫으로 정했는데, 이를 가리켜 도지(賭只)라 했다.

몇몇 지방의 양안에 의하면 19세기 병작의 보급률은 60%를 초과했다. 병작이 죄다 양반의 대토지에서 나온 것은 아니었다. 양반의 토지재산은 그 규모가 점점 작아지고 있었다. 인구 증가와 분할 상속이 주요 원인이었다. 양반의 대토지에서 나온 병작은 20% 미만이었다. 나머지 40% 이상은 여러 신분과 계층의 토지가 여러 곳에 흩어져 있거나 농사를 직접 짓지 못하는 여러 사유에서 나왔다. 병작제는 계급적 착취 관계라기보다 토지가 있는 사람과 없는 사람이 상부상조하는, 소농 자립을 지지하는 사회적 환경에 해당했다.

협호

노비제가 끈질기게 존속했듯이 소농 자립은 모든 농가를 포괄한 현상이 아니었다. 18∼19세기 농촌사회는 주호(主戶)와 협호(挾戶)의 두 계층으로 나뉘었다. 주호는 토지와 친척을 보유한, 마을의 근간을 이루는 계층이었다. 협호는 주호의 행랑, 협방, 농막, 재실에 얹혀사는 노비, 비부, 머슴, 작인, 묘직 등의 하층민을 말했다. 협호의 존재가 소상하게 밝혀지는 것은 1901년 충남 7개 군의 양전(量田)에서다. 당시 조사된 농가는 총 2만4316호인데, 그 가운데 7947호(34%)가 협호였다. 18세기에도 대개 그 정도였다.

소농 자립이라고 하지만 그것은 약간의 타격에도 무너지기 쉬운 취약한 구조였다. 잦은 흉작이 가장 큰 위협이었다. 군포의 수취로 관철된 왕조의 개별 인신 지배체제도 큰 위협이었다. 농촌 시장과 공업의 수준이 낮은 것도 큰 원인이었다. 18세기 지역 사례에 의하면 상민 신분의 하층민은 대개 35년 만에 살던 면을 떠나 다른 면으로 이동했다. 흉년이 들면 사람들은 철새처럼 이동했다. 소농 자립이 전반적으로 성취되는 것은 20세기에 들어서다.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >