500년 '위계 지배' 조선…국가 붕괴 후 사회구성체계·윤리 '산산조각'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이영훈의 한국경제史 3000년

(36) 홉스적 자연상태

20세기초 토지 대부분 개인 소유

군포 등 세금 분배를 둘러싸고 전국적으로 分洞현상 일어나

광공업 등 산업기반 '全無'…1인당 소득 '세계 최하위'

5세기 동안 身役을 차등 부과한 조선의 지배체제가 남긴 유산

'홉스적 자연상태'에 빠진 조선, 폭력과 가난의 공포에 직면

(36) 홉스적 자연상태

20세기초 토지 대부분 개인 소유

군포 등 세금 분배를 둘러싸고 전국적으로 分洞현상 일어나

광공업 등 산업기반 '全無'…1인당 소득 '세계 최하위'

5세기 동안 身役을 차등 부과한 조선의 지배체제가 남긴 유산

'홉스적 자연상태'에 빠진 조선, 폭력과 가난의 공포에 직면

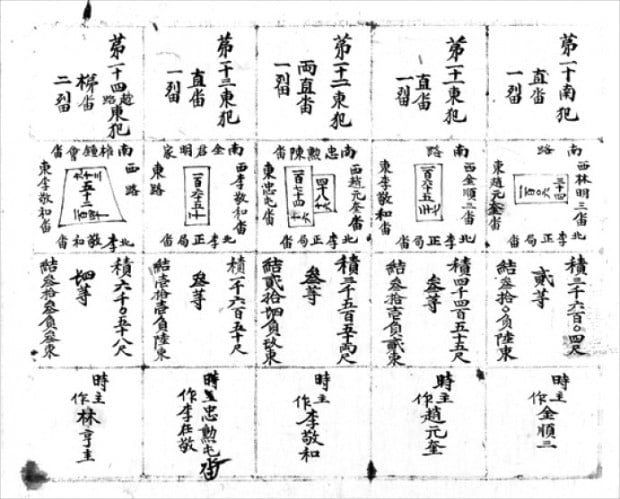

1899∼1904년 대한제국은 전국의 논, 밭, 대지를 조사했다. 1912∼1918년에는 조선총독부가 전국의 토지를 조사했다. 두 조사로 작성된 두 종류의 토지대장은 20세기 초 한국 사회의 조직 실태와 원리에 관한 정보를 풍부하게 담고 있다.

각종 지목의 토지는 대부분 개인 명의의 소유였다. 2인 이상 공유나 단체 소유는 거의 없었다. 굳이 그 비중을 밝히자면 1∼2%에 불과했다. 필자가 토지대장을 열람한 적이 없는 오늘날 북한 지역도 그랬는지는 단언하기 힘들다. 그것은 장래의 연구과제다. 그런 유보 위에서 20세기 초의 한국 사회는 일반적으로 단체를 결여했다고 이야기할 수 있다.

그나마 있던 단체로서 가장 보편적인 것은 문중 또는 족계(族契)로 결속한 친족집단이었다. 그들은 제사 비용을 조달할 목적에서 공동의 토지를 보유했으나 그 크기는 얼마 되지 않았다. 그것도 그 권리가 친족집단의 공유 또는 총유라기보다 종손 개인에게 귀속하는 토지였다. 향교와 서원의 토지가 곳곳에 분포했다. 하지만 향교와 서원은 전통 신분질서에 기초한 공공기관으로, 개인의 자발적 결사라 하기는 힘들었다. 19세기 중엽부터 상인 단체가 여러 지방에서 결성됐으나 일반적이지는 않았다. 그것도 상부상조를 위한 인적 결합이었지 공동사업을 위한 자본 결합은 아니었다. 수공업자의 단체는 끝까지 나타나지 않았다.

인간은 혼자 살 수 없고 여럿이 모여 살 수밖에 없다. 그래야 도적으로부터 생명과 재산을 지키고, 도로·교량·저수지 등 공동 노동을 요하는 여러 형태의 공공재를 생산할 수 있다. 동리는 함께 모여 삶으로써 발생하는 ‘이웃효과’의 기초 단위다. 동리의 주민이 어떤 원리로 얼마의 이웃효과를 창출하고 배분하는가는 한 사회의 조직적 특질을 결정하는 가장 긴요한 문제다. 1910년께 동리의 총수는 6만4000개였다. 전국의 호수가 대략 320만이었으니 동리의 규모는 평균 50호였다. 이웃 나라에 비해 3분의 1 이하의 소규모였다.

18세기 말 전국의 동리는 총 3만9000개였다. 인구는 1910년과 비슷하거나 조금 많았다. 19세기에 걸쳐 동리의 인구 규모는 절반으로 줄었다. 동리가 둘로 쪼개지는 분동(分洞) 현상이 전국적으로 광범하게 일었기 때문이다. 군포(軍布)를 비롯한 부세의 분배를 둘러싼 신분 간 갈등이 주요 원인이었다. 양반 신분이 지배하는 반촌(班村)에서는 상민들이 이탈해 독자의 동리를 꾸렸다. 세력이 비등한 양반 가문 간 다툼도 분동의 원인이었다. 상민끼리 사는 민촌(民村)에 양반 신분이 침투하면 그것도 분동을 야기했다.

대한제국이 조사한 토지대장에서 동리는 인간들이 집주한 공간을 의미했다. 동리와 동리 사이에는 경계가 없었다. 동리 사이에 놓인 들판이나 산지는 어느 동리에도 속하지 않았다. 다시 말해 전통시대의 동리는 주민, 경지, 산림, 수리의 구조적 결합이 아니었다. 그런 동리가 창출되는 것은 1910년대 총독부가 시행한 토지조사사업과 지방행정제도 개편에 의해서였다. 동리가 생산하는 이웃효과의 종류와 크기는 제한적이었다. 동리의 규모가 작았을 뿐 아니라 순수한 인적 결합이라는 조직의 특질 때문이었다. 동리의 공공기능은 부세를 공동 납부하거나 농번기에 노동을 상호 교환하는 품앗이 수준에 머물렀다.

계의 결성

전통시대의 한국인들은 수리, 영림, 교육, 상호부조 등의 공공재를 위해 계를 결성했다. 보계(洑契), 송계(松契), 서당계(書堂契), 혼상계(婚喪契) 등이 그것이다. 계의 결성은 단일 목적을 위해 동일 신분 간에 이뤄지는 게 보통이었다. 동리의 규모가 점점 작아져 각종 계의 결성은 동리의 범위를 초월했다.

초라한 광공업

1907년 전국에 분포한 근대적 형태의 공장은 70개였다. 그 가운데 한국인 소유의 공장은 7개에 불과한데, 대부분 1900년 이후 한성에서 생겨난 것들이다. 그 가운데 공장의 내실을 갖춘 것은 정미소 1개와 직물공장 1개뿐이었다. 나머지는 약간의 종업원을 고용한 인쇄소, 제지소, 표구점, 유기점 등이었다. 1907년 착수된 직업 조사에 의하면 전국적으로 광공업에 종사한 호는 총 호수의 0.9%에 불과했다.

통감부와 총독부가 남긴 각종 통계로부터 오늘날 기준의 산업별 국내총생산과 1인당 소득을 추계할 수 있다. 1911년 국내총생산에서 가내공업을 포함한 2차 산업 광공업이 차지한 비중은 5%에 불과했다. 1인당 소득은 그것이 알려진 세계 40개국 가운데 최하위였다. 황혼의 대한제국은 그를 위한 조종이 울려 퍼질 때 더없이 빈약한 산업구조를 남겼다. 그 역시 5세기에 걸친 개별 인신에 대한 지배체제가 남긴 역사적 유산이었다.

각축하는 인간들

더없이 가난하고, 반상(班常)으로 대립하고, 단체를 결여하고, 개별주의가 팽배한 사회에서 인간들은 살아남기 위해 각축했다. 그 시대가 남긴 기록에는 서로 부딪혀 아파하는 인간들의 비명과 신음이 가득하다. 다음은 1897년 6월10일자 ‘독립신문’에 실린 한 기사의 요지이다.

‘세계에서 제일 불쌍한 백성은 조선의 백성이다. 남의 나라 백성은 법률이 소상하고 학문이 진보하여 자기 힘과 재주로 벌어먹고 신상의 자유권이 있어 자기 직분만 다하면 누구에 천대를 받을 일도 없다. 조선에선 법률도 없고 학문도 없어 벌어먹을 도리가 두 가지밖에 없다. 한 가지는 농사를 하든지 짐을 지든지 하여 겨우 연명하는 것이요, 다른 한 가지는 벼슬을 하든지 벼슬하는 사람에 의지하여 농사하고 짐 지는 사람들을 뜯어 먹는 것이다. 전국의 형세가 서로 돕고 사랑하는 기미는 없고 서로 해하고 잡아먹으려는 기색만 가득하여 큰 고기는 중간 고기를 먹고 중간 고기는 작은 고기를 먹고 작은 고기는 송사리를 먹는다. 그런 중에 사람들이 괴상한 등분(等分)과 당색(黨色)으로 나뉘어 서로 박대하고 서럽게 구니 어찌 나라를 유지할 수 있겠는가.’

영국 철학자 토머스 홉스(1588∼1679)는 국가가 성립하기 이전의 자연상태를 다음과 같이 묘사했다. “그곳에서는 근면할 이유가 없다. 그 과실이 불확실하기 때문이다. 결과적으로 땅을 경작하는 일도, 재화를 수입하는 항해도 없다. 예술도 글자도 사회도 필요 없다. 계속되는 공포와 폭력적 죽음의 위험만이 있을 뿐이다. 그곳에서 인간의 삶은 고독하고 가난하고 야비하고 폭력적이다.” 이 같은 야만의 자연상태는 홉스에 의하면 한 손에 칼을, 다른 한 손에 교회를 움켜쥔 리바이어던, 곧 국가의 출현으로 구원됐다.

최정운 서울대 교수는 그의 역저 《한국인의 탄생》(미지북스, 2013)에서 20세기 초의 한국을 위와 같은 ‘홉스적 자연상태’로 규정했다. 그가 해부한 여러 신소설에서 국가권력은 도적으로 변해 있었고, 사회윤리는 산산조각 난 상태였다. 그는 물었다. “인간이 사는 사회가 왜, 그리고 어떻게 자연상태로 분해될 수 있을까.” 조선왕조가 망한 지 100년 만에 제기된 지성의 물음이다.

국가만 패망한 것이 아니라 사회가 해체된 것이다. 필자는 이 연재를 통해 최정운 교수의 물음에 나름의 대답을 모색해 왔다. 조선왕조의 국가체제는 지배와 동의의 메커니즘이 작동하지 않은, 천자를 정점으로 한 제후-대부-사-서의 국제적 위계였다고 말이다. 개항기에 들어 그 국가체제가 해체되니 각 위계에 놓인 구성 분자들이 바닥으로 와락 쏟아졌다. ‘쟁반 위의 모래알’과 같은 20세기 한국사회의 특질은 그렇게 형성됐다. 이 사회는 어떻게 소생할 것인가.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)