김대륜 지음 / 돌베개

386쪽│1만8000원

오랜 정체 벗어나 18세기 후 인구 폭증

'퀀텀 점프'한 생산에 경제도 급성장

생산성 증대 위해 노동 방식 바뀌고

소비 늘어나자 삶은 180도 달라져

《세계는 어떻게 번영하고 풍요로워졌는가》는 근대 이후 자본주의 발달사, 그중에서도 산업혁명 이후 비약적인 발전이 가시화된 시기를 거시적 관점에서 되짚어본 책이다. 인류의 행적이 이전과 다른 경로로 접어든 원인을 파고든다.

18세기 후반 산업혁명을 기점으로 인류의 삶은 극적으로 바뀌었다. 정체와 퇴보가 반복되며 완만하게 성장하던 인류문명은 300년 전부터 급성장했다. 우선 인구가 폭증했다. 인류가 등장한 후 세계 인구가 10억 명으로 불어나는 데 20만 년이 걸렸다. 하지만 산업혁명이 이뤄지자 10억 명이던 인구가 불과 한 세기 만에 20억 명으로 늘었다. 20세기 후반에는 60억 명에서 70억 명이 되는 데 필요한 시간이 12년에 불과할 정도로 증가세가 가팔라졌다.

생산은 기하급수적으로 증가했다. 서기 1000년의 세계 총생산은 2000억달러(2011년 달러화 가치 기준, 앵거스 매디슨 통계) 규모로 이전 1000년 동안(서기 1년·1820억달러) 거의 늘지 않았다. 하지만 세계 총생산은 산업혁명 직후인 1820년 1조2000억달러로 껑충 뛰었고, 1913년에는 4조7400억달러로 ‘퀀텀 점프’를 했다. 2016년 세계 경제는 108조달러 규모로 산업혁명 이후 100배 성장을 이뤘다.

양적 성장은 소유 자산 확대라는 모습으로 가시화했다. 16세기 프랑스에선 부유한 집안의 혼수도 베개, 이불 같은 약간의 침구류와 옷 몇 벌이 전부였지만 21세기에는 ‘검소하다’는 독일인도 대략 1만 개의 물건을 소유한다. 2013년 영국 가정이 소유한 옷은 총 60억 벌로 성인 한 명당 100벌이 넘는다.

양적으로뿐만 아니라 질적으로도 삶이 180도 뒤바뀌었다. 가장 두드러지는 것은 에너지원의 변화다. 산업혁명을 기점으로 나무나 가축의 분뇨 같은 유기물 경제에서 석탄·석유 같은 화석연료의 무기물 경제로 에너지 체제가 전환됐다. 1560~1850년에 에너지 소비량은 30배 증가했다.

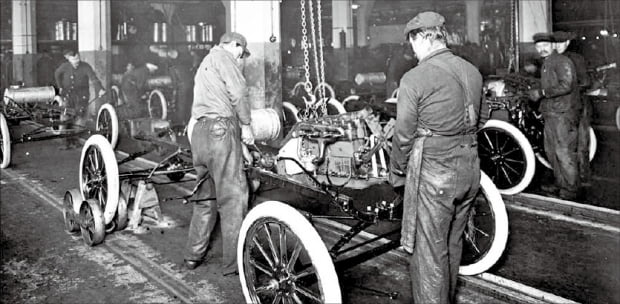

생산성 증대를 위해 삶의 방식이 ‘리셋’됐다. 노동 과정에 대해 근로자가 행사해온 통제권은 경영진에게로 옮겨갔다. 노동 과정은 세분됐고, 잘게 쪼갠 노동은 기계로 대체됐다. 대신 청결함과 근면함이 강조되고 금연, 금주, 도박 금지 등을 요구받는 등 인간성까지 개조 대상 목록에 올랐다.

소비도 삶의 변화를 촉진했다. ‘호모 콘수무스(소비하는 인간)’가 등장하면서 새로운 생활양식(모두스 비벤디)을 요구했기 때문이다. 대량생산이 가능해지고 교역 대상이 확대된 덕에 면직물과 설탕, 커피, 차 등 새로운 ‘상품’이 증가하면서 엘리트층은 물론 중간계급과 심지어 하층민까지 소비에 매혹됐다.

그 결과, 모두가 소비에 뒤처지지 않으려고 구매력을 끌어올리길 원했다. 너도나도 노동시장에 뛰어들고, 높은 임금을 받을 수만 있다면 길고 고된 노동도 마다하지 않았다. 소비의 확대는 과거 터부시되던 물욕마저 긍정적으로 바라보게 했다. 인간의 욕망은 진보의 원동력으로 격상됐다. 그리고 시대를 거치며 등장한 백화점과 슈퍼마켓, 쇼핑몰은 광고와 포장, 진열에서 혁신을 이루며 소매업 혁명을 가져왔다.

이처럼 산업혁명 이후 인류의 삶은 문자 그대로 ‘혁명적’으로 변했다. 변화가 단기간에 집중적으로 일어나서라기보다는 기술과 생산조직, 경제생활 구조가 완전히 영속적으로 바뀌었기에 ‘혁명’이라 부를 만했다. 변화를 주도했던 서구 국가들이 헤게모니를 쥐며 만든 오늘날 세계는 이 같은 역사의 결과물이기도 하다.

영국사와 근대 자본주의를 전공한 전문가가 선보이는 탄탄한 논거와 치밀한 서술을 접하는 것은 즐거운 일이다. 다만 대학 신입생을 염두에 둔 대중 교양서를 표방했지만, 여전히 딱딱한 전공서의 틀을 벗어나지 못한 것은 아쉽다. 친근감을 주려고 경어체를 택했지만 모든 문장이 ‘~지요’와 ‘~습니다’를 반복하며 끝난 탓에 단조롭다는 느낌을 떨치기 어렵다.

김동욱 기자 kimdw@hankyung.com

![[주목! 이 책] 분노란 무엇인가](https://img.hankyung.com/photo/202108/AA.27318742.3.jpg)

![[주목! 이 책] 글자 속의 우주](https://img.hankyung.com/photo/202108/AA.27318740.3.jpg)

![[주목! 이 책] 금융 오디세이](https://img.hankyung.com/photo/202108/AA.27318743.3.jpg)