정부 전력수요 예측, 전망치 바꿔도 계속 틀려… "탈원전 뒷받침하려고 수요 낮춰잡아" 목소리도

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

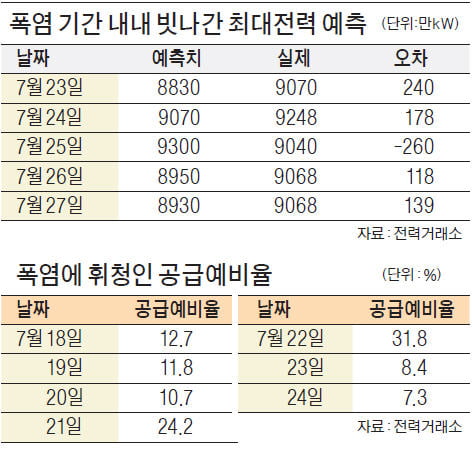

Cover Story - 번번이 빗나가는 전력예측

전력 수요는 느는데 예측은 보수적

정부는 2년 단위로 전력수급기본계획을 세운다. 민간 전문가로 구성된 ‘전력 수요 전망 워킹그룹’이 향후 전력 수요가 얼마나 될지 등을 예측한다. 예측치가 나오면 정부는 이를 토대로 에너지 정책을 결정한다. 작년 말 세운 8차 전력수급기본계획은 원전·석탄 비중을 줄이고 재생에너지와 액화천연가스(LNG)가 이를 대체하도록 하는 탈(脫)원전 정책의 근거가 됐다.

하지만 이 수치가 탈원전 정책에 보조를 맞추기 위해 보수적으로 계산됐다는 지적이 제기됐다. 에너지업계 관계자는 “2012년부터 작년까지 최대 전력수요 증가율이 3.5%로, 국내총생산(GDP) 증가율 3.0%를 웃돌았다”며 “8차 계획의 최대 전력수요 증가율은 2018년부터 2030년까지 1.4%로 잡았는데 이는 GDP 증가율 전망(2.5%)보다도 크게 낮은 수치”라고 했다. 이 같은 우려는 올여름 현실이 됐다.

수요 잘못 예측하면 대정전 겪을 수도

한국은 2011년 ‘9·15 순환 대정전’을 겪었다. 4시간45분 동안 정전이 일어나 전국에서 혼란이 빚어졌다. 신호 고장으로 도로는 아수라장이 됐고, 기업들은 업무가 마비됐다. 엘리베이터에 갇힌 사람도 많았다. 첨단사회일수록 정전이 가져오는 피해는 크다. 9·15 대정전의 원인 중 하나는 정부가 늘어나는 전력수요를 잘못 예측해 발전설비를 충분히 짓지 않았기 때문이다.

그나마 지금 전력수급에 여유가 있는 것은 대정전 후 발전소를 많이 지어 공급예비력이 늘었기 때문이다. 하지만 운영 면에서 여전히 위험은 남아있다. 발전소는 물을 데워 얻은 증기로 터빈을 돌려 전기를 생산한다. 연료를 준비하고 물을 데우는 등 준비 시간이 충분해야 전력을 공급할 수 있다. 정부는 공급예비율이 5% 밑으로 떨어지면 대정전 우려가 있다고 보고 비상조치를 시행한다. 공급예비율은 현재 공급이 가능한 전기량 중 여유분을 뜻하는 비율이다. 지난달 24일 전력수요가 가장 높았던 수치를 뜻하는 최대전력수요는 9248만kW, 공급예비율은 7.7%에 불과했다.

전력 수요, 2040년까지 300배 증가 전망도

기후변화로 인한 이상기온 현상이 발생하면서 냉방기와 난방기 수요는 계속 늘고 있다. 매년 에어컨 판매량이 급증해 올해는 250만 대에 육박할 전망이다. 차세대 먹거리로 주목받는 전기자동차는 석유 대신 전기를 동력으로 사용한다. 전기차가 급속히 확산되면 전력 수요는 2016년에서 2040년까지 300배 증가할 것이라는 전망도 있다.

기록적인 폭염에 원전 폐쇄를 지지하는 반핵(反核) 환경단체 환경보호기금(EDF)조차 전력 수요가 계속 늘어나고 있다고 인정했다. EDF는 “미국 인구가 지난 20년 사이 5000만 명 이상 증가함에 따라 전기 의존도가 높아졌다”며 “스마트폰 노트북 클라우드 서비스가 우리 삶에 필수적인 요소로 자리잡았고, 사생활과 기업에서의 활동 모두 전기에 전적으로 의존하고 있다”고 했다.

● NIE 포인트

원전 등 발전소를 더 지어 전력 공급을 늘리기보다 사용량을 억제해 전력수급을 해결해야 한다는 주장이 있다. 4차 산업혁명 시대에 산업 경쟁력과 비용 문제 등을 고려했을 때 수요와 공급 중 어느 쪽을 중점적으로 관리해야 할지 토론해보자.

성수영 한국경제신문 경제부 기자 syoung@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[커버스토리] 2년째 출산율 반등…일시 회복? 추세 전환?](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.42834071.3.jpg)

![[생글기자 코너] 제주 연안의 갯녹음 현상과 공유지의 비극](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.42834231.3.jpg)

![분노를 10초 만에 없애는 법 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.42834222.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)