(1) 열악한 비메모리 생태계

20년 '헛발질 지원' 성과 참혹

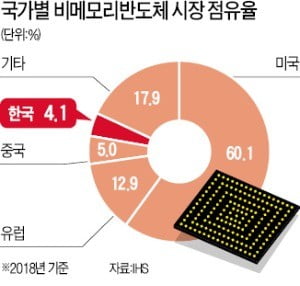

韓점유율 6→4% 되레 '추락'

과학기술정보통신부 산하 정보통신산업진흥원은 최근 지멤스 보유 지분 49%를 팔기 위한 주관사 선정 절차를 시작했다. 2006년 정부가 예산 1405억원을 투입해 설립한 공용 파운드리 팹(반도체 공장)의 초라한 결말이다. 자체 생산 설비가 없는 국내 중소 반도체 설계전문업체(팹리스)를 지원하기 위해 세워졌지만 단 한 해도 흑자를 내지 못했다. 잘못된 시장 예측, 공공기관의 비효율 등이 겹친 탓이다. 전국에 이런 공장이 네 곳 더 있다.

한 대학교수는 “일부 대기업 협력사를 빼면 정부가 그동안 비메모리 반도체 산업을 지원한 결과물이 고철 덩어리 공용 팹과 노래방 기계에나 들어가는 저사양 오디오앰프 칩 개발뿐”이라고 혹평했다. 정부가 1998년부터 20년간 비메모리 반도체 육성을 위해 쏟아부은 돈은 7000억원이 넘는다.

글로벌 메모리업계 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스도 비메모리 시장에선 고전하고 있다. 지난해 세계 비메모리 시장은 3109억달러(약 355조원)로 메모리(189조원)의 약 두 배 규모다.

국내엔 인천 송도 지멤스처럼 정부 돈이 투입된 공공 파운드리(수탁생산) 업체 팹(반도체 공장)이 4개 더 있다. 서울, 대전, 수원, 포항 등 전국 각지에 흩어져 있다. 주관 부처와 운영 기관은 각각 다른데 공통점은 많다. 2005년 전후로 설립됐고 정부 돈이 1000억원 이상씩 들어갔다. 자력 생존이 어려워 정부 출연금과 과제로 겨우 연명 중이라는 점도 비슷하다. 학계에선 이들 공공 팹이 언제든 지멤스처럼 무너질 수 있는 ‘애물단지’란 평가가 나온다.

“공공 팹 한 곳만 있어도 충분”

왜 이런 일이 벌어졌을까. 비메모리 산업에선 칩을 개발하는 팹리스(반도체 설계 전문업체)와 팹리스의 주문대로 완벽한 제품을 생산할 수 있는 파운드리업체가 유기적으로 협업해야 생태계가 조성되고 선순환이 이뤄진다. 파운드리업체의 생산능력이 떨어져 팹리스가 요구한 제품을 양산하지 못하거나, 팹리스의 개발 역량이 부족해 주문도 제대로 못 낸다면 비메모리산업이 클 수 없다.

이들 팹이 지어진 2005년 전후엔 파운드리 수요는 적은데 공급이 많았다. 공공 팹에 반도체 생산을 위탁할 만한 팹리스들은 걸음마 단계였는데, 파운드리 팹에 갖다 놓은 최신식 설비는 넘쳐났다. 이러다 보니 장비를 돌릴 때보다 놀릴 때가 잦았다. 유지비가 감당이 안 돼 팹들은 수시로 정부에 손을 벌렸다. 실적 악화로 인력은 하나둘 회사를 떠났다. 정부가 운영을 포기한 지멤스 같은 곳은 민영화의 길을 걸었다. 한 서울대 공대 교수는 “장비는 최신인데 운용할 인력과 물량을 맡길 팹리스의 수준이 높지 않았다”며 “한국 팹리스 능력을 고려할 때 한 곳만 지었어도 충분했다”고 말했다.

민간 파운드리업체로 눈을 돌려봐도 공공 파운드리 팹의 몰락은 예측 가능했다는 지적이다. 꾸준히 파운드리에 투자했던 DB하이텍이나 SK하이닉스시스템IC조차 국내 수요 부진에 사업 다각화를 추진 중일 정도다. 그나마 글로벌 시장에서 주문을 받아 오는 삼성전자가 세계 2위 수준에 올라 있다. 하지만 1위인 대만 TSMC와의 시장점유율 격차는 38%포인트(2018년 기준)에 달한다.

팹리스 기술·인력 수준 낮아

비메모리 생태계를 이루는 한 축인 팹리스의 상황도 좋지 않다. ‘스타팹리스’로 불리던 업체 중에서도 무너지는 사례가 나오고 있다.

엠텍비젼의 쇠락은 국내 팹리스의 현주소를 잘 보여준다. 이 회사는 삼성에 카메라 프로세서 칩을 독점 공급하며 2010년 국내 팹리스 최초로 누적 매출 1조원을 달성했다. 고성능 모바일 AP(애플리케이션프로세서) 시장 진출이 화근이었다. 중저가 AP까진 가능했지만 고성능 시장에선 글로벌 기업들을 이길 수 없었다. 인력 수준과 기술력 문제였다. 국책 과제도 수주했지만 상품화엔 실패했다. 컨소시엄을 이뤄 함께 과제를 수행했던 LG전자는 1년 동안만 엠텍비젼의 AP를 쓴 뒤 관계를 끊었다. 이 회사는 지난해 매출 102억원에 영업적자 40억원을 냈다. 한 외국계 팹리스 임원은 “고급 기술은 연구개발(R&D)에 돈을 쏟아부어야 생긴다”며 “한국 팹리스 중 매출의 20% 이상을 꾸준히 R&D에 투자할 수 있는 곳이 있는지 의문”이라고 말했다.

‘연구실’ 수준의 영세 팹리스들은 더 힘들다. 기술 말고는 가진 게 없다. 당장 돈이 안 되는 기술로 국내 벤처캐피털로부터 돈을 받는 건 언감생심. 운 좋게 중국계 자본의 투자를 유치해도 기술을 다 빼앗기고 버림받기 십상이란 게 업계 종사자들의 얘기다.

글로벌 조사업체 IHS마킷에 따르면 지난해 세계 비메모리 시장에서 한국의 점유율은 4.1%에 그쳤다. 2013년 6.3%로 정점을 찍은 뒤 하향 추세다. 세계 500대 팹리스 중 한국 기업은 LG그룹 계열의 실리콘웍스가 유일하다.

“정부 자금, 엉뚱한 곳에 지원”

정부는 1998년부터 20년간 ‘시스템IC 2010’ 등의 굵직한 비메모리 반도체 육성 대책을 내놓으며 7154억원을 R&D와 인력 양성에 투자했다. 학계와 업계의 전반적인 평가는 ‘실패했다’는 것이다. 전반적인 생태계를 조성하기보다 개별 기업을 지원하는 데 급급했다는 평가다.

정부 자금이 엉뚱한 곳에 흘러갔다는 말도 나온다. 한 반도체 전공 교수는 “나노반도체 육성이 정부 과제였는데 자금은 나노바이오 개발에 들어갔다”며 “많은 비메모리 반도체 교수들이 자금이 풍족하게 지원되는 다른 전공으로 옮겨가면서 인력 부족 상황이 시작됐다”고 꼬집었다.

2001년 파운드리 사업에 진출한 DB하이텍도 정부 지원자금을 한푼도 받지 못했다.

■비메모리 반도체

정보를 저장·기억하는 데 쓰이는 메모리 반도체(D램, 낸드플래시 등)와 달리 정보를 처리하기 위해 제작된 반도체. 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)처럼 연산, 추론, 제어 등 특정 기능을 담당한다. 인공지능(AI), 자율주행기술 등 4차 산업혁명을 이끄는 신기술에 핵심 역할을 한다.

송도=황정수/좌동욱 기자 hjs@hankyung.com