재해 발생하면 왕 바꾸거나 죽여… 한반도 2~5세기엔 그랬다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이영훈의 한국경제史 3000년 (3) 족장사회

권력 출현 뚜렷해진 2세기 후반

철기 보급으로 생산·교역 촉진

中 화폐를 정치 위신재로도 활용

부족서 국가로 가는 과도기

부여·고구려는 '제정일치' 사회

'신지'로 불리는 족장 권력은 제한적

궁실 아니라 구성원과 섞여 살아

권력 출현 뚜렷해진 2세기 후반

철기 보급으로 생산·교역 촉진

中 화폐를 정치 위신재로도 활용

부족서 국가로 가는 과도기

부여·고구려는 '제정일치' 사회

'신지'로 불리는 족장 권력은 제한적

궁실 아니라 구성원과 섞여 살아

지금까지 호남에서 발굴된 3∼4세기의 취락은 모두 139곳이며, 그에 속한 주거지는 총 3749기다. 취락의 규모는 다양했다. 주거지가 100기를 넘는 큰 취락이 있는가 하면 10기가 못 되는 작은 취락도 있다. 취락의 표준 규모를 구하면 주거지 50∼70기다. 여기서는 논의의 단순화를 위해 50기라고 하자.

앞서 당시에는 5명 안팎의 소규모 세대가 10개 정도 모여 하나의 세대복합체를 이뤘다고 했다. 그렇다면 취락은 세대복합체 5개가 모여 사는 공간으로 소속 인구는 250명 정도였다. 당시 한반도의 총인구는 얼마였을까. 앞서 황해도, 평안도, 함경도를 아우르는 낙랑군의 인구를 대략 40만 명이라 했다. 그 남쪽의 마한(馬韓), 변한(弁韓), 진한(辰韓)의 인구에 관해서는 14만∼15만 호(戶)라는 중국 측의 기록이 있다. 호당 인구를 5명으로 잡으면 70만∼75만 명이다. 그렇다면 3세기 한반도의 총인구는 110만 명 정도였다. 물론 어림수인데, 터무니없지만은 않다. 당시의 사회·경제를 이해하기 위해서는 이 같은 인구수를 전제할 필요가 있다. 오늘날 서울시 인구의 10분의 1 정도가 한반도 전역에 흩어져 살았다고 생각해 보라. 바다와 강의 물길이 닿는 지역을 중심으로 4400개 정도의 취락이 듬성듬성 이어져 있었다. 내륙으로 들어가면 사람 구경을 하기 힘든 가운데 노루, 멧돼지, 호랑이 등이 서식하는 수풀이 울창했다. 사람들의 경제생활에서 어로, 수렵, 채취가 여전히 큰 비중을 지닌 생태 환경이었다.

이 같은 환경에서 국가로 향하는 권력의 출현이 뚜렷해지는 것은 2세기 후반부터다. 고고학자들은 적석목곽묘(積石木槨墓)라는 새로운 묘제(墓制)에서 이 같은 역사적 변화를 관찰하고 있다. 여기서는 판상철부(板狀鐵斧), 단조철부(鍛造鐵斧), 따비, 철삽, 쇠스랑과 같은 철제 농구류와 환두대도(環頭大刀), 철촉(鐵鏃) 등의 철제 무기류가 대량 출토됐다. 자료사진은 경주시 사라리의 목곽묘 유적이다. 목관 아래의 목곽 바닥에 70여 점의 판상철부가 부장품으로 깔려 있다. 이 단계에 이르러 철의 독점은 이전 시대가 알지 못한 특수 신분으로서의 재지(在地)세력을 성립시켰다.

읍락

특수 신분의 출현과 더불어 사회의 정치적 통합도 훨씬 광역화했다. 이전까지만 해도 개별 취락은 환호와 목책으로 둘러싸였다. 그것이 3세기를 하한으로 해서 없어졌다. 다시 말해 개별 취락을 포섭하는 보다 넓은 범위의 정치적 통합이 성립한 것이다. 동시대의 중국인은 그것을 가리켜 읍락(邑落)이라고 했다. 부여와 고구려의 읍락에는 가(加)라 불리는 장이 있었다. 마한, 진한, 변한의 읍락에서는 거수(渠帥) 또는 장수(長帥)라고 했다.

읍락의 규모는 다양했다. 대개 직경 7∼13㎞ 범위에 전술한 규모의 취락 12∼20곳이 분포하고, 그 가운데 특별히 규모가 큰 중심 취락의 거수가 주변의 취락을 하나의 질서로 통합한 것이 읍락이었다. 읍락 간에는 함부로 넘을 수 없는 경계가 그어졌다. 읍락은 경계 안의 산지, 하천, 경지를 공동으로 용익(用益)했다. 나아가 읍락은 축제, 장례, 결혼 등 제반 의례의 단위였다. 삼한인들은 해마다 5월과 10월에 농사일을 마치고 귀신에 제사를 지내고 밤낮으로 술자리를 베풀고 떼를 지어 노래하고 춤을 췄다. 이 같은 농경의례는 읍락을 단위로 거행됐다. 묘지도 개별 취락이 아니라 읍락의 공동묘지로 조성됐다. 남녀 배우자는 다른 취락에서 구했는데, 그 범위는 읍락을 넘지 않았다. 혼인을 통해 맺어진 취락 간 혈연은 읍락의 공동체적 결속을 다졌다.

읍락은 보다 상위의 국(國)이란 정치체에 의해 통합됐다. 읍락이든 국이든 모두 중국인에 의한 한자 표기임에 유의할 필요가 있다. 당대의 삼한인들이 어떻게 부르고 썼는지는 알 수 없다. 3세기 전반의 《삼국지》 동이전(東夷傳)은 마한에 55개 국이, 진한에 12개 국이, 변한에 12개 국이 있다고 했다. 국의 규모에도 큰 편차가 있었다. 대국은 1만 호를 넘기도 하고, 소국은 수천 호에 불과했다. 후일 신라로 성장하는 사로국(斯盧國)은 6개 읍락이 결합된 것으로 범역의 직경이 30∼40㎞에 달했다. 아주 작은 600∼700호에 불과한 국도 있었다. 이 경우 국은 그 자체가 하나의 읍락이었다. 일반적으로 말해 국은 2∼3개 읍락의 결합이었다. 그 가운데 중심이 되는 국읍(國邑)에는 신지(臣智)라고 불린 장이 있었다. 그 호칭은 국에 따라 다양했다.

철의 유통

읍락과 국이 성장한 요인으로는 우선 철기의 보급을 들 수 있다. 철 자원의 분포는 지역적으로 불균등했다. 이에 철기의 보급은 광역적 유통을 전제할 수밖에 없었다. 이에 따라 토기, 곡류, 어염, 과실, 비단, 마포, 초피 등 다양한 재화의 생산과 교역이 촉진됐다. 이 교역 체계에서 읍락은 중간 거점을, 국은 고차(高次) 중심을 이뤘다. 말단의 개별 취락은 철기를 비롯한 중요 재화를 읍락으로부터 분배받았으며, 그 대가로 각종 공물을 상납했다.

철 자원과 생산이 풍부한 지역은 강세한 국읍으로서 후일 고대국가로 성장했다. 예컨대 신라와 가야가 성장하는 경주, 울산, 김해는 철 생산의 중심지였다. 이 지방에 대해 《삼국지》 동이전은 “국에서 철이 나는데 한(韓), 예(濊), 왜(倭) 모두가 와서 사 간다. 시장에서 여러 물건을 사는 것도 모두 철을 가지고 함이 중국에서 돈(錢)을 쓰는 것과 같다. 또 낙랑과 대방의 두 군에도 공급한다”고 했다.

위신재의 공급

또 하나의 요인으로는 정치적 위신(威信)의 수입과 보급을 들 수 있다. 전술한 대로 기원전 4세기 이래 요동, 요서, 중국으로부터 조선, 연, 한 군현과 같은 정치세력이 한반도로 차례로 진입했다. 기원후 2∼4세기에는 남만주에서 발흥한 부여와 고구려가 그 뒤를 이었다. 고구려는 당초 한 군현에 복속했으나 4세기 초에 그것을 쫓아냈다. 한강 중류에 정착한 백제는 고구려에서 분파한 세력이었다. 부여의 한 무리는 동해안을 따라 김해 지방까지 내려갔다.

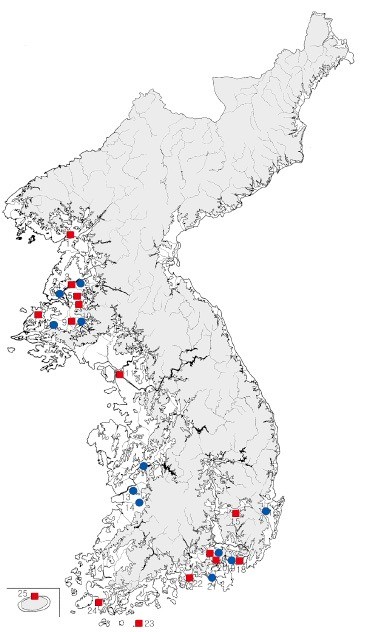

여러 정치체의 유입은 토착세력을 소멸시키거나, 강화하거나, 상하 위계로 재편하는 정치적 위신을 공급했다. 예컨대 237년 중국 위(魏)의 명제(明帝)는 낙랑군과 대방군의 태수를 통해 삼한의 여러 신지를 읍군(邑君)과 읍장(邑長)으로 봉하고 술이 달린 인장을 하사했는데, 그것은 신지가 주변의 읍락에 행사하는 권력의 원천을 이뤘다. 한 군현이 공급한 한경(漢鏡·중국 한나라 때의 거울)과 중국 화폐도 그런 위신재로서의 역할을 했다. 제시된 지도는 한경과 중국 화폐가 출토된 유적의 분포를 보여준다.

족장사회

읍락이나 국을 하나의 질서로 통합한 원리는 종교적이었다. 그것은 개나 돼지 같은 동물로부터 유추된 상징 내지 모형이었다. 중국인에 의하면 읍락의 지배층은 하층 성원을 ‘노(奴)’로 부르고 지배했다. 그 내실을 살피면 그리스·로마의 노예(奴)나 당대 중국의 노비(奴婢)와는 달랐다. 그것은 읍락의 성원이 지배층에 개처럼 복속하는 집단적 관계를 가리켰다. 신지가 죽으면 종자(從者)들이 순장을 당했다. 그렇지만 신지의 권력은 초월적이지 않았다. 신지는 독자적인 궁실이 아니라 일반 성원과 섞여 살았다. 제사와 정치가 일치하는 시대였다. 부여와 고구려에서는 재해가 발생하면 그 허물을 왕에게 돌려 왕을 교체하거나 죽였다. 이런 사회를 두고 관련 학자들은 족장사회(chiefdom) 또는 초기 국가(early state)로 규정하고 있다. 부족에서 국가로 이행하는 과도기 또는 중간형의 정치 권력이라는 뜻이다. 한반도의 2∼5세기는 크게 말해 족장사회에 해당했다.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >

![[한경에세이] "나도 레모네이드 팔 거야!"](https://img.hankyung.com/photo/202412/07.38510855.3.jpg)

![[토요칼럼] AI에 마음을 빼앗기지 않기 위해](https://img.hankyung.com/photo/202412/07.35400741.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)