[사설] 민생 엄중하지만, 尹정부 시장 개입 아슬아슬하다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

민간 기업 자율성 흔들면 부작용 더 커

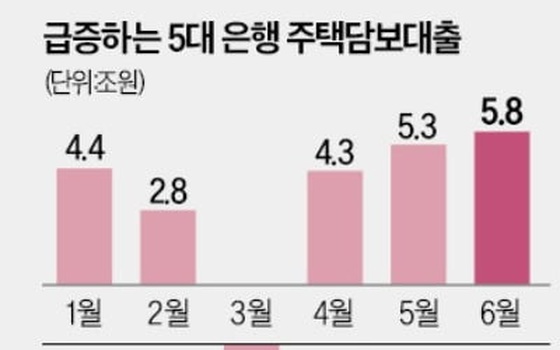

일이 이렇게까지 된 데는 금융·통신사가 자초한 측면이 적지 않다. 경기 침체에도 4대 금융지주는 ‘땅 짚고 헤엄치기식’ 예대마진 장사로 지난해 사상 최대인 15조8500억원의 순이익을 냈다. 부동산 상승기에 집을 산 2030세대 ‘영끌족’이나 코로나19 사태를 대출로 버텨온 영세 자영업자들은 죽을 맛인데 은행원들은 1인당 평균 6억~7억원의 퇴직금을 챙겼다. 국민 신한 하나 우리 농협 등 5대 은행의 지난해 성과급 총액만 1조3823억원으로 전년보다 35.6%(3630억원)나 늘었다. 은행들이 외환위기·금융위기 때 국민 혈세로 조성한 공적자금을 받아 살아난 만큼 서민 고통을 외면한 채 자신들의 배만 불린 행태는 충분히 원성을 들을 만하다.

고가 요금제가 아니면 아주 적은 양의 데이터밖에 쓸 수 없도록 짜인 통신사들의 5G 요금 체계도 가계의 허리를 휘게 만들고 있다. 소비자들이 실제로 쓰는 데이터양보다 훨씬 높은 요금제에 가입하도록 유도하는 구조다. SK텔레콤 KT LG유플러스 등 통신 3사가 지난해 8월 5만~6만원대 중간요금제(월 약 30GB 제공)를 내놨지만, 데이터 제공량 대비 비싼 가격으로 ‘무늬만 중간요금제’라는 불만이 터져 나오고 있다. 저가 요금제(3만원대·10GB 초반)와 고가 요금제(7만원대·110GB 이상) 사이의 간격은 여전히 커 소비자의 선택폭이 좁다. 지난해 통신 3사의 영업이익은 전년보다 8.6% 늘어난 4조3835억원으로 2년 연속 4조원을 돌파했지만, 요금 할인이나 서비스 품질 개선엔 인색하다는 평가다.

하지만 아무리 민생이 엄중해도 윤 대통령의 은행 과점 체제 혁파나 5대 은행 중심의 과점 체제를 완전 경쟁 체제로 바꾸는 방안을 추진하겠다는 이복현 금융감독원장의 발언은 선뜻 이해하기 힘들다. 은행산업 구조재편에 금감원장이 나선 것도 마찬가지다. 또한 지금의 과점 체제는 정부가 외환위기 이후 은행산업 경쟁력 강화와 대형화를 위해 대형 은행 중심으로 통폐합을 가속화해온 결과다. 정부가 유도하고 시장이 선택한 구도라는 얘기다. 그런데 어떻게 하루아침에 시장 체제를 바꿀 수 있나.

정부가 금산분리 규제 완화는 아니라고 했는데, 그렇다면 인터넷은행을 늘리겠다는 건지, 기존 은행을 쪼갠다는 것인지 묻고 싶다. 또 그런 방안이 정말 실현 가능성이 있는지와 신중하게 검토를 거쳐 내놓은 발언인지도 궁금하다. ‘완전 경쟁 체제’와 ‘공공성’이 상충한다는 점에서도 시장의 혼란은 불가피하다. 통신요금 역시 과거 정부들이 여러 차례 개입하고 조정한 전례가 있지만 실질적으로 소비자에게 돌아가는 혜택은 아주 미미했다. 더욱이 챗GPT 등장으로 전자·통신업계에 일대 혁신이 요구되는 도전적 상황이다.

은행과 통신사들의 행태가 아무리 못마땅해도 대통령과 정부가 나서는 데는 금도가 있어야 한다. 안 그래도 금융당국이 KT·포스코와 금융지주회사 회장 인사 및 지배구조에 개입해 ‘신(新)관치’ 논란이 불거진 마당이다. 은행 통신사 모두 공적 책임에서 자유롭지 않지만, 민간 기업인 만큼 정부가 자율성과 독립성을 흔들면 안 된다. 서민들의 고통 경감이 중요하더라도 지나친 시장 개입은 약이 아니라 독이 된다. 윤 정부가 내세우는 자유시장경제 철학과도 맞지 않는다.

![S&P·나스닥 사상 최고치…엔비디아 4%·테슬라 6%대 상승 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202407/01.37238499.1.jpg)