'적폐청산' 과정서 뒤집힌 징용배상 판단…日 경제보복 도화선 됐다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

日, 4일부터 수출 규제…어쩌다 이 지경까지 왔나

사법 적폐청산의 '나비효과'

"日 보복카드 190개 넘어"

사법 적폐청산의 '나비효과'

"日 보복카드 190개 넘어"

3일 한·일 관계에 정통한 한 소식통은 “일본 정부는 6개월여 전부터 보복조치를 준비해왔다”며 이같이 말했다. 그는 “한국 정부의 대응에 따라 추가로 내놓을 제재 품목이 190여 개에 달한다”고 했다.

산업통상자원부는 이날 일본의 이번 보복 조치에 대한 세계무역기구(WTO) 제소와 관련해 본격적인 법률 검토에 들어갔다고 밝혔다. 산업부 관계자는 “일본의 조치는 WTO에서 엄격히 금지하는 수출통제에 해당한다”고 말했다.

그러나 한국 정부가 WTO에 제소해도 원하는 결과를 얻지 못할 가능성이 제기된다. 일본의 이번 조치는 WTO 제소 가능성을 상정해 법률 검토를 마친 것으로 알려졌다. 일본 정부의 대변인 격인 니시무라 야스토시 관방 부장관이 보복조치 당일 “WTO 규칙에 따른 것”이라고 발표한 것도 같은 맥락이다. 일본의 추가 보복조치도 예상된다. 한 일본 소식통은 “한국이 강제징용 배상 문제에서의 입장 변화가 아닌, 수출 다변화 등 다른 대응책을 내놓으면 추가 제재에 들어갈 것”이라고 전망했다.

왜 이 지경이 됐나

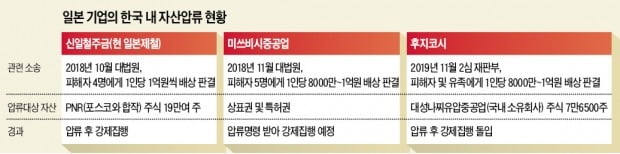

강제징용 배상 논란의 시발점은 2012년 대법원 판결이었다. 당시 대법원은 이병목 씨 등 일제 강제노역자 8명이 일본 미쓰비시중공업과 신일철주금(현 일본제철)을 상대로 낸 손해배상 등 청구소송 상고심에서 원고 패소 판결한 원심을 깨고 사건을 부산고등법원으로 돌려보냈다. 개인의 손해배상청구권은 여전히 유효하다는 취지였다.

일본 정부와 기업은 이를 뒤집은 대법원 판결에 따라 배상금을 지급할 경우 막대한 비용을 떠안을 수 있다고 경계하고 있다. 한국 정부가 지금까지 위로금을 지급한 피해자 7만8000여 명에게 대법원 판결에 따라 1억원씩을 지급할 경우 7조원이 넘는 액수다. 게다가 행정안전부 산하 일제강제동원피해자지원재단은 강제징용 피해자를 23만여 명으로 추정하고 있다. 일본 정부는 강제징용 배상 문제에서 밀리면 1965년 체결한 한·일청구권협정 자체도 유명무실해질 수 있다고 보고 있다. 한국의 진보 정권에서조차 인정한 배상책임을 손바닥 뒤집듯 떠넘길 경우 이후에도 계속 같은 문제가 불거질 가능성이 있다는 것이다.

‘적폐청산’도 해결을 어렵게 하는 요인

일본 정부는 문재인 정부가 전 정부의 적폐청산을 전면에 내건 만큼 강제징용자 배상 문제에서 후퇴할 가능성이 크지 않다고 보고 있다. ‘여성을 위한 아시아 평화 국민 기금’ ‘화해·치유의재단’ 등 한·일 양국이 힘을 합쳐 문제 해결에 나선 노력들이 물거품으로 돌아간 것도 외교적 해결을 어렵게 하고 있다. 이와 관련, 강민구 서울고등법원 부장판사는 최근 개인블로그에 올린 글에서 “외교 문제에서는 사법부가 행정부 입장을 존중해주는 것이 국제적인 관례”라고 주장했다.

신각수 전 외교부 차관은 “한·일 간 신뢰가 현저히 떨어졌다는 아베 총리의 발언은 한·일 안보협력의 근간이 흔들리고 있다는 것을 의미한다”고 지적했다.

임락근 기자 rklim@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)