용인, 14년 전 버블세븐과 겹쳐

새 아파트+외지인 수요로 집값 급등 '트라우마'

최근 경기도 남부지역의 집값을 취재하면서 들었던 말이다. 물론 이런 얘기는 원주민이나 지역에서 10년 이상 자리를 잡고 살고 있는 주민들이었다. 이러한 반응이 가장 심했던 곳은 용인이었다. 이 지역은 2006년 '버블세븐'으로 지목됐던 곳이다. 용인 지역민들과 토박이 공인중개사들은 "투기꾼들이 올려놓은 집값을 감당하는 건 계속 살아갈 우리의 부담이었다"라며 악몽이나 트라우마에 비견될 과거 얘기를 풀어냈다.

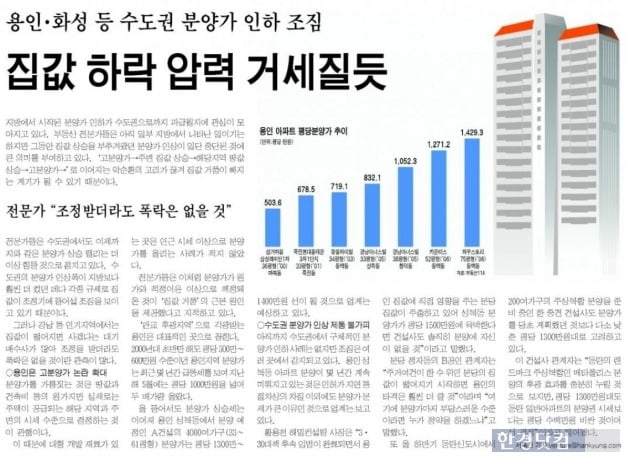

버블세븐은 정부가 만들어낸 용어였다. 강남구·서초구·송파구·목동·분당·평촌·용인시 등 7개 지역의 집값이 높다며 거품의 온상으로 지목했다. 특히 용인에서는 분당의 집값 영향에 중대형 아파트값의 분양가가 치솟으면서 3.3㎡당 1000만원을 넘었다.

당시에도 정부는 부동산 시장에 연일 경고하면서 맹공을 폈다. 그러다가 시장을 결정적으로 끌어내린 건 글로벌 금융위기였다. 당시와 입주와 분양이 한창이었던 동백지구, 물푸레 마을 주변은 시세가 분양가를 여전히 넘지 못하고 있다. 한국경제신문 2006년 5월18일자에 예시로 든 청덕동의 경남아너스빌은 106~126㎡로 구성된 240가구 단지다. 이 아파트의 당시 분양가가 3.3㎡당 1052만원이었지만, 최근 거래된 시세는 790만원이었다. 106㎡는 4억원을 웃돌기도 했지만, 이제는 3억원 초반대에 거래되고 있다.

동백지구 일대의 아파트도 집값이 오르긴 했지만, 소폭에 불과하다. 호화로운 인테리어로 고분양가에 공급됐던 중대형 면적들은 분양가 밑으로 시세가 떨어진지 오래다. 집값이 낮다고 거주환경이 안 좋다는 건 아니다. 학교, 쇼핑 등의 정주여건은 좋다보니 어린 자녀를 키우는 젊은 부부들의 세입자들이 장기거주가 가능했던 동네가 됐다.

자세한 사정은 다르지만 죽전, 신봉, 성복, 동천 등 용인에서 아파트촌이 밀집한 지역에서는 이러한 일들을 크건 작건 겪었던 바다. 집값 상승 후 거품후유증을 짊어지는 건 지역주민들이다. 그러다보니 최근 집값이 급등하는 '수용성(수원 용인 성남)' 중 하나로 지적된 걸 원주민은 반기지만은 않고 있다. 집값 상승을 반기는 건 (처음 집을 마련한)30대의 젊은 집주인과 부동산 뿐이라는 탄식도 곳곳에서 들린다.

돌이켜보면 버블세븐 지역은 용인을 제외하고 1기 신도시 혹은 '재건축'과 같은 도시정비가 가능한 지역이었다. 강남 3구의 집값은 재건축이 이끌면서 상승했고, 목동도 재건축 기대감이 있는 곳이다. 분당은 판교, 평촌은 주변지역 재개발 등으로 신규수요 유입이 꾸준했다. 목동, 분당, 평촌은 계획적으로 조성된 지역이다보니 인프라가 탄탄하다는 면에서도 용인과는 달랐다.

최근 경기 남부권의 집값은 새 아파트와 외지인 중심으로 거래가 이뤄지면서 치솟았다. 수억원씩 웃돈이 붙는 용인의 새 아파트들은 분양 당시에 대부분 미분양이었다. 그만큼 용인에서 분양을 받는다는 건 '예비 폭탄'이라는 인식이 강했던 곳이었다. 그러다가 반전을 맞은 것이다. 외지인은 새로운 수요 역할을 하다보니 어느정도는 필요한 부분이다. 문제는 투기꾼인지 실수요자인지는 알 수 없다는 점이다. 집값만 잔뜩 올려놓고 단기간에 차익만 챙기고 나간다면, 그 부담은 지역주민의 몫이 된다. 규제는 후행한다. 투기꾼의 속도를 규제가 따라잡기는 건 애초부터 불가능했을런지 모른다.

맞벌이 부부라면 어떨까? 주 52시간 근무제를 하더라도 출퇴근 시간까지 감안하면 60시간을 훌쩍 넘게 된다. 그 시간동안 자녀를 맡겨둘 곳은 어디이며, 워라밸(일과 삶의 균형)은 어디에서 찾게 될까. 버블이 터질 것이라고 경고했던 것처럼 이번에도 풍선이 터진다면 지역민들에게 또다시 부담이 될 수 있다. 이제는 규제 보다는 솔루션과 해법을 찾을 때다.

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com

![아파트 하나에 10만명 청약하는 마당에…7만명도 문제 없었다는 황당 답변 [김하나의 R까기]](https://img.hankyung.com/photo/202002/99.21658365.3.jpg)

![[김하나의 R까기] "공부 열심히 한 게 죄"라는 17세 소녀의 하소연](https://img.hankyung.com/photo/201911/99.20946392.3.jpg)

![[김하나의 R까기] 공짜로 먹고 자는 과자집은 없다](https://img.hankyung.com/photo/201910/99.20870062.3.jpg)