의료계 강력 반발

진료비, 원가의 70% 수준

전부 급여로 돌릴 경우 새 의료기술 시도 힘들 것

일부 의사단체는 강경 대응에 나설 방침이다. 대한흉부외과의사회 전국의사총연합(전의총) 등 의사단체는 ‘비급여 전면 급여화 저지와 의료제도 정상화를 위한 비상연석회의’를 구성하고 “해당 정책을 철회해야 한다”고 주장했다. 최대집 전의총 상임대표는 “관련 토론회, 광화문 집회, 법적 대응 등도 검토 중”이라고 했다. 외과의사회는 수술 중단 등 집단행동 가능성을 내비쳤다.

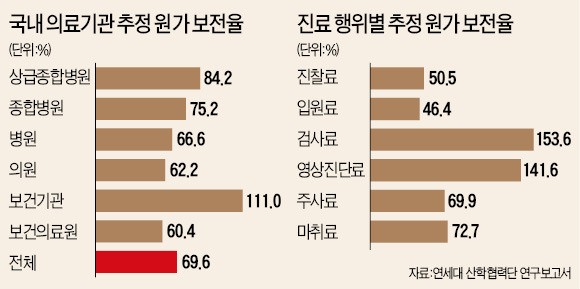

의사들은 비급여를 모두 건강보험 항목에 포함하면 의료기관이 줄도산할 가능성이 있다고 우려하고 있다. 국내 건강보험 진료비의 원가 보전율은 70% 정도다. 진찰료, 입원료 등 기본 진료 원가 보전율은 50%에 불과하다. 의료기관들은 그동안 원가에 못 미치는 낮은 기본 진료 수입을 비급여로 메워왔다. 자기공명영상(MRI) 컴퓨터단층촬영(CT) 등 영상진단비나 검사료 등을 높게 받아 손실을 보전했다. 하지만 이들이 건강보험 항목에 편입되면 수익을 보전할 길이 막혀 의료 질이 떨어질 수 있다는 주장이다.

문재인 대통령도 이날 의료계 우려를 의식해 적정 보험수가를 보장하겠다고 약속했다. 진료비를 높여 의료기관 경영난이 생기는 것은 막겠다는 취지다. 그러나 적정 진료비 수준을 두고 정부와 의료계 의견이 갈릴 가능성이 적지 않다. 합의에 실패하면 의사들이 집단행동에 나설 수도 있다.

진료비 인상을 위한 재정 부담을 어떻게 해결할 것인지도 과제다. 2000년 의약분업 당시 정부는 의사 등의 약가 마진 수익을 보전하기 위해 진료비를 32% 인상했다. 이듬해 초유의 건강보험 재정고갈 사태가 빚어졌다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com