(48) 사라지는 고향

지자체 인구 대책 쏟아내도

결국은 지역간 빼먹기 불과

2012년 출범한 세종시

전입자 절반이 충청권 출신

25년 뒤 228개 시·군·구 소멸 위험

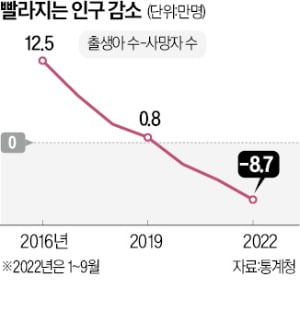

인구소멸은 전조현상을 보인다. 동네 산부인과가 대표적 징후다. 지방소멸 위기 지역으로 꼽히는 경북 의성군에는 아기 낳을 병원이 없다. 분만 전 진찰만 할 수 있을 뿐이다. 의성지역 임산부는 멀리 떨어진 대구나 안동, 상주 등지로 나가서 원정 출산을 해야 한다. 충남 청양군은 임산부를 위해 찾아가는 산부인과를 운영할 정도다.

굵직한 인구 대책이 쏟아져 나오지만, 효과가 있다는 분석은 드물다. 오히려 지역 간 인구수 빼먹기에 불과하다는 비판의 목소리가 커진다. 출범 10주년을 맞은 세종시가 대표적이다. 세종시는 ‘수도권 인구와 기능을 지방으로 분산해 국토 균형발전을 도모한다’는 취지로 2012년 7월 출범했다. 하지만 10년이 지난 지금 그 기대는 헛된 꿈에 불과했다는 평을 듣고 있다. 세종시가 수도권 인구보다 인근 대전시와 충청북도, 충청남도 등 주변 충청권 인구와 자원만 더 빨아들였기 때문이다. 통계청에 따르면 지난해 세종시 전입 인구는 4만6972명. 그중 대전이 가장 많은 1만4097명(30.1%)을 세종시로 넘겨줬다. 충남 6317명, 충북 5286명을 다 합치면 2만5700명에 달하는 충청권 인구를 세종시가 빨아들인 것이다.

세종시 유입 인구의 절반이 넘는 54.7% 규모다.

반면 수도권인 서울·경기·인천 등지에서 세종시로 넘어간 전입 인구는 같은 기간 1만2904명으로 전체의 27.5%에 불과했다. 서울 순유출 인구 10만6000명 중 63.8%가 인근 경기도에 전입한 점을 감안하면 서울을 빠져나간 인구 10명 중 7명이 서울 인근에만 안착한 셈이다.

지역살리기 정책 ‘백약무효’

인구 늘리기 대안으로 지자체들이 연합하는 ‘메가시티’도 더디게 가고 있다. 메가시티는 핵심 도시를 중심으로 일일 생활이 가능하도록 연결된 대도시권을 말한다. 지역별로 묶어 인구 500만~1000만 도시를 만들면 인구 유출을 막고 글로벌 비즈니스 창출이 가능할 것이란 기대를 모았던 거대 프로젝트다. 국내 최초로 지난 4월 부·울·경 특별연합(부·울·경 메가시티)이 출범했지만 6개월 만에 막을 내렸다. 통합이 오히려 주변 지역 소멸 위기를 가속화할 수 있다는 분석이 연합체 발족 동력에 제동을 걸었다. 대전·세종·충남·충북이 참여하는 충청권 메가시티도 KTX 세종역 정차 이해관계가 맞물려 통합 논의가 제자리걸음하고 있다.

인구 유출을 막고 지역경제를 활성화할 것으로 기대를 모은 기업도시도 전국 사업지 6곳 중 2곳만 완료됐을 뿐이다. 지자체들은 정부에 어려움을 호소하고 있다. 강원도 관계자는 “정부가 20년 가까이 진행한 인구 늘리기 정책 기조를 처음부터 다시 짜야 한다”고 지적했다.

세종=임호범 기자 lhb@hankyung.com