韓 툭하면 사업장 점거, 美·英·獨선 없는데…

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

美, 과거 노조 해체 수준 손배

英, 해고까지 가능…獨도 불허

韓만 아직도 '부분적 점거' 인정

英, 해고까지 가능…獨도 불허

韓만 아직도 '부분적 점거' 인정

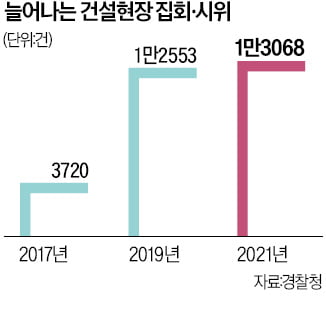

미국과 독일, 영국 등 선진국에선 노조가 파업을 명분으로 사업장을 점거하는 사례를 찾기 어렵다. 노조만큼이나 회사 측 권익도 보호받아야 한다는 원칙에 따라 점거 파업을 명백한 불법으로 판단하고 있어서다.

미국은 사업장 밖에서 피켓을 들고 구호를 외치거나 자신이 맡은 업무를 거부하는 것이 일반적이다. 사업장을 점거하는 극단적인 형태의 노조 파업은 법으로 엄격하게 금지한다.

이런 문화는 1930년대 정착됐다. 당시 가장 큰 규모의 노조인 산업별노조회의(CIO)는 미국 자동차 회사 제너럴모터스(GM)의 미시간 플린트 공장 등에서 1936년 44일간 점거 파업을 벌였다. 이 밖에 오하이오 등 다른 주에서도 대대적인 점거 파업이 일어났다. 점거 파업의 결말은 처참했다. 이준희 한국경영자총협회 노사관계법제팀장은 “미국 연방대법원이 노조 측에 조직이 해체될 수준의 손해배상금을 물렸다”며 “대공황 여파로 일자리가 부족해진 일반 시민들 역시 노조에 돌아섰다”고 말했다.

영국에선 직장 점거 시 징계 및 해고까지 가능하다. 독일에서도 이유를 불문하고 직장 점거는 허용되지 않고 있다. 김희성 강원대 법학전문대학원 교수는 “파업은 ‘작업 거부’가 본질이기 때문에 직장 밖에서 하는 것을 당연시한다”며 “노조의 재산권, 점유권, 영업의 자유 등이 사용자(회사)에도 똑같이 주어진다”고 설명했다.

반면 한국은 직장 점거가 일부 인정된다. 현행 노동조합 및 노동관계조정법은 전기·철도 시설 등 대통령령으로 정하는 주요 시설에서의 직장 점거를 금지하고 있다. 다른 사업장의 경우 대법원 판례에 따르면 업무가 완전히 마비되는 ‘전면적’ 직장 점거만 불법일 뿐 ‘부분적’ 직장 점거는 법의 테두리 안에 있다. 지난해 1월 노동조합법엔 노조가 회사의 점유를 배제할 정도로 조업을 방해하는 쟁의 행위를 해선 안 된다는 조항이 신설됐지만 대법원 입장은 바뀌지 않았다.

이광식/원종환 기자 bumeran@hankyung.com

미국은 사업장 밖에서 피켓을 들고 구호를 외치거나 자신이 맡은 업무를 거부하는 것이 일반적이다. 사업장을 점거하는 극단적인 형태의 노조 파업은 법으로 엄격하게 금지한다.

이런 문화는 1930년대 정착됐다. 당시 가장 큰 규모의 노조인 산업별노조회의(CIO)는 미국 자동차 회사 제너럴모터스(GM)의 미시간 플린트 공장 등에서 1936년 44일간 점거 파업을 벌였다. 이 밖에 오하이오 등 다른 주에서도 대대적인 점거 파업이 일어났다. 점거 파업의 결말은 처참했다. 이준희 한국경영자총협회 노사관계법제팀장은 “미국 연방대법원이 노조 측에 조직이 해체될 수준의 손해배상금을 물렸다”며 “대공황 여파로 일자리가 부족해진 일반 시민들 역시 노조에 돌아섰다”고 말했다.

영국에선 직장 점거 시 징계 및 해고까지 가능하다. 독일에서도 이유를 불문하고 직장 점거는 허용되지 않고 있다. 김희성 강원대 법학전문대학원 교수는 “파업은 ‘작업 거부’가 본질이기 때문에 직장 밖에서 하는 것을 당연시한다”며 “노조의 재산권, 점유권, 영업의 자유 등이 사용자(회사)에도 똑같이 주어진다”고 설명했다.

반면 한국은 직장 점거가 일부 인정된다. 현행 노동조합 및 노동관계조정법은 전기·철도 시설 등 대통령령으로 정하는 주요 시설에서의 직장 점거를 금지하고 있다. 다른 사업장의 경우 대법원 판례에 따르면 업무가 완전히 마비되는 ‘전면적’ 직장 점거만 불법일 뿐 ‘부분적’ 직장 점거는 법의 테두리 안에 있다. 지난해 1월 노동조합법엔 노조가 회사의 점유를 배제할 정도로 조업을 방해하는 쟁의 행위를 해선 안 된다는 조항이 신설됐지만 대법원 입장은 바뀌지 않았다.

이광식/원종환 기자 bumeran@hankyung.com