하해와 같은 지리산의 품에 또다시...(上)

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

일년에 한두번씩 여러 해 동안 지리산 종주에 나섰다. 지리산 종주를 위해선 필히 대피소를 예약해야만 한다. 그러나 평소 주말 대피소 예약은 하늘의 별따기만큼이나 어렵다. 그러한 이유로 예약이 쉬운 추석연휴를 택했다. 山友 J가 함께 하기로 의기투합했다.

열흘전 쯤 山友 J가 용산역으로 나가 귀성예매 대열에 끼여 용산發 여수行 무궁화호 승차권을 간신히 구했다. 입석표지이만 이마저도 감지덕지였다.

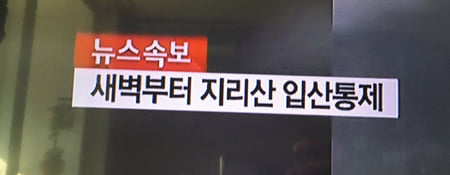

한가위 귀성전쟁이 막 시작되던 9월 13일, 현지 날씨를 알아보기 위해 검색창에 ‘지리산’을 입력하자, “지리산을 포함한 모든 국립공원 입산 전면 통제”란 뉴스가 눈에 번쩍 들어왔다. 전날 경주 지역에서 발생한 규모 5.8지진 여파다.

배낭을 다 꾸려놓고 막 집을 나서려던 참인데, 어떻게 해야 하나? 일단 국립공원관리공단에 전화를 했다. 다행히도 몇시간 전에 국립공원 입산통제가 해제되었다고 했다. 잠시 놀란 가슴을 쓸어내리고선 묵직한 박배낭을 메고 구례구역을 향해 밤차에 몸을 실었다.

입석 승차권을 대책없이 남발한 건지 몸을 구겨앉을 맨 바닥도 동났다. ‘立席’에 충실하며 뜬 눈으로, 선 채로, 4시간을 넘게 달려 03시 10분, 구례구역에 도착했다. 구례구역은 지리산 종주 산꾼들에겐 익숙한 곳이다. 역이름만 보면 이곳을 전남 구례군으로 생각하겠으나 아니다. ‘구례구’란, 전남 구례군으로 들어가는 길목이란 뜻이며 실제로는 전남 순천시에 속한 곳이다.

구례구역 앞에는 성삼재 가는 버스와 택시가 있다. 택시를 합승하면 두당 1만원, 버스요금은 5,500원. 버스를 택했다. 읍내 버스터미널에서 20분 정차하는 동안 황급히 올갱이 해장국으로 이른 아침식사를 했다.

04:30분, 칠흙같은 어둠이 내려앉은 성삼재, 하늘엔 별이 총총하다. 헤드랜턴을 머리에 둘렀다. 서늘한 새벽 공기의 느낌이 딱 좋다.

06:30분 임걸령(1,320m)에 이르자, 안개가 걷히고 사방이 훤해졌다. 물 맛 좋기로 소문 난 샘터도 있겠다, 잠시 배낭을 내렸다. 지나는 산객들이 쉬어 가기에 더없는 명당이다. 북풍은 반야봉이, 동남풍은 노고단 능선이 가려주어 高嶺인데도 아늑하여 천혜의 요지이다.

다시 자릴 털고 일어나 싱그러운 숲속길로 접어들었다. 습기 잔뜩 머금어 미끄러운 너덜길을 오르락내리락, 신경을 곤두세우고 걷다보니 땀은 비오듯 한다.

노루목 삼거리(1,500m)에 이르면 산꾼들은 주능선에서 1km정도 비껴 나 있는 반야봉을 놓고서 ‘갈까, 말까’로 갈등한다. 노루목(1,498m)에서 반야봉(1,732m)까지 1km이나 234m를 치고 올라야 하기에 그러하다. ‘반야봉을 뺀 지리종주는 完走가 아니라 半走’란 생각에 버겁지만 이번 역시 그냥 지나칠 순 없다.

반야봉 방향으로 200m 올라붙어 삼거리 이정표 아래에 배낭을 내려놓고선 물통만 달랑 들고 반야봉으로 고오~

조금전 지나온 돼지령에선 언뜻 파란 하늘이 비췄는데, 힘겹게 올라선 반야봉(1,732m)의 사방은 간유리처럼 뿌옇다. 저 건너 만복대와 반야봉 사이의 노고운해를 생각하며 반야봉에 오른 출사꾼은 애꿎은 카메라 렌즈만 만지작거리고 있다. 새 것으로 바꿔 세워진 정상 표시석 주위를 10여분 맴돌며 운무가 걷히길 기다렸지만 기미가 보이지 않는다. 아쉽지만 내려섰다.

삼거리로 돌아와 놓고간 묵직한 배낭을 다시 둘러멨다. 삼각꼴 銅柱가 三道(전북,전남,경남)의 경계를 알리는 삼도봉(1,533m)에 이르러 허기도 채울 겸, 배낭무게도 덜 겸, 山友 J는 막걸리를, 소생은 밀봉해온 삭힌 홍어를 꺼냈다.

순간, “6.25때 난리는 난리도 아니다”란 말이 딱 맞았다. 뚜껑을 열자, 홍어냄새에 미친 똥파리들이 새까맣게 달려들었다. 제대로 먹어보지도 못하고 뚜껑을 닫을 수밖에… 산에 올때 삭힌 홍어는 절대 금물이란 걸 경험으로 체득했다.

삼도봉을 내려와 화개재로 가다보면 591개의 목계단과 맞닥뜨린다. 얼추 계산해보니 칠팔십층 건물 계단과 맞먹는다. 다행히 내려서는 방향이라 한결 걸음이 가볍다.

목계단을 벗어나면 사방이 확트인 안부다. 지리산 주능선 중 가장 고도가 낮다는 화개재(1,315m)다.

화개재는 경남에서 연동골로 올라오는 소금과 해산물, 전북에서 뱀사골로 올라오는 삼베와 산나물을 물물교환하던 장터였다고 안내판에 적혀 있던데… 지겟짐 지고 이 높은 곳을 무시로 넘나들었을 상인들의 고단했을 삶을 생각하니 절로 고개가 숙여진다.

고도를 낮춘 만큼 화개재에서부터 또다시 팍팍한 오름길로 이어진다. 10:40분, 토끼봉에서 잠시 숨을 고른다. 여전히 사방은 가스가 가득 차 조망은 별로이다. 토끼봉을 지나 명신봉 거쳐 긴긴 목계단을 따라 내려서는데 가을이 툭툭 떨어지고 있다. 도토리다. 가을이 발밑에서 바스락 댄다. 이른 낙엽이다. 산꾼들의 웅성거림이 저만치서 희미하게 들려온다. 새롭게 단장한 아담한 산장, 연하천대피소에 닿았다. 체력적으로 상당한 인내를 요하는 구간을 지나왔다. 밤새 입석 열차에 시달리느라 지금껏 뜬 눈 상태이다보니 졸음운전 아닌 졸음걸음 모드다.

평소같았으면 발디딜 틈 없이 붐볐을 대피소 뜰이다. 추석연휴인지라 취사장도 샘터도 널널하다.

연하천에서 이른 점심을 먹기로 했다. 라면에 햇반 말고 소세지 넣고 끓이니 반주 생각이 간절하다. 갈 길이 먼 탓에 정말 한잔으로 혀끝만 살짝 달랬다. 지친 산꾼들이 삼삼오오 둘러앉은 이곳 연하천(烟霞泉)은 고산 숲 사이에서 옥류가 쉼없이 샘터로 흘러든다. 바닥 난 수통에 물을 보충하고서 벽소령으로 향한다.

벽소령을 1.5km 앞둔 길목, 우뚝 암벽이 길을 막아선다. 형제바위다. 언젠가 이곳을 지나다가 형제바위 사이 암병에 뿌리를 내린 질긴 생명력의 소나무에 이끌려 바위벼랑에 기어 올랐던 적이 있다. 그 소나무는 태풍에 쓸렸는지 지금은 바위벼랑에 걸쳐 쓰러져

고사목이 되어 있다.

내일이 추석인지라 오늘 밤, 총총한 별빛과 벽소명월을 기대했건만 지금 벽소령의 하늘은 아쉽게도 운무로 가득하다.

천지기운을 머금은 지리산, 그래서 영험한 지리산, 어둠이 내려앉는 벽소령대피소 바깥 데크에 앉아 하늘을 올려다 보니 푸른 기운이 감도는 밤하늘에 둥근달이 희미하게 걸려 있다. 이 정도면 족하다. 지리산신께서 하해와 같은 은혜를 내리신 거다.

<下>편으로 이어집니다.

!["금쪽이·나혼산 방송 금지해라"…푸틴 결단에 한국도 '들썩' [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202409/AD.37975774.3.jpg)