부의 축적, 소득보다 자산이 중요합니다 [심형석의 부동산정석]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한국이 5년마다 정기적으로 국내총생산(GDP) 집계 기준 연도를 바꾸는 과정에서 GNI가 많이 증가한 가운데 일본의 엔저 현상까지 겹치면서 달러화 기준으로 두 나라 국민소득이 처음 역전된 것이라는 분석입니다.

우리나라의 소득이 일본보다 높다는 것은 좋은 일입니다. 하지만 이 발표를 듣고 한국이 일본보다 더 잘살게 되었다고 기뻐하거나 한국이 일본을 따라잡았다고 생각하는 사람이 있지 않을까 걱정됩니다. 이는 소득과 자산을 잘못 이해하기 때문에 생기는 오류입니다.

우리는 소득과 자산을 동일선상에 두곤 합니다. 소득이 많은 사람이 자산도 많다고 여깁니다. 하지만 동일하지 않은 경우도 많습니다. 소득이 높은데 반해 자산이 적은 경우입니다. 물론 반대의 경우도 있습니다.

누가 가장 부자인가를 따질 때도 소득보다는 자산을 고려합니다. 한국의 부자 순위 1위는 이재용 삼성전자 회장입니다. 이재용 회장이 가장 부자인 것은 자산이 많기 때문이지 소득이 높아서가 아닙니다. 대부분 보유 주식의 가치로 평가됩니다. 이재용 회장의 연봉이 얼마인지는 사실 큰 관심 사항이 아닙니다.

부동산 부문에서 소득과 자산을 착각해서 발생하는 대표적인 지표가 소득 대비 주택가격 비율(PIR)입니다. 연 소득을 모두 모아 주택을 구입하는 데 걸리는 기간을 보여줍니다. KB국민은행에 따르면 올해 3월 기준 전국 PIR은 4.7, 서울은 10.2입니다. 10년하고도 두 달 반 동안 소득을 전혀 사용하지 않고 모아야 서울 집을 살 수 있다는 의미입니다.

주택구입 예정자 대부분은 소득과 함께 자산을 활용해 주택을 구입합니다. 사실 소득은 집을 구입할 당시보다는 구입 후 대출 상황 등을 고려할 때 중요한 변수입니다. 오히려 주택을 구입하는 데 더 중요한 요소는 자산입니다.

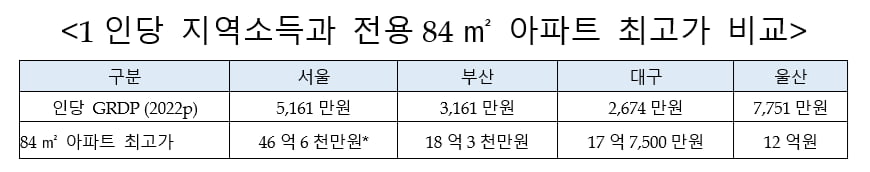

전국에서 소득이 가장 높은 도시는 울산광역시입니다. 2022년 추계로는 1인당 지역내총생산(GRDP)이 무려 7751만원입니다. GRDP는 생산, 소비, 물가 등의 기초통계를 바탕으로 추계한 해당 지역의 소득 자료입니다. 서울은 5161만원, 울산과 인접한 부산과 대구는 각각 3161만원과 2674만원입니다. 특히 대구는 전국에서 가장 낮습니다. 하지만 울산보다 대구를 가난한 도시라고 생각하는 사람은 많지 않습니다.

소득과 자산을 잘 구분해야 부를 축적할 수 있습니다. 소득은 언젠가는 끊깁니다. 노후를 위해 열심히 저축하는 이유도 언젠가는 끊기는 소득을 위한 대비입니다. 하지만 자산은 스스로 일합니다. 자산의 규모가 크면 클수록 매년 증가하는 자산의 규모 또한 커집니다.

현재 소득이 높다고 자만하지 말고 꾸준히 자산을 늘릴 수 있는 노력을 해야 합니다. 소득을 높이는 방법과 자산을 늘리는 방법은 다릅니다. 소득은 많은 사람과의 사회관계에서 발생하는 성취이지만 자산은 혼자만의 고독한 싸움인 경우가 많기 때문입니다. 소득과 함께 자산을 늘리려는 노력에 조금 더 관심을 가졌으면 합니다.

<한경닷컴 The Moneyist> 심형석 우대빵연구소 소장·美IAU 교수

"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."

독자 문의 : thepen@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![못 믿을 호가와 느린 실거래가…장점만 합치면 어떨까요 [심형석의 부동산정석]](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37071636.3.jpg)

![중국 문화대혁명의 시작은 한 편의 희곡 [홍기훈의 슬기로운 금융생활]](https://img.hankyung.com/photo/202406/99.37071805.3.jpg)

!["전세제도 없애려면…" 파격 조언 [최원철의 미래집]](https://img.hankyung.com/photo/202406/ZA.37009998.3.jpg)

![뉴욕증시, PCE 대기하며 강보합...네이버웹툰 10%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/B20240628062256643.jpg)

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트, 짐 아비뇽: 21세기 스마일 展](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37183633.3.jpg)