[리먼브러더스 사태 5년] 불안한 글로벌 금융…임박한 '美 출구전략'이 또다른 시험대

입력

수정

지면A4

'제2 금융위기' 가능성은

급증한 美·日·中 국가부채가 '불씨'

외자 빠져나가는 신흥국 이미 위기

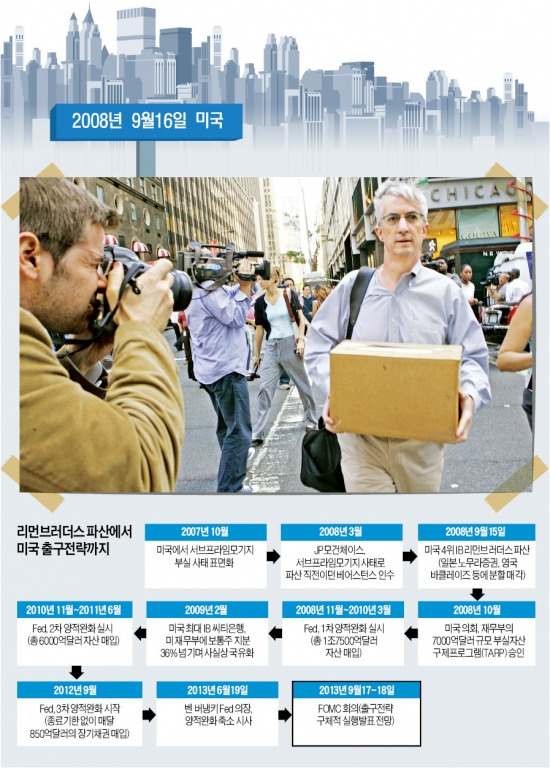

한때 미국 5위 투자은행이었으나 2007년 가을부터 불거진 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 부실 사태로 2008년 3월 파산 위기에 처해 JP모건체이스에 인수된 베어스턴스의 앨런 슈워츠 전 최고경영자(CEO)가 사임 후 자신의 친구들에게 토로한 말이다. 베어스턴스 사건은 훗날 미국발 금융위기의 전조였다. 그로부터 6개월 후 미국 4위 투자은행인 리먼브러더스가 쓰러졌다. 슈워츠의 이 ‘고해성사’는 리먼 파산으로 대표되는 미국발 금융위기가 시작된 지 5년이 지난 지금도 유효하다는 지적이다. 미국 중앙은행(Fed) 스스로도 인정했던 ‘비전통적·비정상적’ 방식의 양적완화가 점점 종착역을 향해 가는 가운데, 제2의 금융위기를 막기 위한 시스템 구축과 경제체질 개선은 아직 멀었다는 분석이 많기 때문이다.

◆지표상 살아나는 선진국 경제

일단 외형상으로는 리먼 사태 이후 5년째인 현 시점에서 미국을 비롯한 세계 각국의 경제성장률은 비교적 양호하다. 금융위기의 진원지이던 미국은 지난 2분기(4~6월) 성장률이 전분기 대비 연율 기준 2.5%(수정치 기준)를 기록했다. 미국 소비경기를 나타내는 대표적 지표인 자동차판매는 지난달 150만3151대로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 6년 만에 최대치다. 벤 버냉키 Fed 의장은 지난 6월 양적완화 축소를 시사했다. 그리고 오는 17~18일 열릴 연방공개시장위원회(FOMC)에서 이를 구체적으로 실행하겠다고 공식 발표할 것으로 예상된다. 지난 6일 발표된 고용지표(8월 비농업 분야 일자리 수 16만9000개 증가)가 시장 전망치(17만5000개 증가)에 비해 모자랐지만, Fed의 발목을 잡을 정도는 아니라고 보고 있다.

유럽도 모처럼 플러스 성장세를 보이고 있다. 유로존(유로화 사용 17개국) 2분기 성장률은 전분기 대비 0.3%였다. 7분기 만에 마이너스 성장에서 벗어난 것이다.

◆선진국 발목 잡는 부채 하지만 속사정은 다르다. 미국의 이 같은 성장세 이면엔 엄청난 ‘빚잔치’가 자리하고 있다. 미국 연방정부 부채는 지난 5월에 법적 한도인 16조7000억달러에 도달했다. 금융위기 때에 비해 40%가 늘어난 것이다.

임시자금 확충을 통해 버텨온 미 재무부는 결국 지난달 26일 의회에 “의회가 부채 한도를 상향 조정하지 않으면 10월 중순 재정이 바닥난다”고 선언했다. 제이컵 루 재무장관은 “의회가 빨리 움직이지 않으면 연방정부가 디폴트(채무불이행) 위험에 빠질 것”이라고 우려했다.

영국 경제주간지 이코노미스트 최신호(7~13일자)는 ‘리먼 다음은 어디가 될 것인가’란 제목의 기사에서 미국의 이 같은 부채 문제를 지적하면서 “중국과 일본도 결코 이 문제에서 안전하지 않다”고 경고했다. 일본의 경우 아베노믹스(아베 신조 일본 총리의 경기부양 정책)를 공격적으로 추진하며 지난 4~6월 성장률이 연율 기준 3.8%(수정치 기준)로 뛰어올랐다. 하지만 일본 정부가 끌어안은 부채는 국내총생산 (GDP)의 250%에 이른다. 중국은 아예 국가 부채 규모를 정확히 파악조차 못하고 있는 상황이다. 그림자 금융 문제가 심각하기 때문이다. 유럽도 부채의 덫에 걸려 있다. 유로존의 1분기 평균 정부부채 비율은 GDP 대비 92.2%로 사상 최고치였다.

이코노미스트는 “2008년과 같은 초대형 금융위기는 아니더라도 소규모 위기가 발생할 가능성은 상존한다”고 지적했다.

◆위기 직면한 신흥국

인도와 인도네시아, 브라질 등 신흥국들은 경기침체와 투자자금 이탈 등으로 위기 발생 가능성이 높아지고 있다. 특히 선진국 경제에 의존해 높은 성장 속도를 구가했던 신흥국 기업들이 어려움을 겪고 있다. 공격적인 인수합병(M&A)으로 세계 최대 철강사에 올랐던 인도 아르셀로미탈은 지난해 32억달러의 영업손실을 입으며 궁지에 몰렸다. 주 시장인 유럽의 침체 때문이다. 팽창을 계속해온 중국 산업도 대대적인 구조조정에 직면했다. 조선사의 3분의 1이 이미 파산했다. 태양광업체의 75%는 곧 문을 닫을 것이라는 분석도 나온다.

이미아/노경목 기자 mia@hankyung.com