[정책의 맥] 한국 농업의 미래, ICT융합 '스마트 팜'에 길 있다

입력

수정

지면A34

고령화·시장개방에 힘든 농촌현실

기술·자본집약 첨단농업으로 전환

부가가치 높여 젊은층 끌어들어야

이동필 < 농림축산식품부 장관 >

지구 온난화에 따른 이상기후 빈발로 농업 경영의 위험도 커지고 있다. 농촌진흥청에 따르면 2002~2011년 겨울철 이상저온으로 농작물이 피해를 입은 날은 17.2일이다. 1992~2001년의 13.9일보다 3.3일 늘었다. 이상기후(25년에 한 번 발생할 정도의 기후)는 2011~2013년 29건으로 직전 3년(9건)보다 3배 넘게 증가했다. 이 같은 환경 속에서 FTA 확대로 넓어진 해외 시장에 진출할 수 있는 경쟁력을 키우려면 한국 농업에 획기적인 변화가 필요하다.

사막의 땅에서 수출 농업을 일궈낸 이스라엘도 비슷하다. 국토 절반이 사막인 이스라엘은 연평균 강우량이 300㎜로 한국의 3분의 1밖에 안 된다. 하지만 세계적인 선진 농업국가가 됐다. 1960년대에 비해 농업 인구는 10분의 1로 줄었는데 농업 생산성은 크게 뛰었다. 첨단 기술과 농업을 접목해 25년 동안 농업 생산성을 16배나 높였다. 시몬 페레스 전 이스라엘 대통령은 “농업은 95%가 과학이고 5%가 노동”이라며 “하이테크 강국 이스라엘은 농업에서 시작됐다”고 말했다.

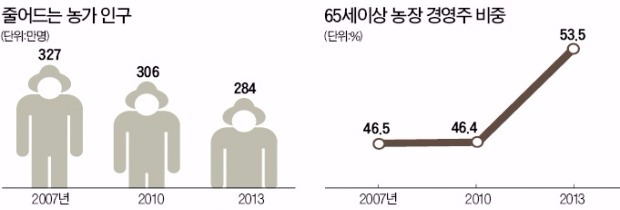

한국 농업도 ICT와의 융합에서 길을 찾아야 한다. 영세한 농지 소유 규모와 긴 겨울의 농한기, 농업 인구의 고령화문제를 극복하기 위해서는 기술과 자본집약적인 첨단농업으로 전환하는 길밖에 없다. 우리의 장점인 ICT를 농업 현장에 접목해 시설원예와 과수, 축산업 경쟁력을 높이는 게 방법이다. 현재 제도 도입 초기단계지만 딸기 재배 농가를 대상으로 한 농가 실증연구에서 ICT를 이용한 ‘스마트 팜’ 도입 농가의 에너지 비용이 전년 대비 70% 절감되는 등 가시적인 성과가 속속 나타나고 있다.전남 화순에서 토마토를 재배하고 있는 A씨는 최근 스마트 팜 효과를 톡톡히 보고 있다. 스마트폰으로 토마토가 자라는 온실의 기온과 습도, 이산화탄소, 양분 공급상태 등을 확인하고 관리할 수 있게 됐기 때문이다. 그 덕에 토마토 생산량은 40% 늘었고, 관리시간은 50% 줄었다. 세종시 연동면에서 딸기 비닐하우스를 운영하고 있는 B씨는 기온이 일정 수준 이하로 떨어지면 스마트폰 경보음이 울려 자다가도 일어나 보일러를 가동한다. 국내 최대 참외 주산지인 경북 성주의 비닐하우스에도 기온, 풍속 등을 스마트폰으로 체크하고 비닐하우스에 달린 창문을 원격으로 여닫는 기술을 적용하고 있다.

국내에서 스마트 팜이 첫걸음을 떼고 있지만 해결해야 할 과제 또한 많은 게 현실이다. 농촌경제연구원에 따르면 시설농업인의 70.6%가 스마트 팜 도입 의향은 있지만 시설 투자비 부담 가중, 효과에 대한 확신 부족 등으로 실제 도입은 주저하고 있다. 한국은 세계에서 가장 많은 수의 온실을 갖고 있지만 그중 99%는 비닐하우스다. 호당 평균 규모도 0.6㏊로 영세하다. 이런 문제들을 해결하려면 한국형 스마트 팜을 개발하고 보급해야 한다. 센서·제어기 등의 국산화·표준화를 통해 제품 간 호환성을 높이고 관련 기기의 단가도 낮춰야 한다. 온실 및 축사의 창문 자동 개폐장치, 양분 공급기, 자동 사료 급이기 등과 함께 사물인터넷(IoT)에 기반한 복합 환경제어기 등의 장치를 갖추고자 하는 농가에 대한 지원을 확대할 필요가 있다. 농업인들의 활용 능력도 높여야 한다. 스마트 팜 컨설턴트와 개발자 등 전문 인력도 육성해야 한다.

ICT 활용 분야를 농산물의 생산량 예측이나 농산물 수급과 유통, 가축 전염병 방역 등을 과학화·효율화하는 스마트 농업뿐 아니라 원격 교육·진단·진료 등을 통해 농촌의 생활 여건을 획기적으로 개선하는 창조마을로까지 확대해 나가야 한다.

이동필 < 농림축산식품부 장관 >