[책마을] 엄지손가락이 인간을 예술가로 만들었다

입력

수정

지면A27

맞서는 엄지

나이즐 스파이비 지음 / 김영준 옮김 / 학고재 / 376쪽 / 2만5000원

고고학자 나이즐 스파이비 영국 케임브리지대 교수는 《맞서는 엄지》에서 “엄지손가락이 인류를 예술가로 만들었다”고 주장한다. 스파이비 교수는 “사람들이 손을 정교하게 움직이며 그림을 그릴 수 있는 이유는 엄지손가락이 다른 손가락과 맞서는 위치에 있기 때문”이라며 “진화 과정에서 엄지손가락이 자유로워진 인류만이 예술을 통해 현실을 재현하고, 추상적인 관념을 표현할 수 있게 됐다”고 설명한다.

책은 선사시대부터 만들어진 예술 작품을 사례로 들며 인류와 예술 간 역사적 관계를 조망한다. 저자는 “인간은 예술을 만들고 예술은 우리 사회를 형성한다”며 “예술 작품을 통해 특정한 가치가 사회에 퍼지는 경우가 많다”고 말한다. 불상과 성화 등 종교적인 예술 작품은 각 종교가 표방하는 평화 사랑 평등 등의 가치를 대중에게 설파하는 효과적 수단이다. 역사적인 지도자들도 대중을 설득하기 위해 예술을 이용했다. 로마의 황제 아우구스투스(기원전 63~기원후 14)는 자신의 당당한 모습을 조각과 그림으로 만들어 ‘황제는 신의 후손’이라는 것을 강조했다.저자는 고고학 인류학 미술사 심리학 등 다양한 분야의 이론을 바탕으로 주제를 풀어낸다. 그는 “고대 예술 작품을 보면 진화생리학의 자웅선택 이론과 ‘중요 부분을 먼저 인식한다’는 신경학의 정점이동 이론을 이해할 수 있다”고 주장한다.

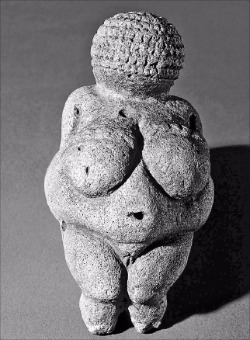

그 예로 드는 것이 ‘빌렌도르프의 비너스’(사진)다. 구석기시대 만들어진 이 조각은 여성의 가슴과 골반 주위를 두드러지게 표현했다. 또 고대 그리스 유물에 그려진 남성은 비현실적으로 어깨가 넓은 우람한 체격을 보인다. 저자는 “인류가 적자생존의 원리에 따라 진화하며 남성과 여성의 몸에서 생식의 성공을 보장하는 징표를 중요시하게 됐다”며 “인체 일부가 왜곡되거나 과장된 이미지를 작품으로 남긴 것은 이 때문”이라고 설명한다.

선한결 기자 always@hankyung.com