[책마을] 바퀴 달린 수레가 '문명의 씨앗' 언어를 퍼트렸다

입력

수정

지면A29

말, 바퀴, 언어

데이비드 W. 앤서니 지음 / 공원국 옮김 / 에코리브르 / 832쪽 / 4만원

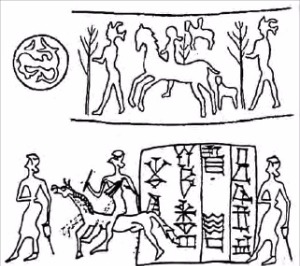

오늘날 영어를 포함해 약 30억명이 사용하는 유럽 이란 인도아대륙(亞大陸)의 여러 언어는 단 하나의 모어(母語)를 갖고 있다. 흑해와 카스피해 초원 지역 사람들이 쓴 ‘인도·유럽 공통조어’다. 바퀴 달린 수레의 보급은 이 언어가 대륙 전역으로 퍼져나가게 된 결정적 계기였다. 사람을 태우거나 수레를 끌고 달리던 빠른 동물, 말의 혜택도 봤다. 건조해진 초원을 떠나 다른 목초지를 찾던 유목민들의 자연스러운 행동이 오늘날 인도·유럽어의 ‘언어 지도’를 형성한 셈이다.

‘인도·유럽 공통조어’의 확산은 기원전 3300~2500년께 얌나야 문화층에서 폭발적으로 이뤄졌다. 수레와 말을 통해 대륙 전역으로 퍼지고, 사회 지배층이었던 인도·유럽어 계통 언어 사용자들의 후견인 제도로 지역별로 언어가 고착된 것이다. 나름대로 변형이 이뤄지면서 현대의 인도·유럽어로 진화했다.고고학 연구는 희미한 흔적을 퍼즐 조각처럼 하나하나 맞춰나가는 지난한 과정이다. 초원 유목민들은 도시와 같은 흔적을 남기지도 않았다. 당시 훼손된 혹은 주목받지 못했던 현장이 좋은 실마리가 되는 아이러니도 많다. 불에 탔기 때문에 더 잘 보존된 목조 구조물, 궁전보다 더 오래 살아남은 쓰레기 구덩이 등이다.

저자는 이 같은 직관에 근거해 고고학의 ‘잃어버린 조각’을 언어학에서 찾는다. 언어학자들은 지난 200여년간 1500개가 넘는 인도·유럽어 어근의 음을 복원했다. 고고학 탐사를 통해 히타이트와 미케네 그리스어, 옛 독일어로 된 비문들이 발굴됐다. 비교언어학자들이 복원한 소리가 비문에 정확히 적혀 있었다는 사실은 복원 작업이 이론적인 추측에만 머물러 있지 않음을 시사한다.

저자는 말 치아의 재갈 마모 흔적을 통해 기마의 기원을 서기전 4000년 이전으로 끌어올리는 등 눈길을 끄는 주장을 펼쳐 고고학계의 찬사를 받았다. 한계도 있다. 문화 간 교류보다 ‘이주’에 초점을 맞춰 극단적 전파론으로 이어질 수 있다는 점이다. 강인욱 경희대 사학과 교수는 “유라시아 초원 역사의 중요성을 아시아뿐 아니라 유럽 전역의 문화 기원과 연결하려는 시도가 돋보이는 책”이라고 평가했다.

김보영 기자 wing@hankyung.com