[기로에 선 '산별노조 20년'] 비정규직 위한다더니…대타협 발목잡고 고용 세습까지

입력

수정

지면A3

도입 취지 무색…스스로 무너뜨린 울타리‘기업별 노조가 조합원 뜻에 따라 산별노조를 탈퇴할 수 있다’는 대법원 판결이 나오면서 산업별 노조(산별노조) 체제가 흔들리고 있다. 1997년 노동조합법 개정으로 국내 노동운동은 기업별 노조 중심에서 산별노조로 전환했다. 당초 취지는 “특정 기업 근로자들의 이익만을 대변하지 않고 모든 근로자의 먹고사는 문제를 해결하겠다”는 것이었다. 비정규직 등 미조직 근로자와 해고·실업자들의 이익도 챙기겠다는 것이었다.

힘없는 사업장만 볼모…폭력 시위·파업 주도

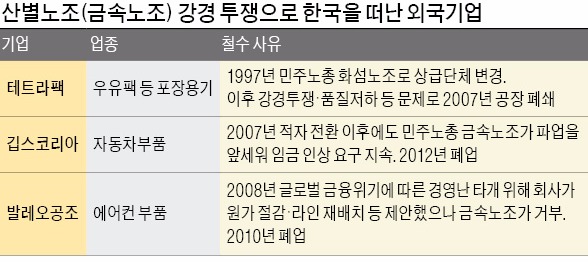

금속노조 강경투쟁으로 깁스·발레오공조 한국 철수

하지만 20년간 양대 노총(한국노동조합총연맹·전국민주노동조합총연맹) 소속 산별노조가 보여온 행태는 출범 취지와는 거꾸로 갔다. 비정규직을 위한 노·사·정 대타협의 발목을 잡았고, 힘없는 소규모 사업장을 볼모로 한 정치투쟁으로 일관했다. 대기업 노조 중심의 고용세습은 방관했다.

하지만 금융노조 입장이 지난해 말 급선회했다. 정부가 성과연봉제를 추진하며 시범업종으로 금융권을 선정한 게 계기가 됐다. 금융노조는 태도를 바꿔 대타협을 반대했고, 원군을 잃은 김 위원장은 결국 강성 조직들을 의식해 대타협 파기를 선언했다. 노·사·정 대타협을 통한 노동개혁은 10%도 안되는 정규직 근로자가 아닌 절대다수 비정규직 근로자들의 일자리를 위한 것이었다. 이기권 고용노동부 장관이 한국노총의 대타협 파탄 선언 직후 “상·하위 근로자 간 임금 격차가 4.7배에 달하는 이중구조를 개선하자는 것이 노·사·정 대타협”이라며 한국노총 내부의 조직이기주의를 비판한 이유다.

각 완성차업체 지부는 최근 민주노총·금속노조의 정치파업에도 소극적이다. 그렇다 보니 민주노총은 정치파업에 힘없는 소규모 사업장을 동원한다. 기업을 볼모로 ‘비용대비 큰 효과’를 볼 수 있는 정치파업에 애꿎은 소규모 기업들은 생존을 위협받는 것이다.

한 노사관계 전문가는 “산별노조 출범으로 정치파업 터전을 마련한 민주노총이 아무 문제없는 개별 사업장 노사관계를 무너뜨리는 경우가 적지 않았다”며 “결과는 기업 경쟁력 악화와 해당 사업장 근로자들의 피해로 돌아간다”고 지적했다.산별노조의 개입은 외국인 투자기업이 한국을 떠나게 하기도 했다. 자동차 금속부품용 금형(金型) 제조업체 깁스코리아는 금속노조의 반복적인 파업으로 실적이 악화된 데 이어 노조가 다른 기업으로의 인수까지 반대해 결국 부도가 난 사례다.

백승현/강현우/김주완 기자 argos@hankyung.com